Предисловие или несколько замечаний к биографии Леонида Алексеевича Кулика.

Любое упоминание о Тунгусском метеорите редко обходится без упоминания о Л.А.Кулике, который умудрился убедить почти всех, что он правильно определил место падения этого космического тела. Не удивительно, но многие до сих пор считают, что только война помешала ему найти метеорит, в одной из многочисленных в тех местах, как оказалось на самом деле, карстовых воронках.

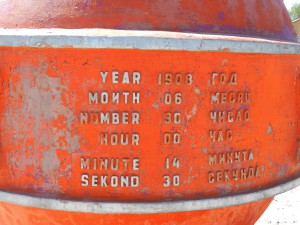

И всё-таки Леонид Алексеевич Кулик (1883-1942), специалист по метеоритам, получил мировую известность, как учёный не столько в связи с его неудачными поисками Тунгусского метеорита (30 июня 1908 года), а в немалой степени благодаря писателю-фантасту Александру Казанцеву.

Писатель выдвинул гипотезу, что над местом обнаруженного Леонидом Куликом грандиозного радиального вывала тайги, произошёл взрыв в атмосфере марсианского космического корабля с атомным двигателем, и только это фантастическое предположение в основном и поддерживает до сих пор интерес к проблеме Тунгусского метеорита.

Вопрос о том, что обнаруженный Куликом ветровал и карстовые воронки на болотах, в 80 км северо-западнее фактории Ванавара не имеют никакого отношения к месту падения Тунгусского метеорита, конечно, рассматривался и обсуждался в научных кругах, но речи о прекращении экспедиций Кулика не было. О том, что Кулик вводит научную общественность в заблуждение, и неправильно определил место падения Тунгусского метеорита, писал в партийные органы не только рабочий его экспедиции Сергей Темников, но ему даже об этом говорили его помощники, в 1928 году Виктор Сытин и в 1930 году Евгений Кринов.

1927 год, слева от Л.А.Кулика Александр Эмильевич Гюлих

1928 год, слева от Л.А.Кулика Виктор Сытин

1930 год, справа от Л.А.Кулика – С.Ф.Темников и Е.Л.Кринов

Виктор Сытин во время «спасательной» экспедиции 1928 года, когда часть пути преодолевал на самолёте, увидел сверху немало болот и метеоритных кратеров, ни чем не отличавшихся по виду от тех, что были на болотах рядом с Метеоритной Заимкой.

В тоже время Евгений Кринов, во время отсутствия Кулика, в нарушение запретасвоего начальника, обследовал сопки на всей восточной половине Великой котловины, осмотрев там площадь около 40 кв. км, и о своих личных впечатлениях, написал следующее:

«Вывал леса действительно внушал представление о происшедшей в данной местности грандиозной катастрофе. Наоборот, не говоря уже о торфяниках, которые мы исключаем, как места падения метеорита, само Южное Болото казалось обыкновенным образованием ландшафта. Более того, при самом тщательном осмотре ближайших к нему участков, вплоть до края болота и, особенно, в западной его части, т.е. в непосредственной близости от места взрыва, всё оказалось самым обычным и естественным…» (Е.Л.Кринов «Тунгусский метеорит», М-Л, 1949, стр. 176).

Реакция Леонида Кулика, на предположения его помощников, что метеорит, возможно, упал в другом месте, была одинаковой – с Виктором Сытиным, после своего «спасения», он вообще прекратил общаться, а Евгения Кринова отстранил от работ и просто уволил.

Поэтому не трудно догадаться, что в биографии одного из самых известных российских «учёных», не сделавших ни одного серьёзного открытия, много белых пятен.

Следует отметить, что во всех биографиях Леонида Кулика делается основной упор на его активное участие в революционных выступлениях в рядах РСДРП в 1905 году. Далее, правда, отдельными эпизодами, его связь с большевиками отмечена в начале 1906 года, в августе 1907 года, в мае 1910 года и, наконец, в начале 1911 года, когда он вместе с братом Алексеем отбыл трехнедельное заключение в Троицкой крепости. Этого оказалось достаточным, чтобы Леонид Кулик отошёл, видимо, навсегда от активного сотрудничества с большевиками.

Далее в биографиях Кулика отмечается его героизм во время 1-й Мировой войны, но как-то вскользь упоминается его служба у Колчака, и также туманно в Красной Армии. Этому не стоит удивляться, потому что по распоряжению академика В.И. Вернадского, накануне партийных чисток, были уничтожены (сожжены) все документальные свидетельства «сотрудничества» работников Академии Наук, как с красными, так и с белыми, имевшими место во время их арестов, в годы гражданской войны. В дневнике академика В.И.Вернадского об этом имеется следующая запись:

«Недавно умер (некролог в «Известиях» от 9.08.1928 года) Михаил Андреевич Рейснер (1868-1928), историк, правовед, публицист, принимавший участие в составлении первой Конституции РСФСР… Я вспоминаю его в связи с коммунистическим переворотом. Он приходил несколько раз ко мне, не желая возвращаться к месту службы, и хотел попасть, если не ошибаюсь, в Саратов или Петербург… Я хотел ознакомиться со всем делом, которое было мне передано – с ним я знакомился накануне переворота, и оно осталось у меня на столе в Министерстве народного просвещения. Из него выяснилось, что он, когда Министерство народного просвещения подняло против него дело по поводу его лекции студентам в Томске, как «антиправительственной», записанной одним из агентов, (он) от всего отказался и в одной из бумаг…, доказывал свою «благонадежность» царскому правительству. Помню, что вся эта переписка производила удручающее впечатление.

Вспоминаю также аналогичный случай. В ближайшие дни входа Красной Армии в Симферополь, в 1921 году ко мне, как к ректору, обратился с просьбой известный физик Яков Ильич Френкель (1894-1952), с 1929 года, член-корреспондент Академии наук СССР. Обратился с просьбой, заключавшейся в том, чтобы позволить ему взять из его дела унизительно-оправдывающееся заявление, которое он подал при приходе Врангеля, и благодаря которому он пережил этот «неприятный» момент.

«Не такой я дурак, – сказал он, – чтобы не подписать в таких обстоятельствах что угодно».

Френкель – порядочный человек, но так же цинично поступал Елистратов, клеврет Кассо, прислужник, а может быть теперь член партии коммунистов…. Я выдал Френкелю его бумагу, ничего ему не сказав. Я взял в это время определённый путь – не разбирая красных и белых помогать всем: массу (людей) принял, не разбирая, по старым студенческим билетам – и красных (из армии) и белых (оставшихся). Принял после прихода Красной Армии в первые 3 дня до 700 человек – никто не пострадал – ни из тех, ни из других».

Эту дневниковую запись В.И.Вернадского дополняет комментарий к его дневникам за 1929 год, по так называемому «делу историков», сфабрикованному ОГПУ и приведшему к разгрому многих ветвей гуманитарной науки. В качестве предлога для репрессий стала провокация с «обнаружением» незарегистрированных политически важных документов новейшей истории в подразделениях Академии подотчётных непременному секретарю академику С.Ф.Ольденбургу…

Об этом эпизоде жена С.Ф.Ольденбурга Елена Григорьевна написала в своём дневнике от 6.XI. 1929:

«Был Владимир Иванович Вернадский. Сергей сказал ему, что я чуть не плачу, когда жгут бумаги, т.к. здесь много ценного в историческом отношении. Владимир Иванович напал на меня с упрёками, что надо обязательно жечь…. Если обыск будет у нас, могут пострадать многие люди, бывшие кадеты…. Таскали целые корзины… Горит, горит…» (B.C.Каганович, «Начало трагедии», Звезда, 1994. № 12, стр. 124-144).

Как мы видим, что если в 1921 году изымались из дел компрометирующие документы, а в 1929 году их жгли целыми корзинами, то в 1934 году, после убийства Кирова, скорее всего, сожгли даже все поздравительные открытки от тех лиц, которые подвергались репрессиям.

Академик В.И.Вернадский познакомился с Л.А.Куликом в 1912 году во время экспедиции в Ильменских горах на Урале, где тот работал в лесничестве. По рекомендации В.И. Вернадского тогда Л.А.Кулик был зачислен штатным сотрудником Минералогического музея Российской Академии Наук. Это случайное знакомство с академиком положило начало научной карьеры Леонида Кулика, которая могла бы и не закончиться смертью в плену у немцев, если бы не одно обстоятельство, отмеченное в дневнике В.И.Вернадского в записи от 11 мая 1941 года:

«…Был в своей комнате в Лаборатории – говорил с Куликом о витринах для выставки. Шмидт (вице-президент АН СССР) правильно дал ему нагоняй, что он недостаточно внимательно отнёсся к болиду под Москвой, наблюдавшемуся «членами правительства». Кулик был вынужден ехать сам. При реальных наших условиях – диктатуры «правительства» – это неизбежно».

Поиски Л.А.Куликом метеоритов в Подмосковье так же, как и поиски Тунгусского метеорита, оказались безрезультатными. Достойный выход из создавшегося «положения» ему подсказала война - вступить «добровольцем» в ряды народного ополчения.

После смерти во время войны Л.А. Кулика, к поискам Тунгусского метеорита КМЕТ АН СССР приступил только в 1958 году. В 1959 году к поискам Тунгусского метеорита подключилась Комплексная Самодеятельная Экспедиция под руководством Геннадия Плеханова. При этом в 1959-1960 годах она работала по собственной программе проверки всех гипотез связанных с причинами взрыва над поверхностью Земли Тунгусского космического тела вплоть до аварии межпланетного космического корабля с ядерной энергетической установкой, затем в 1961 совместно с экспедицией КМЕТа, и после 1962 года уже фактически, только КСЭ продолжало проводить поиск кометного вещества, правда не сбрасывая окончательно с весов и другие гипотезы. Периодически на Метеоритной Заимке Леонида Кулика появлялись небольшие группы энтузиастов, желавших найти метеорит самостоятельно, но кроме группы Алексея Золотова, никто там ничего так и не нашёл, и не открыл. Алексей Золотов по крайней мере защитил кандидатскую диссертацию о характере взрыва Тунгусского метеорита, из которой любому дураку было ясно, что он носил техногенный характер. В 1962 году неожиданно для всех поиски Тунгусского метеорита решил возглавить уроженец села Преображенка на Нижней Тунгуске, учитель ванаварской средней школы Виктор Коненкин. Возглавить метеоритную экспедицию АН СССР, ему конечно не разрешили, но рабочим в эту экспедицию взяли. О Викторе Коненкине автор этой статьи постоянно узнавал что-то новое во время своих экспедиций, связанных с поиском места падения Тунгусского метеорита, находил ссылки на него в печатных изданиях, получал кое-какую информацию от знавших его или что-то слышавших о нём, живших в то время и работавших в тех местах, людей.

Виктор Григорьевич Коненкин, фотография 1966 года

Читать далее →