Константин Коханов:

Что сонату Крейцеру, Лев Толстой не думал,

Посвятил Бетховен, не для повестей,

И придал он повести, смысл сонаты сдуру,

Где любовь лишь похоть, с кем-то лечь в постель.

Страсть к жене остыла ведь, надоели роды,

Чёртова их дюжина, полон дом детей:

Про «обет безбрачия», речь Толстой заводит,

А жена поклонников, ищет средь гостей.

Ей бы музыканта, но не Гольденвейзера,

Творчество Танеева, душу бередит,

И спасать его, и в омут ведь, полезла бы,

Зная никогда, что с ней, он не переспит.

Несмотря на поразительные достоинства поэтических произведений Толстого, он не им обязан своею мировою славою и своим влиянием на современников. Его романы, правда, были признаны выдающимися произведениями, но в течение десятилетий и «Война и мир», и «Анна Каренина», ни менее объемистые его повести и рассказы не находили обширного круга читателей вне России, и критика далеко не безусловно восхваляла их автора….

…Только его «Крейцерова соната», появившаяся в 1889 году, доставила его имени мировую известность; только этот маленький рассказ был переведен на языки всех цивилизованных народов, распространился в сотнях тысяч экземпляров и был прочитан с сильным душевным волнением миллионами людей. С этого момента общественное мнение на Западе отводит Толстому место в первом ряду современных писателей, его имя находится у всех на устах, прежние его произведения, не обращавшие на себя особого внимания, возбуждают всеобщий интерес. Этот интерес распространился на его личность и судьбу, и на склоне лет Толстой, так сказать, в одно прекрасное утро стал одним из главных представителей истекающего (XIX) столетия.

(Макс Нордау, «Вырождение» 1892, перевод с немецкого 1894., М., Республика, 1995)

Водоворот Крейцеровой сонаты

Эту сонату для скрипки и фортепьяно знаменитый немецкий композитор, пианист и дирижер Людвиг ван Бетховен (1770-1827) посвятил профессору игры на скрипке парижской консерватории Рудольфу Крейцеру (1761-1831).

И кто бы мог подумать, что рассказанная в 1887 году Льву Толстому реальная история о том, как муж из ревности убил жену, у него выльется в повесть. И то, что эта история, в её окончательной редакции, где любовник жены будет выведен музыкантом (скрипачом), с которым она изменяет, под влиянием совместно исполняемой Крейцеровой сонаты Бетховена, бумерангом ударит по нему самому, он врядли мог не только представить, но и увидеть ни в одном из своих страшных снов.

Следует отметить о том, что вся повесть была пропитана неудовлетворенностью супружеской жизнью самого Толстого, сразу поняла даже его жена Софья Андреевна, с иронией отметившая в своем дневнике, что во время работы над Крейцеровой сонатой, где её муж напоказ выставлял свою антисексуальность, в постели же, наоборот, отличался особенной пылкостью.

Даже в самой проповеди Льва Толстого о том, что по моральным причинам мужчина и женщина даже в браке должны жить как брат и сестра, прослеживалась глухая зависть Иоанну Кронштадтскому, который этому принципу уже следовал, (к ужасу жены, и неодобрении церкви). Сам же «великий проповедник» этой морали не только не запятнал свою супружескую жизнь половыми сношениями, но каждый свой прилюдный обет целомудрия, в итоге прерывал очередной беременностью своей супруги, «горько раскаиваясь», но, все равно, продолжая призывать других, следовать этому нравственному закону. И, как не трудно было предвидеть, нашлась группа молодых людей, которым проявить себя, больше, было нечем, не настолько наивная, как могло бы показаться, что стала буквально, (скорее публично), следовать его нравственным заповедям. Хотя эта группа и привлекла к себе внимание общественности (чего и добивалась), но, как ни странно, «её воздержание», на самого Толстого, произвело удручающее впечатление.

Как тут не согласиться с Янко Лавриным, который обратил внимание в своей книге («Лев Толстой», стр.155) на то, что «та радикальность, с которой Толстой нападал на половую жизнь, служила доказательством тому, что, не смотря на свой немолодой уже возраст, он по-прежнему был вынужден бороться со своим половым влечением, причём борьба эта была безнадежной и отчаянной».

Постоянное в те годы обращение Толстого к своему Богу, помочь ему, в итоге возымело действие, видимо оттого, что даже повесть Софьи Андреевны, написанная в качестве ответа на Крейцерову сонату и произведение его сына Льва Львовича «Прелюдия Шопена», имеющее противоположный сюжет, не вызвали сомнений великого писателя в своей правоте.

Поэтому, наверно, Всевышний, и поставил Толстого в положение героя Крейцеровой сонаты, для того чтобы тот пополнил арсенал собственного жизненного опыта, и хотя бы, отчасти, испытал, что тот проповедует, на собственной шкуре.

Ниже, где указана только страница без ссылки на источник, цитируется текст «Крейцеровой сонаты» из наиболее доступного и дешёвого собрания сочинений Л.Н.Толстого в 12-ти томах (М., Художественная литература, 1958 г, том 10, стр. 267-341). \\

Описывая жизнь своего героя, разве не сам Толстой восклицает: «Ну, вот так я и жил до тридцати лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушки…

Я гваздался в гное разврата и вместе с тем разглядывал девушек, по своей чистоте достойных меня. Многих я забраковывал именно потому, что они недостаточно чисты для меня; наконец я нашел такую, которую счёл достойной себя. Это была одна из двух дочерей когда-то богатого, но разорившегося пензенского помещика» (стр.281).

После описания последнего свидания героя повести (Василия Позднышева) со своим идеалом, Толстой показывает, как тот принял решение жениться: «Я вернулся в восторге домой и решил, что она верх нравственного совершенства и что потому-то она достойна, быть моей женой, и на другой день сделал предложение» (стр.282).\\

Интересно, что в Крейцеровой сонате, Позднышев, как истинный джентльмен, еще перед свадьбой признается своей невесте, какую он вёл раньше распутную жизнь (тоже сделал и сам Толстой):

«Помню, как уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное – про последнюю связь, которая была у меня и о которой она могла узнать от других и про которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей.

Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего не бросила!» (стр.289).

Иван Бунин приводит ответ писателя Петра Дмитриевича Боборыкина (1836-1921), на заданный тому вопрос о фактических доказательствах «великого сладострастия» Толстого:

«Этих доказательств сколько угодно. И, прежде всего, - в его исповедях о своей молодости, ну, хотя бы в тех ужасных дневниках, которые он имел какую-то жестокость дать прочитать Софье Андреевне, несчастной девочке, накануне своей свадьбы с ней» (Иван Бунин, «Освобождение Толстого», стр.404).

Как бы там не было, герой повести Толстого женился и что же: «Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении к друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого (стр.293).

И апофеозом всей семейной жизни было отчаяние Позднышева (как видно из биографии и самого Толстого), оказавшегося в положении, из которого, как казалось ему, не было, чем-то оправданного, выхода:

«В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я попался, что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое, но я, как и все, не хотел признаваться себе (я бы не признался себе и теперь, если бы не конец) и скрывал не только от других, но от себя.

Теперь я удивляюсь, как я не видел своего настоящего положения. Его можно бы уже видеть потому, что ссоры начинались из таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из-за чего. Рассудок не поспевал подделать под постоянно существующую враждебность друг другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примиренья. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда…ох! Гадко и теперь вспомнить – после самых жестоких слов друг другу молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия.… Фу, мерзость! Как я не мог не видеть всей гадости этого тогда…(стр.295).

Далее мы узнаем, что герой повести Позднышев, как и сам Толстой полностью познал женщин: «Женщина счастлива и достигнет всего, если обворожит мужчину. И потому главная задача женщины – уметь обвораживать его. Так это было и будет. Так это в девичьей жизни в нашем мире, так продолжается и в замужней. В девичьей жизни это нужно для выбора, в замужней – для властвования над мужем.

Одно это прекращает или хоть подавляет на время это, это – дети, и то тогда, когда женщина не урод, то есть сама кормит. Но тут опять доктора.

С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым же ребенком нездоровье.

Доктора эти, которые цинично раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, – доктора эти милые нашли, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело.

Дело в том, что в самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной силой проявились мучения ревности, которые, не переставая, терзали меня во все время моей женатой жизни, как они и не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, то есть безнравственно (стр.299-300).

И теперь, самое главное, как влияли на жизнь героя повести дети, которые, по его мнению, являлись той уздой, которая удерживает женщин, мягко говоря, от кокетства:

«Вся жизнь с детьми и была для жены, а потому и для меня, не радость, а мука. Как же не мучаться? Она и мучалась постоянно. Бывало, только что успокоимся от какой-нибудь сцены ревности или просто ссоры и думаем пожить, почитать и подумать; только возьмешься за какое-нибудь дело, вдруг получается известие, что Васю рвет, или Маша сходила с кровью, или у Андрюши сыпь, ну и конечно, жизни уж нет. Куда скакать, за какими докторами, куда отделить? И начинаются клистиры, температуры, микстуры и доктора. Не успеет это кончиться, как начинается что-нибудь другое. Правильной твердой семейной жизни не было. А было, как я вам говорил, постоянное спасение от воображаемых и действительных опасностей. Так ведь это теперь в большинстве семей. В моей же семье было особенно резко. Жена была чадолюбива и легковерна.

Так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но отравляло ее. Кроме того, дети – это был для нас новый повод к раздору. С тех пор как были дети и чем больше они росли, тем чаще именно сами дети были и средством и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием борьбы; мы как будто дрались друг с другом детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок – орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, а она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекли каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки, но нам, в нашей постоянной войне, не до того было, чтобы думать о них.

Девочка была моя сторонница, мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне (стр.305).

Но все же, муж и жена в «Крейцеровой сонате» нашли временный выход из своего положения: «На четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Мы перестали уже пытаться договориться до конца.

О самых простых вещах, в особенности о детях, мы оставались неизменно каждый при своем мнении. Как я теперь вспоминаю, мнения, которые я отстаивал, были вовсе мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими; но она была противного мнения, и уступить – значило уступить ей. А этого я не мог. Она тоже. Она, вероятно, считала себя всегда совершенно правой передо мной, а уж я в своих глазах был всегда свят перед нею…

Она старалась забыться напряженными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими и детей, учением, здоровьем детей. У меня же было свое пьянство – пьянство службы, охоты, карт. Мы оба были постоянно заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше мы заняты, тем злее мы можем быть друг к другу. Тебе хорошо гримасничать, – думал я на нее, – а ты вот меня промучила сценами всю ночь, а мне заседанье. Тебе хорошо, – не только думала, но и говорила она, – а я всю ночь не спала с ребёнком.

Так мы и жили, в постоянном тумане не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался (стр.306-307).

И помешал этой идиллии семейной жизни банальный переезд на местожительство из имения в город: «Ну и стали жить в городе. В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет, и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, все занято. Дела общественные отношения, здоровье, искусства, здоровье детей, их воспитание…

Прожили одну зиму, и в другую зиму случилось еще следующее никому незаметное, кажущееся ничтожным обстоятельство, но такое, которое и произвело все то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы (врачи) не велели ей рожать и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился; последнее оправдание свиной жизни – дети – было отнято, и жизнь стала еще гаже…

Это безобразные девки и солдатки бросают детей в пруды и колодцы; тех понятно, надо сажать в тюрьму, а у нас все делается своевременно и чисто. Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно начинало действовать; она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней не рожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 99% наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно (стр.308-309).

К ужасу Позднышева это привело к тому, что его жена, «благодаря услужливым докторам» поняла, что можно обойтись и без детей: «Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, – для любви. Но любовь с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем была уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь, по крайней мере, я так думал про нее. И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то…(стр.310).

И вот жена Позднышева, наконец-то, обратила внимание на человека, с которым ее тот сам же и познакомил, и произошло это в то самое время, когда отношения в семье, обострились настолько, что жена делала попытку отравиться, а тот даже брал заграничный паспорт: «Дрянной он был человек, на мои глаза, на мою оценку. И не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому, что действительно был такой. Впрочем, что он был плох, служило только доказательством того, как невменяема была она…

Отец его – помещик, сосед моего отца. Он – отец – разорился, и дети – три мальчика – все устроились; один только, меньшой этот, отдан был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому, что он был талант к музыке, и он вышел оттуда скрипачом и играл в концертах. Человек он был… Ну, уж там я не знаю, как он жил, знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне.

Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложения слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальны. Лезущий в фамильярность насколько возможно, но чуткий и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, с соблюдением внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усвоивают себе иностранцы в Париже и что по своей особенности, новизне, всегда действует на женщин. В манерах деланная, внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками, как будто вы все: это знаете, помните и можете сами дополнить. Вот он-то с(о) своей музыкой был причиной всего…(стр.311).

Далее Позднышев уточняет, как произошла эта встреча: «Это было утром. Я принял его. Были мы когда-то на «ты». Он попытался серединными фразами между «ты» и «вы» удержаться на «ты», но я прямо дал тон на «вы», и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но, странное дело, какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомя с женою. Но нет, я, как нарочно, заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что, напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, но что жена моя хорошо играет.

Удивительное дело! Мои отношения к нему в первый день, и первый час моего свиданья с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось. Что-то было напряженное в моих отношениях с ним: я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность. Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокоюще красива.

Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра, и на лице ее выразилась эта радость. Но, увидав меня, она тотчас же поняла мое чувство и изменила свое выражение, и началась эта игра взаимного обманыванья. Я приятно улыбался, делал вид, что мне очень приятно. Он, глядя, на жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали её.

Я видел, что с первого же свиданья у ней особенно заблестели глаза, и, вероятно вследствие моей ревности, между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела – и он краснел, она улыбалась – он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он встал, чтоб уезжать, и, улыбаясь, со шляпой на подрагивающей ляжке стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем… (стр.316).

Не смотря на то, что присутствие нежданного гостя очень мучило, он, чтобы не показать, что боится его, уже в передней, зная, что жена слышит, предложил ему приехать со скрипкой к ним сегодня же вечером: «Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений».

Позднышев очень любил музыку и, сочувствуя им, «устраивал пюпитр, переворачивал страницы. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонату Моцарта.

Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем несвойственный его характеру. Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же, хотя и притворялся заинтересованным музыкой, и весь вечер, не переставая, мучался ревностью. С первой минуты как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «Можно?» – и ответил: «О да, очень».

Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому. Потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимал этого, но я, так же как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе как по писаному.

Мучался я особенно тем, что я видел несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью, а что этот человек, и по своей внешней элегантности и новизне и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему из совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а, несомненно, без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать, из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно.

Но, несмотря на то или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним. Для жены ли, или для него я это делал, чтоб показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтоб обмануть самого себя,– не знаю, только, я не мог с первых же, сношений моих с ним быть прост. Я должен был, для того, чтобы, не отдаться желанию, сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женою (стр.316-118).

Когда скрипач появился в доме Позднышева, без его приглашения, он, хотя и не поверил объяснениям жены, сделал вид, что этому верит, из боязни предстать перед людьми в смешном виде: «Надо сделаться посмешищем людей, если препятствовать близости на балах, близости докторов с(о) своей пациенткой, близости при занятии искусством, а – главное музыкой».

Позднышев прекрасно понимал, как и все, «что именно посредством этих занятий, в особенности музыкой, и происходит большая доля прелюбодеяний…» (стр.319).

Понятно, что когда Позднышев сказал своей жене, что ему на следующей неделе нужно выехать в уезд, для участия в съезде и та за обедом, поинтересовалась, какого именно числа, нервы его не выдержали, и он устроил бурную сцену ревности, как только оказался с женой наедине. Это привело к тому, что: «Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел; она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна. К утру, она успокоилась, и мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью. Утром, когда после примирения я признался, что ревновал ее к скрипачу (Трухачевскому), она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась.

Так странна, даже ей казалась, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку. Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой?

Да если хочешь, я готова никогда не видеть его. Даже в воскресенье, хотя позваны все. Напиши ему, что я нездорова, и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это.

И она ведь не лгала, она верила в то, что говорила; она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него…» (стр.322).

В воскресенье Позднышев, занялся устройством обеда и вечера с музыкой, и ему показалось при появлении скрипача, что ревновать было не к чему: «К шести часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, на все отвечал поспешно с улыбочкой согласия и понимания, знаете, с тем особенным выражением, что все, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Все, что было в нем непорядочного, все это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это все должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучался уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть; во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то, что я не ревновал, я все-таки был ненатурален с ним, и с нею и во время обеда и первую половину вечера, пока не началась музыка. Я все еще следил за движениями и взглядами их обоих.

Обед был как обед, скучный, притворный, Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера; помню, как он принес скрипку, отпер ящик, снял вышитую ему дамой покрышку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно-равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость – робость преимущественно перед своим умением,– с притворным видом села за рояль, и начались обычные 1а на фортепиано, пиччикато скрипки, установка нот.

Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся и потом сказали что-то друг другу, и началось. Она взяла первый аккорд. У него сделалось серьезное, строгое, симпатичное лицо, и, прислушиваясь к своим звукам, он осторожными пальцами, дернул по струнам и ответил роялю. И началось…

Они играли Крейцерову сонату Бетховена… Страшная вещь эта соната, особенно её первая часть, в быстром темпе (престо). Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом, – вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует ни возвышающим, ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует, как зевота, как смех: мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего, смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося.

Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в крутое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, – Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, – это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого.

И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, про- пели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении.– нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек. А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть эту Крейцерову сонату, первое престо, разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам…?» (стр.324-325).

Позднышев продолжает рассуждать о Крейцеровой сонате, как она на него подействовала. Ему и ужасно и радостно, оттого, что открылись совсем новые чувства, новые возможности, о которых он не знал до сих пор: «Всё те же лица, и в том числе жена и он, представлялись совсем в другом свете…

Мне было легко, весело весь вечер. Жену же я никогда не видел такою, какою она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность, какая-то слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили…

Вечер кончился благополучно, и все разъехались. Зная, что я должен через два дня ехать на съезд, скрипач (Трухачевский), прощаясь, сказал, что он надеется в свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно… (стр.325-326).

Герой повести в хорошем настроении отбывает на съезд и два дня погрузившись в работу, ни о чем больше другом не думает пока не получает от жены письмо. В письме, между прочим, говорилось и о скрипаче, который заходил, чтобы принести ноты, но и этого ему оказалось достаточным, чтобы почувствовать, что «бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре», готовый в любую минуту выскочить наружу.

В ту ночь Позднышев неожиданно проснулся, с мыслью, о существующей между его женой и скрипачом связи. И здесь так переплетаются чувства героя повести с тем, что Бог затем дал почувствовать самому Толстому, что от прямого цитирования дальнейших частей повести приходится переходить, как бы к их полному пересказу, но уже от третьего лица.

«Ужас и злоба стиснули его сердце. И он стал образумливать себя. Что за вздор, – нет никаких оснований, ничего нет, и не было. И как он может так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы. Что-то вроде наемного скрипача, известного за дрянного человека, и вдруг женщина почтенная, уважаемая мать семейства, его жена! Что за нелепость! – представлялось ему с одной стороны. Как же этому не быть? – представлялось ему с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего он женился на ней, то самое, во имя чего он с ней жил, чего одного в ней нужно было ему и чего поэтому нужно было и другим и этому музыканту. Он человек неженатый, здоровый (вспомнил, как тот хрустел хрящом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином), сытый, гладкий и не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются. И между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же может удержать его? Ничто. Все, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна, как была, так и есть. Даже он муж не знает ее. Знает ее только как животное. А животное ничто не может, не должно удержать.

Только теперь он вспомнил их лица в тот вечер, когда они после Крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу, не помня кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. Как он мог уехать? – говорил он себе, вспоминая их лица. Разве не ясно было, что между ними все совершилось в этот вечер? и разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними? Вспомнил, как она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с раскрасневшегося лица, когда он подошел к фортепиано, Они уже тогда избегали смотреть друг на друга, и только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Он с ужасом вспомнил теперь этот перехваченный им их взгляд с чуть заметной улыбкой. Да, все кончено,– говорил ему один голос, и тотчас же другой голос говорил совсем другое. Это что-то нашло на тебя, этого не может быть, – говорил этот другой голос. Ему стало жутко лежать в темноте, он зажег спичку, и ему как-то страшно стало в этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Он закурил папироску и, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу не разрешающихся противоречий, – куришь, и он курил одну папироску за другой, для того, чтобы затуманить себя и не видеть противоречий.

Герой повести так и не смог больше заснуть в ту ночь и уже в пять часов утра, разбудил и отправил, прислуживающего ему сторожа, за лошадьми. В восемь часов он уже был в тарантасе. Ехать ему предстояло тридцать пять верст и восемь часов на поезде. Но поломка тарантаса на середине пути привела к тому, что герой повести прибыл в Москву не в пять часов вечера, как рассчитывал, а в двенадцать часов, и подъехал к своему дому в первом часу ночи.

«Может оттого, что, сев в вагон, он живо представил себя уже приехавшим, или оттого, что железная дорога так возбуждающе действует на людей, но только, с тех пор как он сел в вагон, он уже не мог владеть своим воображением, и оно не переставая с необычайной яркостью начало рисовать ему разжигающие его ревность картины, одну за другой и одну циничнее другой, и все о том же, о том, что происходило там, без него, как она изменяла ему. Он сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них; не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. Мало того, чем более он созерцал эти воображаемые картины, тем более он верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись ему эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что он воображал, было действительность. Какой-то дьявол, точно против его воли, придумывал и подсказывал ему самые ужасные соображения. Ему вспомнился давнишний разговор с братом скрипача, и он с каким-то восторгом раздирал себе сердце этим разговором, относя его к скрипачу и своей жене.

Это было очень давно, но он вспомнил это. Брат скрипача, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину, И вот он, его брат, нашел его жену. Правда, она уже не первой молодости, зуба одного нет сбоку и есть пухлость некоторая, – думал он за него, – но что же делать, надо пользоваться тем, что есть. Да, он делает снисхождение ей, что берет ее своей любовницей, – говорил он себе. Притом она безопасна. Нет, это невозможно! Что я думаю? – ужасаясь, говорил он себе. Ничего, ничего подобного нет. И нет даже никаких оснований, что-нибудь предполагать подобное. Разве она не говорила ему, что ей унизительна даже мысль о том, что он может ревновать к нему? Да, но она лжет, все лжет!» – тогда вскрикивал он, и все начиналось сначала…

Позднышев испытывал нетерпение, вскакивал, подходил к окнам, то, шатаясь, начинал ходить, стараясь подогнать вагон…

Страдания были так сильны, что, ему пришла мысль, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить. Тогда, по крайней мере, он не будет больше колебаться, сомневаться. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе, тотчас же непосредственно за собой вызывавшая ненависть к ней. К нему же было какое-то странное чувство и ненависти и сознания своего унижения и его победы, но к ней страшная ненависть. «Нельзя покончить с собой и оставить ее; надо, чтоб она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла, как он страдал…(с изменениями, стр.329-331).

И вот теперь, когда он подъехал к крыльцу, то, «не отдавая себе отчета в том, почему есть свет так поздно в его окнах, он в том же состоянии ожидания, чего-то страшного, взошел на лестницу и позвонил. Лакей отворил дверь и «первое, что бросилось ему в глаза в передней, была на вешалке, рядом с другим платьем, шинель скрипача. Он должен был удивиться, но не удивился, точно он ждал этого.… Отправив лакея с квитанцией на вокзал за своими вещами, он, закрыв за ним дверь, и с тем, чтобы скорее застать их, на цыпочках пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, а через коридор и детскую….

Первое, что он сделал, это снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене, где над диваном, висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый…. Потом он снял пальто, и мягко ступая, пошел к ним.

Когда он, подкравшись тихо, отворил дверь, то ему доставило мучительную радость, выражение отчаянного ужаса на их лицах, хотя оно только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас сменилось выражением вопроса: можно лгать или нет? Если можно, то надо начинать…

Скрипач вопросительно взглянул на жену героя повести и выражение досады и огорчения, на ее лице, как тому показалось, сменилось заботой о музыканте.

В это же мгновение скрипач улыбнулся и до смешного равнодушным тоном сказал: «А мы вот музицировали…», а жена, тем же тоном добавила: «Вот не ждала…». Но ни тот, ни другой не договорили: то же самое бешенство, которое он испытывал неделю назад, вновь овладело им….

Позднышев бросился к жене и хотел ударить кинжалом в ее бок под грудью, но скрипач помешал этому, схватив его за руку. Когда же тот, освободив руку, молча бросился на скрипача, то жена, дала возможность тому спастись бегством, повиснув на левой руке мужа. Муж, вырывая левую руку, размахнулся и изо всех сил ударил жену локтем в лицо…

Она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленное им лицо, смотрела на него, со страхом и ненавистью, как на врага.

Это был тот самый страх и ненависть к мужу, которые должна была вызвать только любовь к другому человеку. Если бы жена молчала, но она вдруг начала говорить и хватать его рукой за руку с кинжалом: «Опомнись! Что ты? Что с тобой? Ничего нет, ничего, ничего…. Клянусь!»

Он бы и еще помедлил, но эти последние слова, по которым он заключил обратное, то есть, что всё было, заставили его завопить: «Не лги, мерзавка!» и схватить ее за руку, но она вырвалась. Тогда все-таки он, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло. Опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была…. Она же схватилась обеими руками за его руки, стала отдирать их от горла, а он как будто этого только ждал, ударил ее изо всех сил кинжалом в левый бок, ниже ребер. Он услышал и почувствовал мгновенное противодействие корсета и еще чего-то, и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала….

Воткнув кинжал, он тотчас же его вытащил его, словно желая поправить сделанное и остановить. Затем он секунду стоял неподвижно, ожидая. Что будет, можно ли поправить. Она же вскочила на ноги, вскрикнула: «Няня! Он убил меня! Услыхавшая шум няня стояла в дверях. Но тут из-под ее корсета хлынула кровь, и он понял, что ничего поправить нельзя, что и не нужно, что этого самого он и хотел, и должен был сделать.

Он подождал, пока она упала и няня с криком: «Батюшки! – подбежала к ней, и тогда только бросил кинжал прочь и вышел из комнаты… (взято из текста в сокращении, с некоторыми несущественными изменениями, для связки по смыслу его отдельных частей, стр.322-338).

И вот 12 февраля 1891 года Софья Андреевна (еще не догадываясь, что вскоре сама станет героиней этой драмы, не где-нибудь в провинциальном театре, а в жизни своей семьи) в своем дневнике намекает, что и у нее есть, что скрывать, сквозь раздражение, вызванное Крейцеровой сонатой: «Я сама в сердце своем почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами. И все это, не быв виноватой перед мужем ни в одном движении, ни в одном взгляде на кого бы то ни было во всю мою замужнюю жизнь!

Была ли в моем сердце возможность любить другого, была ли борьба – это вопрос другой – это дело только мое, это моя святая святых, – и до нее коснуться не имеет никто в мире, если я осталась чиста».

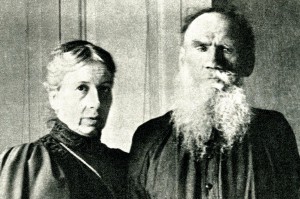

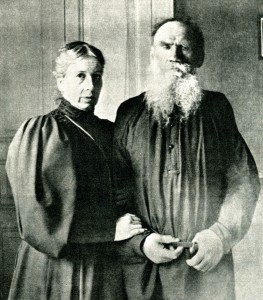

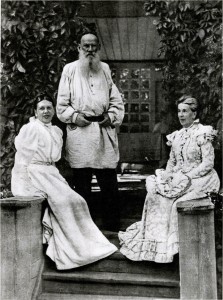

Дочь Толстого Татьяна Львовна в своих воспоминаниях («О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода») пишет, что «в 1895 году произошло событие, имевшее огромное и роковое влияние на характер моей матери. Несчастьем, перевернувшим всю ее жизнь, была смерть (22 февраля 1895 года), маленького семилетнего Ванечки ее последнего ребенка…. Отчаяние матери было так глубоко, что она едва не лишились рассудка. Вначале она пережила период религиозной экзальтации и много времени проводила в молитве и церкви…, а затем, …неожиданно нашла в музыке занятие и развлечение, которое ее облегчало. Пребывание в Ясной Поляне одного из наших друзей – пианиста Танеева послужило толчком для произошедшей в ней перемены».

Знакомство семьи Толстого с Танеевым, произошло задолго до этой трагедии, еще с зимой 1889 года. А в 1895 году, все лето, с 3 июня по 27 августа, с перерывом на две неделе в июле, этот известный пианист и композитор проживал во флигеле яснополянского дома.

На Софью Андреевну сильно подействовала музыка Сергея Ивановича Танеева (1856-1915) и его исполнительное искусство. Хотя она говорила, что на ее настроение, сама личность Танеева, не оказывала воздействия, у Толстого сложилось другое мнение, и он стал тяжело переживать «взволнованный интерес» жены к этому композитору, особенно, когда тот стал частым посетителем его дома.

Поскольку Софья Андреевна даже в пожилом возрасте сохраняла внешнюю привлекательность, ей приходилось терпеть не только сексуальные порывы своего супруга, но и всю тяжесть морального похмелья Толстого-пуританина (Янко Лаврин, «Лев Толстой», стр.157).

Поэтому версия окружающих о затянувшейся связи Софьи Андреевны с Танеевым по причине смерти Ванечки, Толстого вскоре перестает устраивать. В его голову без конца лезут мысли о причинах подобного отношения, подобные мыслям Позднышева:

«В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе пятидесятилетней (в тексте тридцатилетней) не рожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 99% наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно.

Я намеренно слегка увеличил возраст Софьи Андреевны, с тем чтобы, подчеркнуть период их совместной жизни, когда ревность Льва Николаевича, стала отражаться на его душевном состоянии, как неизлечимая болезнь.

Толстой начал работать над Крейцеровой сонатой в октябре 1887 года, последняя редакция им была сделана 5 декабря 1889 года, и, наконец, повесть была опубликована в 1891 году. Из приведенных мной отрывков Крейцеровой сонаты, каждому не трудно догадаться о ком там, в действительности, идёт речь. Если найдется тот, кто ещё не понял, отвечу, что о самом Льве Николаевиче и Софье Андреевне с ретроспективой на будущее, которое представлялось тогда Толстому в столь мрачном свете, что он не исключал и столь решительных действий со своей стороны. Возможно, уже тогда у Толстого проявилась болезненная ревность, к увлечению (интересу) супруги неприятными ему людьми, которые имели отличное от него мнение и тем более считали возможным, при нём, шутить над его идеалами.

Не прошло и пяти лет, после окончания Крейцеровой сонаты, словно исполняя мечту Толстого, увидеть себя персонажем своего же произведения, в его жизнь вошёл композитор и талантливый пианист Сергей Иванович Танеев (1856-1915).

Возможно, особенное обострение интереса к музыке у Софьи Андреевны произошло с появлением в её доме 20 января 1895 года ещё одного пианиста, Александра Борисовича Гольденвейзера (1875-1961), которому тогда было не многим более 20 лет. И нужно отметить, что с появлением в окружении Льва Николаевича Толстого пианиста Гольденвейзера и в его жизни стало заметно юольше отводиться места музыке и разговорам об искусстве. В зиму этого года Танеев даже отметит в своём дневнике, что Софья Андреевна становится «консерваторской дамой». В то же время и в дневнике, и в записных книжках, и в письмах Льва Николаевича, появляются все новые мысли об искусстве, но он решает возвратиться к Коневской повести (сюжету из практики юриста Кони), за которой закрепляет окончательной название «Воскресение».

21 февраля 1896 года с дочерью Татьяной Толстой уезжает в Никольское к Олсуфьевым, и там 22 февраля, больной инфлуенцей, в дневнике отмечает об «упадке духа», обращаясь с молитвой к Богу. Отвечая на письмо Софьи Андреевны, подробно описавшей ему московскую жизнь и занятия музыкой с Танеевым, отметил с плохо скрываемой долей раздражения:

«К твоей музыке из всех семейных отношусь более сочувственно. Во 1-ых, я сам прошёл это в твои годы и знаю, как это отдохновляет»

9 марта 1896 года Толстой вернулся из Никольского в Москву. 27 и 28 марта, два вечера провёл в Хамовниках известный художественный и музыкальный критик Владимир Васильевич Стасов (1824-1906). Стасова больше всего интересовала будущая книга Толстого об искусстве, и он напомнил ему содержание труда Н.Г.Чернышевского «Эстетическое отношение искусства к действительности», основной её тезис: «Искусство есть та человеческая деятельность, которая произносит суд над жизнью».

В письме брату Стасов отмечает, что Толстой «этого никогда не знал, не слыхал, понятия не имел. Он был поражен». Понятно, что эта мысль слишком совпадала с тем, о чём Толстой теперь без конца думал. Далее, отмечает в письме Стасов, в разговоре передрали всех русских писателей, не обошли вниманием и одного композитора – Танеева. По наблюдению Стасова тот, «их великий гость и в городе и деревне», для Толстого тогда был «прекраснейший человек, и умный, и добрый, и образованный, только по музыке кажется не очень-то!»

В 1896 году Толстые собирались переехать на лето в Ясную Поляну 28 апреля, и хотя вдруг сильно похолодало и выпал снег, 29 апреля все-таки переехали. Правда вскоре Толстой остался там только с больной дочерью Марией, так как жена с дочерью Сашей уехала в Москву по случаю коронации Николая II (состоялась 14 мая), а старшая дочь Татьяна с братом Мишей (выехала 9 мая) в Петербург, а затем в Стокгольм, на свадьбу сына Льва Львовича с Дорой Вестерлунд, которая была дочерью, лечившего его сына врача.

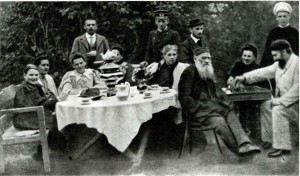

20 мая 1896 года в Ясную Поляну на лето (до 2 августа) переехал С.И.Танеев, но уже 28 мая 1896 года Толстого раздражает его присутствие. В дневнике Толстого отмечено, что был «Танеев, который противен мне своей самодовольной, нравственной, и смешно сказать, эстетической (настоящей, не внешней) тупостью и его положением первого лица у нас в доме. Это экзамен мне. Стараюсь не провалиться».

Между тем Толстой даёт Танееву читать свою рукопись об искусстве, ждёт от него возражений, и 5 июня, вместе с ним, обсуждает, отмеченные композитором, «неясные места».

15 июня Танеев написал своей родственнице А.И.Масловой: «Два дня назад мы (с Гольденвейзером) в присутствии многочисленного общества играли у меня на двух фортепиано «Силуэты» Антона Степановича (Аренского), которые имели очень большой успех и примерили Л.Н. с новой музыкой…».

Особое «положение» Танеева, – создавалось, прежде всего, Софьей Андреевной, увлечённой и музыкой и музыкантом (не подозревавшим о вызываемых им чувствах); в Ясной Поляне он жил не один, а с нянюшкой Пелагеей Васильевной и юным учеником Ю.Н.Померанцевым (Л.Д.Опульская «Материалы к биографии Л.Н.Толстого с 1892 по 1899 год», М., 1998, стр.208). Слово «юный» приобретает в этой характеристике Танеева какое-то двусмысленное значение, если конечно оно не поставлено исключительно для связки слов.

В конце концов, вдоволь наглядевшись на музыканта и на особое к нему расположение жены, обуреваемый ревностью Толстой, делает в дневнике 26 июля 1896 года следующую запись: «Утро. Всю ночь не спал. Сердце болит не переставая. Продолжаю страдать и не могу покорить себя Богу. Одно: овладел похотью, но – хуже – не овладел гордостью и возмущением, и, не переставая, болею сердцем. Одно утешает… я не один, но с богом, и потому, как ни больно, чувствую, что что-то совершается. Помоги, отец».

Читая дальнейшую запись в дневнике, мы видим, что Толстой, чтобы заглушить в себе ревность, ищет, в окрестностях Ясной Поляны, горя похлещи, но горе то, не его, не продирает до костей и ничего кроме упрека близких, в сочувствии чужому горю, мы не видим: «Вчера шел в Бабурино и невольно (скорее избегал, чем искал) встретил 80-летнего Акима пашущим, Яремичеву бабу, у которой в(о) дворе нет шубы и один кафтан, потом Марью, у которой муж замерз и некому рожь свозить, и морит ребенка, и Трофим, и Халявка, и муж и жена умирали, и дети их. А мы Бетховена разбираем, и молился, чтобы он избавил меня от этой жизни. И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь».

30 июля 1896 года он все еще может успокоиться и раздражается присутствием Танеева, делая в дневнике запись: «Много еще страдал и боролся и все не победил ни того, – ни другого. Но лучше…. Поправило меня только сознание того, что надо жалеть, что она (Софья Андреевна) страдает, и что моей вины нет конца».

Толстой задумывается, слышит, доносящиеся до него сверху голоса, прислушивается, и, чувствуя, как закипает в его груди злость, теряет какую-то очень важную мысль и вместо нее записывает: «Сейчас сверху заговорили об Евангелии, и Танеев стал с усмешкой доказывать, что Христос советовал скопиться. Я рассердился – стыдно».

31 июля 1896 года депрессия не проходит. Толстой пишет: «Жив. Сейчас вечер, 5-й час. Лежу и не могу заснуть. Сердце болит. Измучен. Слышу в окно, играют в теннис, смеются. Соня уехала к Шеншиным. Всем хорошо. А мне тоска, и не могу совладать с собой. Похоже на то чувство, когда Святой Томас запер меня, и я слышал из своей темницы, как все веселы и смеются. Но не хочу. Надо терпеть унижение и быть добрым. Могу».

1 августа 1896 года Татьяна Львовна, поехавшая отдохнуть в Никольском-Обольянове у Олсуфьевых, записала в дневнике, что ей страшно было оставлять своих стариков в том тяжелом настроении, в котором они находятся: «Последнее время в Ясной Поляне я ровно ничего не могла делать: то я стояла у окна и слушала интонации голоса разговаривающих папá и мамá, то бежала разыскивать мамá, то мне казалось, что Андрюша и Миша перешептываются о чем-то нехорошем, то, что от Миши вином пахнет, и это меня повергало в уныние и такую грусть, что сердце щемило и физически тошно делалось».

2 августа переезжает в Москву С.И.Танеев и, судя по полученным 4 августа 1896 года Татьяной Львовной по телефону в именье Олсуфьевых открытым письмам, от мамá, Маши и папá, обстановка в Ясной Поляне нормализуется. Особенно обнадеживающее письмо было от отца: «Хочется тебе написать, глупая беспокойная Таня. Если душе хорошо, то и на свете все хорошо. Вот и постарайся это сделать. Я стараюсь, и ты старайся. Вот и будет хорошо. Целую тебя нежно, твои седые волосы. Л.Т.»

С 10 по 15 августа Толстой с женой побывал в Шамординском монастыре, и под впечатлением от поездки туда, в дневнике 14 сентября 1896 года, им записано: «Было очень хорошо. Я не освободился, не победил, а только прошло…. Соня в Москве с 3-го (сентября). Нынче очень ждал ее, и чуть было, не огорчился…».

Записи последующих дней, касающиеся жены кратки, но содержат понятный нам контекст, всё той же, ревности. 10 октября 1896 года: «С Соней хорошо, хотя и слабо, но борясь любовью». 5 ноября 1896 года: «Пришла Соня, как вчера, и была очень хороша. Потом вечером, когда все ушли, она стала просить меня, чтобы я передал ей права на сочинения. Я сказал, что не могу. Она огорчилась и наговорила мне много. Я еще более огорчился, но сдержался и пошел спать. Ночь почти не спал, и тяжело».

Сейчас нашел в дневнике рецепты (запись от 20 октября 1886 года), прочел их, и мне стало легче: отделить свое истинное я от того, которое оскорблено и сердится, помнить, что это не помеха, не случайная неприятность, а самое мне предназначенное дело и, главное, знать, что если есть во мне эта нелюбовь к кому-нибудь, то, пока есть во мне эта нелюбовь, – я виноват. А как знаешь, что виноват, так – легко».

6 ноября 1896 года: «Соня нынче уехала (в Москву). И хорошо с ней и нехорошо…».

19 ноября и сам Толстой перебирается в Москву и уже на четвертый день 22 ноября 1896 года пишет: «Недоволен собой. Нет работы…. Вспомнил два сюжета, очень хороших:

1) измена жены страстному, ревнивому мужу: его страдания, борьба и наслаждение прощения, и

2) Описание угнетения крепостных и потом точно такое же угнетение земельной собственностью, или, скорее, лишением ее….

Видимо, в конце дня перечитав записанное в дневнике, чувствуя, что личное явно стало преобладающим общественному служению, он сокрушенно добавляет: «Приставленный ко мне бес все при мне и мучает меня».\\

2 декабря 1896 года он, наконец, пишет, что объяснился с женой о своих чувствах:

«Пять дней прошло и очень мучительных. Все тоже. Вчера ходил ночью гулять, говорили. Я понял свою вину. Надеюсь, что и она поняла меня. Мое чувство: я узнал на себе страшную гнойную рану. Мне обещали залечить ее и завязали. Рана так отвратительна мне, так тяжело мне думать, что она есть, что я постарался забыть про нее, убедить себя, что ее не было.

Но прошло некоторое время – рану развязали, и она, хотя заживает, все-таки есть. И это мучительно мне больно, и я стал упрекать, и несправедливо, врача. Вот мое положение. Главное – приставленный ко мне бес. Ах, эта роскошь, это богатство, это отсутствие заботы о жизни матерьяльной, как переудобренная почва. Если только на ней не выращивают, выпалывая, вычищая все кругом, хорошие растения, она зарастает страшной гадостью и станет ужасна. А трудно – стар и почти не могу. Вчера ходил, думал, страдал, молился, и, кажется, не напрасно».

Тем не менее, он никак не может освободиться от подозрений. 12 декабря 1896 года, он опять делает похожую на предыдущие, запись в дневнике: «Много перестрадал в эти дни, и кажется, подвинулся вперед к спокойствию и добру – к богу…».

А тут еще, как масла в огонь подливает Софья Андреевна, которая 15 декабря 1896 года, приходит к страдающему болями в желудке Толстому, чтобы посоветоваться о своих планах на этот день, что, когда она ушла, у него побагровело не только лицо, но и налились кровью глаза:

«Странная потребность тревоги у Сони. Сейчас была у меня с вопросом, не пойти ли проведать Пелагею Васильевну (Чижову, старую няню Танеева, с которой тот проживал в одном доме).

Не удивительно, что 21 декабря 1896 года, запись в дневнике Толстого, выглядит, как самый настоящий вопль:

«Все так же тяжело. (Одна надежда на Бога). Помоги, отец. Облегчи. Усилься во мне, покори, изгони, уничтожь поганую плоть и все то, что через нее чувствую. (Все в этот день вызывает недоумение). Сейчас разговор об искусстве и рассуждение, о том, что заниматься искусством можно только для любимого человека. И не желание (Софьи Андреевны) сказать это мне. И мне не смешно, не жалко, а больно. (Обращается к Богу) Отец, помоги мне. (Но быстро спохватывается, и как бы извиняется, что зря Его побеспокоил). Впрочем, уже лучше. (И объясняет Всевышнему почему?) Особенно успокаивает задача, экзамен смирения, унижения, совсем неожиданного исключительного унижения. В кандалах, в остроге можно гордиться унижением, а тут только больно, если не принимать его (Танеева), как посланное от бога испытание. (И словно получив от Бога совет, соглашается). Да, выучись перенести спокойно, радостно и любить».

Но, выучиться любить Танеева, как-то не выходит и об этом запись в дневнике от 27 декабря 1896 года:

«Плохо выучиваюсь. Все страдаю, беспомощно, слабо. Только в редкие минуты поднимаюсь до сознания всей своей жизни (не только этой) и своих обязанностей в ней. Думал и (почувствовал). Есть люди, лишенные как эстетического, так и этического (главное, этического) чувства, которым нельзя внушить того, что хорошо, еще менее, когда они делают и любят нехорошее и думают, что это нехорошее – хорошо. Сейчас была Соня, говорили. Только еще тяжелее стало».

Но, видимо, Толстой настоял на том, чтобы Танеев больше не переезжал на все лето в Ясную Поляну, а ограничился обычными посещениями.

На таких безрадостных нотах заканчивается 1896 год, и начало нового 1897 года не сулит Толстому в личной жизни ничего хорошего. 12 января 1897 года у Толстого подавленное настроение, и он делится с нами, в своем дневнике, своими горькими мыслями:

«Рано утром. Не сплю от тоски. И не виновата ни желчь, ни эгоизм и чувственность, а мучительная жизнь. Вчера сижу за столом и чувствую, что я и гувернантка – мы оба одинаково лишние, и нам обоим одинаково тяжело. Разговоры об игре Дузе, Гофмана, шутки, наряды, сладкая еда идут мимо нас, через нас. И так каждый день, и целый день. Не на ком отдохнуть. Таня (дочь) бедная и желала бы когда-то, да слабая, с слабыми духовными требованиями натура. Сережа, Илюша (сыновья)….

Бывает в жизни у других хоть что-нибудь серьезное, человеческое – ну, наука, служба, учительство, докторство, малые дети, не говорю уж заработок или служение людям, а тут ничего, кроме игры всякого рода и жранья, и старческий флирт или еще хуже. Отвратительно.

Пишу с тем, чтобы знали хоть после смерти. Теперь же нельзя говорить. Хуже глухих – кричащие. Она (Софья Андреевна) больна, это правда, но болезнь-то такая, которую принимают за здоровье и поддерживают в ней, а не лечат. Что из этого выйдет, чем кончится? Не переставая, молюсь, осуждаю себя и молюсь». И опять, обращаясь к Богу: «Помоги, как ты знаешь».

15 января 1897 года Толстой опять страдает бессонницей: «Рано утром. Почти всю ночь не спал. Проснулся оттого, что видел во сне все то же оскорбление (увлечение Софьи Андреевны Сергеем Николаевичем). Сердце болит. Думал: все равно от чего-нибудь умирать надо. Не велит бог умирать ради его дела, надо так глупо, слабо умирать от себя, из-за себя. Одно хорошо, это то, что легко вытесняет из жизни. Не только не жалко, но хочется уйти от этой скверной, унизительной жизни. Думал и особенно больно и нехорошо то, что после того, как я всем божеским, служением богу жизнью, раздачей именья, уходом из семьи, пожертвовал для того, чтобы не нарушить любовь, – вместо этой любви должен присутствовать при унизительном сумасшествии».

Не удалось ему улучшить настроения и в Никольском, в гостях у Олсуфьевых, судя по тому, что пишет Толстой, в своем дневнике 4 февраля 1897 года: «Я здесь уже четвертый день. И невыразимая тоска…. Соня без меня читала мой дневник, и ее очень огорчило то, что из него могут потом заключить о том, что она была нехорошей женой. Я стараюсь успокоить ее – вся жизнь наша, и мое последнее отношение к ней покажет, какой она была женой. Если она опять заглянет в этот дневник, пускай сделает с ним, что хочет, а я не могу писать, имея в виду ее или последующих читателей и писать ей как будто свидетельство.

Одно знаю, что нынче ночью ясно представил себе, что она умрет раньше меня (наверно почувствовал, как его герой в Крейцеровой сонате, у своей жены, какая у нее жесткая шея) и ужасно стало страшно за себя (суд, наверняка оправдают, и вся его философия, непротивления злу насилием, превращается в фарс).

Лев Николаевич имел все-таки возможность увидеть жену при смерти и на яву. В августе 1906 года у Софьи Андреевны начались сильные боли внизу живота. Врач из Тулы и личный врач Толстого Душан Маковицкий, определи, что у нее опухоль матки. Тяжелая болезнь закончилась сложной операцией, которую делал профессор Снегирев. Профессор удалил громадную кисту, и все закончилось благополучно. Но как себя вел тогда Толстой. Он словно был разочарован этим благополучным исходом, видимо из-за того, что не сбылось его предсказание.

Сын Толстого Илья Львович впоследствии вспоминал: «Папá совершенно не верил в пользу операции, думая, что мамá умирает, и молитвенно готовился к ее смерти…. Во время самой операции он ушел в «Чепыж» и там ходил один и молился.

- Если будет удачная операция, позвоните мне в колокол два раза, а если нет, то… нет, лучше не звоните совсем, я сам приду, – сказал он, передумав, и тихо пошел к лесу.

Через полчаса, когда операция кончилась, мы с сестрой Машей бегом побежали искать папá. Он шел нам навстречу, испуганный и бледный.

- Благополучно.

- Благополучно, – закричали мы, увидав его на опушке.

- Хорошо, идите, я сейчас приду, – сказал он сдавленным от волнения голосом и повернул опять в лес.

После пробуждения мамá от наркоза он вошел к ней и вышел из ее комнаты в подавленном и возмущенном состоянии.

- Боже мой, что за ужас! Человеку умереть спокойно не дадут. Лежит женщина с разрезанным животом, привязана к кровати, без подушки… и стонет больше, чем до операции. Эта пытка какая-то…».

Но вернемся к дневниковой записи Толстого от 4 февраля: «Третьего дня я писал ей (Софье Андреевне), что мы особенно вновь, понемногу (что всегда бывает особенно твердо) начали сближаться лет пять или четыре тому назад и хорошо бы это сближение все увеличивалось до смерти одного из нас, моей, которая я чувствую, очень близка…».

Нам остается только заглянуть в это письмо и узнать все подробности душевного состояния Толстого в те дни:

«1 февраля вечер. Милый друг Соня, Таня написала тебе о том, как мы доехали и живем, о внешнем, мне же хочется написать тебе о том, что тебя интересует – о внутреннем, о душевном моем состоянии.

Уезжал я грустный, и ты почувствовала это и оттого приехала, но тяжелого чувства моего не рассеяла, а скорее усилила. Ты мне говорила, чтоб я был спокоен, потом сказала, что ты не поедешь на репетицию. Я долго не мог понять: какую репетицию? и никогда и не думал об этом. И все это больно. Неприятно, больше, чем неприятно… мне было узнать, что, несмотря на то, что ты столько времени рассчитывала, приготавливалась, когда ехать в Петербург, кончилось тем, что ты едешь именно тогда, когда не надо бы ехать.

Я знаю, что это ты не нарочно делала, но все это делалось бессознательно, как делается всегда с людьми, занятыми одной мыслью. Знаю, что и ничего из того, что ты знаешь, теперь не может выйти, но ты невольно играешь этим, сама себя возбуждаешь; возбуждает тебя и мое отношение к этому. И ты играешь этим.

Мне же эта игра ужасно мучительна. Ты скажешь, что ты не могла иначе устроить свою поездку. Но если ты подумаешь и сама себя проанализируешь, то увидишь, что это неправда: во-1-ых, и нужды особенной нет для поездки, во-2-ых, можно было ехать прежде и после – потом. Но ты сама невольно это делаешь.

Ужасно больно и унизительно стыдно, что чуждый совсем и не нужный и ни в каком смысле не интересный человек (Сергей Иванович) руководит нашей жизнью, отравляет последние года или год нашей жизни, унизительно и мучительно, что надо справляться, когда, куда он едет, какие репетиции, когда играет.

Это ужасно, ужасно, отвратительно и постыдно. И происходит это именно в конце нашей жизни – прожитой хорошо, чисто, именно тогда, когда мы все больше и больше сближались, несмотря на все, что могло разделить нас. Это сближение началось давно, еще до Ванечкиной смерти, и становилось все теснее и теснее и особенно последнее время, и вдруг вместо такого естественного, доброго, радостного завершения 35-летней жизни, эта отвратительная гадость, наложившая на все свою ужасную печать.

Я знаю, что тебе тяжело и что ты тоже страдаешь, потому что ты любишь меня, и хочешь быть хорошею, но ты до сих пор не можешь, и мне ужасно жаль тебя, потому что я люблю тебя самой хорошей не плотской и не рассудочной, а душевной любовью. Прощай и прости, милый друг. Целую тебя. Л. Т.

Письмо это уничтожь. Во всяком случае, пиши мне, и почаще. Зачем я пишу? Во-1-ых, чтобы высказаться, облегчить себя и, во-2-ых и главное, чтобы высказать тебе, – напомнить тебе о(бо) всем значении тех ничтожных поступков, из которых складывается то, что нас мучает, помочь тебе избавиться от того ужасного загипнотизированного состояния, в котором ты живешь.

Кончиться это может невольно чьей-нибудь смертью, и это, во всяком случае, как для умирающего, так и для остающегося, будет ужасный конец, и кончиться может свободно, изменением внутренним, которое произойдет в одном из нас.

Изменение это во мне произойти не может: перестать видеть то, что я вижу в тебе, я не могу, потому что ясно вижу твое состояние; отнестись к этому равнодушно тоже не могу. Для этого – чтоб отнестись равнодушно, я должен сделать крест над всей нашей прошедшей жизнью, вырвать из сердца все те чувства, которые есть к тебе. А этого я не только не хочу, но не могу. Стало быть, остается одна возможность, та, что ты проснешься от этого страшного сомнамбулизма, в котором ты ходишь, и вернешься к нормальной, естественной жизни. Помоги тебе в этом Бог. Я же готов помогать всеми своими силами, и ты меня учи, как?

Заезжать тебе на пути в Петербург, я думаю, лучше не надо. Лучше заезжай оттуда. Виделись мы недавно, а я не могу не испытывать неприятного чувства по отношению этой поездки. А я чувствую себя слабым и боюсь себя. Лучше заезжай оттуда.

Ты всегда говоришь мне: будь спокоен, и это оскорбляет и огорчает меня. Я верю твоей честности вполне, и если я желаю знать про тебя, то не по недоверию, а для того, чтобы убедиться, насколько, ты связана или свободна».

Софья Андреевна не только не отказалась, от поездки в Петербург на репетицию концерта С.И.Танеева, но, и, не испугавшись «слабости мужа» заехала к нему, по пути туда, в Никольское-Обольяново. Толстой, который к этому времени узнал из телеграммы, что Чертков и Бирюков по распоряжению властей, «за пропаганду и незаконное вмешательство в дело сектантов» высылаются – первый заграницу, а второй в Курляндскую губернию, тоже решил отправиться в Петербург. И не только затем, чтобы проститься с ними, но и, видимо для того, чтобы не дать ревности привести к тому, когда ничего нельзя будет исправить.

В дневнике Толстого за 6 февраля 1897 года отмечено: «Утром приехал Горбунов (Иван Иванович Горбунов-Посадов,1864-1940, один из редакторов-издателей «Посредника); вечером телеграмма, что Чертковы едут в четверг. Я собрался ехать с Соней. Поехали (в Петербург, в котором Толстой не был с 1880 года). Здоровье лучше».

В Петербурге Толстые остановились на квартире Адама Васильевича и Анны Михайловны Олсуфьевых, на Фонтанке, 14 и, конечно же, сразу же поехали к Чертковым.

7 февраля 1897 года, Толстой в дневнике отметит: «Поехал к Чертковым. У них радостно».

Из воспоминаний писательницы В.Микулич (Л.И.Веселитской, 1857-1935) мы узнаем, что «Чертков имел победоносный вид. Было, отчего радоваться, так как до сих пор министр внутренних дел (с 1895 по 1899 гг.) Иван Логгинович Горемыкин (1839-1917) говорил: «Толстовцы не сносны, но не опасны». Теперь их признали опасными: с ними вступили в борьбу, их преследовали».

В тот же день Толстой навестил больного туберкулезом художника Ярошенко (Николая Александровича,1846-1898) и встретил у него Дмитрия Ивановича Менделеева. Но самое главное, что подняло его в тот день настроение: «Вечер дома с Соней. Нам хорошо. Молюсь, чтобы и здесь и везде не отступать от сознания посланничества, исполняемого добротой».

8 февраля 1897 года в составе большой компании (Софья Андреевна, Чертков, Бирюков, Горбунов-Посадов и др.) Толстой отправился в Академию художеств, где находилась мастерская художника Ильи Ефимовича Репина (1844-1930). Со слов Репина это выглядело так: «Посетившие (меня) ходили гурьбой за учителем (Толстым) и слушали, что скажет он перед той или другой картиной. Счастье выпало на долю картины «Дуэль». Перед ней Лев Николаевич прослезился и много говорил о ней с восхищением». Умилила фигура умирающего, протягивающего руку убийце: «простите» (Л.Д.Опульская, «Материалы», стр.235).

Но 11 февраля 1897 года, в Петербурге, ему опять тревожно, и, стараясь себя успокоить, он пишет в дневнике: «Ничего, ничего, молчание. Был у (критика) Стасова (Владимира Васильевича, 1824-1906), у (двоюродной тетки) Толстой (Александры Андреевны, 1817-1904). Дурного не делал, но и хорошего тоже. Скорее хорошее. Но видимо Стасов и Толстая, не помогли советами, и опять обращение к Богу: «Помоги бог не сглазить, а лучше. Ничего не думаю».

Не прибавил оптимизма Толстому и разговор с издателем газеты «Новое время» Александром Сергеем Сувориным, которому он, стараясь объяснить все, сказал: «Жить осталось мало, а сказать и сделать хочется еще очень много».

Из Петербурга Толстые выехали в 7 часов вечера 12 февраля и вместе же возвратились в Никольское, и главное, оба успокоенные.

Как особо отмечает Л.Д.Опульская («Материалы», стр.238): «В Софье Андреевне, к радости мужа, раскрылась отзывчивая, добрая душа, она «полюбила» Черткова и Бирюкова, о чем Толстой поспешил известить своих любимых друзей».

Но 16 февраля 1897 года, продолжая записи в дневнике, Толстой уже не так оптимистичен:

«Вернувшись третьего дня утром, заболел. Вчера было лучше…. Нынче уехала Соня после огорчившего ее разговора. Женщины не считают для себя обязательными и не могут двинуться вследствие требований разума. У них не натянут этот парус. Они идут на веслах без руля. Мне опять нездоровится и очень умиленно грустно…».

А в письме жене, в этот день, он напишет: «Как только ты уехала, да еще до того, как ты уехала, мне сделалось ужасно грустно, – грустно за то, что мы так огорчаем, друг друга, так не умеем говорить».

17 февраля 1897 года, в дневнике Толстого записано: «Нехорошо себя чувствую», и что он пытается писать об искусстве. Настроение ему поднимает приехавшая в Никольское дочь Татьяна: «Приехала Таня. Хорошая, ясная. Все высказал ей».

Когда на душе полегчало, вспомнил, о чем думал до Петербурга, в частности о том, «что для того, чтобы всегда было хорошо: всегда думать о других, в особенности, когда говоришь с кем», и в продолжение написанного ранее добавляет: «…Написал два письма Соне: вчера и нынче, послал…».

Далее из дневника Толстого узнаем, что и 20 февраля 1897 года, он опять не в духе:

«Все так же дурно себя чувствую…. Утром не заснул, потом, и не пытаясь работать, пошел ходить. Чрезвычайная слабость. Душой спокоен, только скучно, что не могу работать. Полон дом народа. Нынче получил письмо от Сони. Все это сблизило нас. И, кажется, я освободился вполне…».

21 февраля 1987года Толстой не работал, перечитал первую редакцию своей работы об искусстве, и отметил в дневнике - «не дурно».

Затем, чтобы, как-то развеять скуку, вызвался привезти, гостившей в Никольском молодой учительнице Н.М.Юшковой платье. Юшкова заказала себе платье у портнихи, которая жила в сторожке, в 6 верстах от Никольского, но в этот день, когда нужно было забрать платье, разыгралась сильная вьюга, но, не смотря на это, Толстой отправился за ним, и привез.

22 февраля 1997 года Толстой в письме к брату Сергею Николаевичу (1826-1904) говорит о своем самочувствии, следующее:

«…Я всю зиму эту не так здоров, как бы желал и как бывал прежде. Главное не работается, а, живя в этой безобразной жизни, одно успокоение – это уйти с головой на 4, 5 часов в день в свою работу, которую считаешь не бесполезной…».

22,23 и 24 февраля 1897 года, судя по дневнику Толстого здоровье сначала улучшается, «бодро» пишет об искусстве, но после обеда 23 февраля, опять раздражен тем, что «пропасть народа» а «серьезного разговора нет».

«Даже вчера, – вспоминает он, – от музыки было скучно». Надежда на любительский спектакль. Как дочь Татьяна и Михаил Адамович Олсуфьев сыграли в одноактной пьесе И.Л.Щеглова «Женская чепуха» – понравилось. «Очень хорошо сыграли», отмечает он после спектакля в своем дневнике и следом, что так же хорошо и то, что все сегодня «обошлось почти без изжоги».

В письме мужу от 22 февраля 1897 года Софья Андреевна посетовала, что не может приехать в Никольское, сменить дочь Татьяну, в переписке его статьи об искусстве, так как занята корректурами 10-го издания его «Сочинений», и при этом отметила: «Я знаю, что ты только тогда счастлив, когда тебе пишется. Очень жалею, что не буду переписывать твою статью, она меня очень заинтересовала».

24 февраля Толстой проснулся «вялый и после завтрака сразу заснул». До обеда и вечером гуляет, «успешно борется с изжогой», читает книгу французского искусствоведа Бенара «Эстетика Аристотеля». Считает, что «очень важно» упомянуть ее в своем трактате «об искусстве». Вспоминает, о чем думал все эти дни, в частности о том «отчего некоторым людям (моим хозяевам и их гостям) нельзя даже говорить про истину и добро, – так они далеки от нее? Это оттого, что они окружены толстым слоем соблазнов, что уж стали непроницаемы. Они не могут бороться с грехом, потому что из-за соблазнов не видят грех. В этом главная опасность и весь ужас соблазнов».

В Никольское приезжает сын Толстого Сергей (1863-1947), и Лев Николаевич, отмечая это событие в дневнике 1 марта 1897 года, пишет, что «приехавший Сережа сильно заболел жабой. Он мне очень жалок, и я только что хотел поговорить с ним, попытаться утешить и ободрить его».

Утром ему не пишется – снова «заснул». Но на прогулке утром и вечером ему «было очень приятно». Думал о смерти, об Адаме Васильевиче Олсуфьеве и о том, что есть средство для твердости и спокойствия.

Казалось бы, приятно думать о смерти может только сумасшедший, но тут совсем другое и не совсем такое страшное событие, как может показаться, если проследить за рассуждениями Толстого. Хотя мало вероятно, что он сам этому верит, когда записывает в дневнике: «то, что смерть теперь уже прямо представляется мне сменой: отставлением от прежней должности и приставлением к новой. Для прежней должности кажется, что я уже весь вышел и больше не гожусь».

Адам Васильевич Олсуфьев ему интересен, как тип для драмы – баловень судьбы, добродушный, чистый и любящий наслаждения человек. Думает о нем, как о «хорошем человеке и как о не могущем вместить в себе радикальные нравственные требования». При этом, возможно, сравнивает хозяина имения, с другим более именитым Адамом Васильевичем, словно примеряет на себе биографию последнего, как найденный в шкафу старый костюм, повязывая перед зеркалом, собственноручно сшитый галстук своих нравственных принципов. Статс-секретарь Екатерины II А.В.Олсуфьев (1721-1784), был также писателем, но при жизни не опубликовал своих произведений, кроме перевода немецкой комедии «Шесть блюд». И не смотря на это, за выполнение с успехом поручений императрицы в иностранных дворах и как знаток права, за разработку инструкций для губернаторов, был произведен ею в сенаторы, а как писатель, знаток истории и языков, особенно латинского, был назначен председателем театрального общества.

Вероятно, в связи с этим, припомнил, как в разговоре с ним Алексей Сергеевич Суворин (1834-1912), который посетил его в петербургском доме Адама Васильевича и Анны Михайловны Олсуфьевых 11 февраля 1897 года, предложил ему обратиться непосредственно к государю:

- Вам бы поехать к нему, вы бы его убедили.

- Если жену свою не убедишь, – ответил он тогда, – то государя уже подавно.

- Ну, жена другое дело, она слишком близка.

- А государь слишком далек, - возразил он Суворину, и теперь не сомневаясь, что его, если и выслушают, но не услышат.

Но видимо размышления об этих двух Адамах Васильевичах Олсуфьевых сильно утомили Толстого, переключиться было не на что, и все его мысли сразу же сосредоточилось на том, как в яснополянском доме Софья Андреевна «музицирует» с Танеевым. Чувствуя, что в нём закипает ревность, переходящая в бешенство, он делает глубокий вдох, заглатывает интерпретированную им из Евангелия христианскую заповедь «о непротивлении злу насилием» и пишет в дневнике для себя рецепт на средство сохраняющее его душевное спокойствие.

Разумеется, принимать его внутрь он не собирался, но по случаю мог посоветовать другим, посчитав, что «для твердости и спокойствия есть одно средство: любовь, любовь к врагам». То, что это средство на него не действует, говорит последующая запись: «Да вот мне задалась задача с особенной неожиданной стороны, и как плохо я сумел разрешить ее. Надо постараться».

Прекрасно понимая, что с этим он никогда не справится, Толстой опять обращается за помощью к Богу: «Помоги, отец».

2 марта 1897 года Толстой отмечает, кроме всего прочего, что в Никольском «мы здесь целый месяц», пора и честь знать, «завтра едем». На следующий день, уже в Москве, с огорчением отмечает: «Дома хорошо бы, да не дружно».

4 марта 1897 года Толстой ходил в Публичную библиотеку, так как накануне «запнулся на историческом ходе искусства» и взял там интересующие его книги. Проводив гостей, с грустью записывает в дневнике: «Теперь поздно, иду спать. Соня в концерте».

9 марта 1897 года сокрушается: «Батюшки сколько дней пропустил», ни строчки в дневнике за 4 дня. А 15 марта 1897 года даже не обращает внимания, что пропустил шесть дней, а только в дневнике отмечает, что «не дурно прожил. Вижу конец статьи об искусстве. Все тоже спокойствие». Понятно какое, если дальше пишет: «Благодарю бога» и подчеркивает: «Вечер. Иду в скучную гостиную».

Не трудно догадаться какой там интересный гость. Толстой спокоен и соблюдая приличия, вероятно, говорит: «Здравствуйте, господин Танеев, рад вас видеть, как всегда, продолжайте, какая чудесная музыка». Трудно вынести, когда ты, пуп русский земли здесь, а внимание переключено на какую-то ничтожную личность.

28 марта 1897 года Толстой навещает Антона Павловича Чехова, находившегося в клинике А.А.Остроумова из-за сильного легочного кровотечения, о чем тот упоминает в своей записной книжке: «Приходил ко мне Толстой Л.Н.; говорили о бессмертии…». Позднее Чехов шутил, что Толстой «ожидал найти его чуть ли не умирающим, и когда этого не оказалось, то даже как будто выразил на своем лице некоторое разочарование».

Подробнее А.П.Чехов рассказывает о приходе к нему Толстого в письмах из Мелихова журналисту Михаилу Осиповичу Меньшикову (1859-1917) и писателю Александру Ивановичу Эртелю (1855-1908).

Из письма М.О.Меньшикову от 16 апреля 1897 года мы узнаем: «…20 марта я поехал в Петербург, но на пути у меня началось кровохарканье, пришлось задержаться в Москве и лечь в клинику на две недели…. Нет худа без добра. В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым мы вели преинтересный разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии.

Он признает бессмертие в кантовском виде; полагает, что все мы (люди, животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цель которого для нас составляет тайну.

Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы, мое я – моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой, – такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю» (А.П.Чехов, ПСС, том 17, стр.63-64, Москва, 1949 г.).

А из письма А.И.Эртелю от 17 апреля 1897 года, которое дополняет предыдущее, узнаем:

«…Толстой пишет книжку об искусстве. Он был у меня в клинике и говорил, что повесть свою «Воскресение» он забросил, так как она ему не нравится, пишет же только об искусстве и прочел об искусстве 60 книг. Мысль у него не новая; ее на разные лады повторяли все умные старики во все века.