Константин Коханов: «Сплав по реке Чуня от Муторая до Байкита. Часть 4-1-4»

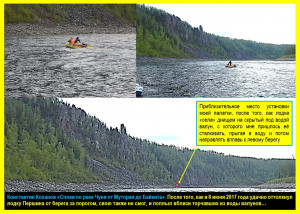

Часть 4-1-3 воспоминаний о сплаве по реке Чуня из «Дневника Константина Коханова 2017 года», заканчивалась до отплытия 8 июня 2017 года супругов Першиных от Большого порога в Байкит, примерно 120 км от устья реки Чуня. Казалось бы, все большие пороги на реке Чуня уже пройдены и ничего уже не могло помешать моему дальнейшему сплаву на вёслах до посёлка Байкит, но как оказалось на самом деле, я тогда рано радовался:

«…После того, как я за Большим Чунским порогом проводил Сергея Першина с женой Татьяной с двумя их собаками в Байкит, оттолкнув их лодку подальше от левого берега Чуни, занялся переноской к лодке, оставшихся выше порога, своих вещей. Хотя уже наступили сумерки, я всё-таки попутно продолжил фотографировать два последних каскада порога, прекрасно понимая, что качественных снимков всё равно не получится, но полного впечатления о пороге без фотографий, как не описывай его потом, лучше некачественных фотографий, не смог бы сделать даже Лев Толстой в соавторстве с Иваном Тургеневым…».

8 июня 2017 года (продолжение описания событий конца дня, сделанные только по памяти)

Далее в дневнике Константина Коханова до 10 июня 2017 года никаких записей нет и ему приходиться полагаться только на воспоминания о событиях в конце дня 8 июня 2017 года и затем на протяжении последующих двух дней, потому что впечатления от них остались у него в памяти навсегда и что-то в них перепутать или забыть какие-то в них существенные подробности просто невозможно:

Когда я перетаскал все свои вещи и всё туристическое снаряжение к лодке «Романтика-2», то особенно не старался загружая секции лодки, оптимально распределить его по весу на всей лодке, потому что предполагал проплыть на ней незначительное расстояние, до ближайшего подходящего относительно ровного места, на любом из берегов реки, где мне можно было бы установить палатку и переночевать.

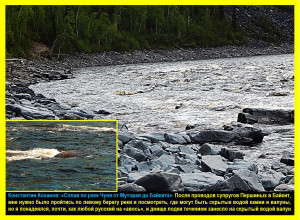

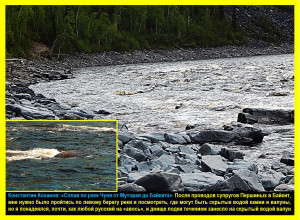

Оттолкнувшись веслом от берега, я стал отгребать лодку поближе к сливу порога, но не к самым его ещё большим, образующим пенистые гребни волнам, которые могли скрывать под собой большие камни и даже крупные валуны. Эта была моя самая большая ошибка, потому что русло реки делало поворот, но при этом левый берег не имел плавного очертания и состоял из небольших бухточек, образованных каменными осыпями, куда сразу же течением реки стало прижимать лодку.

Несмотря на то, что я интенсивно стоя на одном колене, двумя руками, налегая на одно весло, старался увеличить расстояние лодки от берега, это мало помогало и лодку несло течением почти у самого берега, где уже можно было легко разглядеть выступающие из воды, очертания, крупных камней. Но, когда мне, наконец, удалось немного развернуть лодку в сторону основного слива, её почти сразу занесло на скрытую водой поверхность крупного валуна. Лодку на валуне развернуло почти поперёк течения и в кормовую секцию, через щель между ней и фальшбортом, стала поступать вода, и чем выше задирался нос лодки, тем сильнее.

Я попробовал веслом сдвинуть лодку с валуна, но она даже не пошевелилась, насколько крепко села днищем на его поверхность и поэтому мной была сделаны попытка, откачивать воду из кормовой секции, при помощи самодельного ковша из полиэтиленовой бутылки, но вода прибывала быстрее, чем я успевал от неё избавляться.

После того, как кормовую секцию почти всю затопило, я не раздумывая прыгнул из лодки в воду и толкая её в транец, стал сталкивать с поверхности валуна. К моему удивлению, усилий много не потребовалось, и лодка быстро «сошла» с валуна и мне пришлось только держась за транец и при помощи ног в болотных сапогах, выравнивая её движение, искать подходящее место, чтобы причалить к берегу, где было бы поменьше крупных камней и было бы какое-либо подобие бухточки, без течения или с противотоком воды.

Первым делом, когда я вплавь приткнул лодку к левому берегу и, вылезая из воды, прижал её к нему правым бортом, сразу же, постарался там же и надёжно закрепить, в удобном и даже в сравнительно устойчивом положении, при помощи причального и кормового фалов. И только, когда мне удалось это сделать, на заваленном камнями берегу, обмотав фалами два крупных валуна, я приступил к полной разгрузке лодки.

Разгрузку лодки, разумеется начал с кормовой секции, к этому времени, больше чем на половину затопленной водой. Сначала вытащил на берег лежащие в ней большие водонепроницаемые гермомешки и лодочный мотор, с лежащими вместе с ними двумя сумками. И только затеи разгрузил и остальные секции лодки, вытащив на берег все китайские сумки с вещами, продуктами и походным снаряжением, но не сделал самого главного, даже не вспомнил о лодочных вёслах, где они могли тогда быть или куда их могло отнести течением реки, чтобы сразу же, ещё до разгрузки лодки, приступить к их поискам.

После разгрузки лодки пошёл искать пригодное для установки палатки место, что оказалось сделать нелегко. Пройдя метров двести, я ни одного хорошего или хотя бы относительно ровного места так и нашёл, поэтому решил ставить палатку примерно в 50 метрах от лодки, почти вплотную к скале, частично завалив все рытвины на каменной осыпи по направлению большей частью к реке, обрубив ветки с нескольких пробивавшихся там сквозь камни небольших, практически стелящихся по ним кустов, чтобы они не мешали натянуть тент моей палатки. Устанавливая палатку, вход в неё, я сориентировал в направлении Большого порога, точнее говоря в сторону, стоящей у берега реки, моей лодки «Романтика-2».

Перетаскивая к установленной палатке сумки с вещами и походным снаряжением, я обратил внимание, что мне не холодно, даже тепло, хотя, когда я вылез из реки, с температурой воды не многим выше + 10°C, не переодевался в сухую одежду и лишь опустил ботфорты сапог, чтобы из них вылилась вода, а потом не снимая сапог, просто сел на валун и поднял вверх ноги, и дождался, когда из сапог уже окончательно, она вытечет на землю. И только тогда я смог оценить преимущество надетого на голое тело термобелья по сравнению с обычным хлопчатобумажным, или даже с шерстяным спортивным костюмом.

1.

Первыми принёс к палатке сумки с вещами, которые меньше всего пострадали от воды, попавшей в лодку. Переоделся в сухую одежду и сменил болотные сапоги на обычные. Затем принёс сумки с газовыми баллончиками и с посудой, где вместе с ней всегда был сахар и чай, а также портативную газовую плитку. Сходил к реке и наполнил чайник водой. После на ровном месте рядом с палаткой установил газовую плитку, включил и поставил на неё чайник с водой.

Потом из куртки достал паспорт, который хотя был якобы в специальной водонепроницаемой упаковке, но промок также, как и куртка, не говоря уже о денежных купюрах, которые были без водонепроницаемой упаковки и рассованы по внутренним карманам куртки и по дополнительным, ниже основных, закрытых матерчатыми клапанами, карманам брюк.

Когда я положил паспорт, раскрытый на странице с фотографий, на покрытый плитками утеплителя пол палатки, и стал выкладывать с ним рядом денежные купюры, его остальные листы почти сразу начали сами раскрываться наподобие гармошки.

Заниматься сушкой паспорта и денежных купюр было некогда, и я, на случай дождя, стал заносить в палатку, из принесённых к ней китайских сумок, сухие вещи и расстелил в ней, вытащив из компрессионного мешка, спальный мешок.

9 июня 2017 года.

Сумка, в которой лежал фотоаппарат, дозиметр, эхолот, фонарь, компасы, карты, путевой дневник и литиевые батарейки, мне показалась сухой и поэтому я не стал её открывать, хотя, проверить в каком состоянии находится её содержимое, конечно, нужно было в первую очередь.

Вымокшие вещи разложил сушиться на камнях вокруг палатки, лодочный мотор на берегу рядом с лодкой накрыл клеёнкой, а сумки с продуктами с оставшимися вещами и туристическим снаряжением, в том числе со вторым спальником и гермомешком с четырёхместной палаткой и двумя шезлонгами, накрыл складным раскрытым туристическим столом.

2.

Когда я проснулся утром, через ткань палатки просвечивало солнце. Неожиданно по ткани, перед входом в палатку, промелькнула черная тень и раздался сильный грохот. Я сразу расстегнул молнию на входе в палатку и высунул голову наружу, но ничего, кроме чистого солнечного и голубого неба не увидел, а также, и на берегу, чего-то подозрительного, тоже. Застегнул на молнию вход в палатку и только я снова захотел влезть в спальный мешок, как снова промелькнула по ткани палатки перед её входом чёрная тень и снова раздался сильный грохот.

Пришлось снова расстегнуть молнию и теперь уже выйти из палатки наружу. Вход палатки был с видом изнутри на Большой Чунский порог, и я теперь, уже снаружи палатки, более внимательно осмотрел левый берег реки перед ним, но всё равно ничего на нём подозрительного не заметил. И это показалось мне очень странным, потому что я сам видел тень чего-то, что там с гротом, всё-таки падало, причём два раза подряд. Поэтому я, даже не завязывая шнурки на ботинках, решил сходить посмотреть, что там могло быть и заодно проверить состояние своей лодки.

И вот, когда я стоял около лодки, то услышал за спиной, как сверху, свалилось несколько маленьких камешков и только тогда догадался, что развалился один из возвышавшихся над берегом реки останцов или рухнули его части. Внимательно осмотрев камни на берегу, я легко обнаружил две свежие каменные осыпи, причём одну из них почти рядом с моей лодкой.

И только тогда я не понял, куда делась вся моя эйфория от увиденной мной красоты каменных обнажений, причудливых столбов, и многочисленных останцов, и всего увиденного мной каменного сказочного леса, особенно после того, как я вернулся к палатке и посмотрел, что над ней находится наверху. И мне уже стало не до того, чтобы сравнивать, на что похоже беспорядочное нагромождение выветренных на верхушках столбов горных пород, а впору задуматься, как бы ненароком сильно не чихнуть под ними и не оказаться погребённым под этими камнями, если они на меня рухнут.

Когда я возвращался от лодки к палатке, где-то на полпути к ней, у самого берега, заметил какой-то синий предмет, но подходить к нему не стал, но переобувшись в палатке, сменив ботинки на утеплённые сапоги, всё-таки решил посмотреть, что это такое. Оказывается, это было одно из моих вёсел прибило водой к берегу. И тут сразу в моей голове возник вопрос, а где тогда может быть моё второе весло.

Самое главное, я совсем не помнил, выбрасывал ли я из лодки вёсла на берег, а может, вообще, не думал этого делать, и они сразу после того, как я прыгнул вводу, сами следом за мной упали в воду, и поплыли, за мной и моей лодкой, вниз по реке. Поэтому снова вернулся к лодке и от неё пошёл пешком по левому берегу, почти у самой кромки воды, вниз по течению реки, но, пройдя около километра, весло так и не нашёл.

Поиски весла решил прекратить и проверить содержимое всех подмоченных водой сумок. Первой проверил сумку с приборами и фотоаппаратом, в которой сверху также лежал дневник моего путешествия по реке Чуня.

Хотя сумка казалось почти сухой, но всё в ней оказалось сильно подмоченным, особенно дневник, а фотоаппарат при включении с трудом выдвигал из корпуса объектив. После нескольких попыток включения и выключения фотоаппарата с удалением при этом с корпуса объектива влаги, фотоаппарат, просто перестал функционировать и его пришлось поставить на ближайший камень на просушку под солнечными лучами. Тоже самое пришлось сделать с дневником, у которого все страницы оказались влажными, а большая часть незаполненных текстом страниц, вообще, слиплось в единое целое.

После того, как я позавтракал, занялся просушкой паспорта, поочередно всех его страниц и денежных купюр, из них номиналом 5 тысяч рублей было на сумму 80 000 рублей и ещё мелочью, в основном купюрами по 100 рублей и по нескольку штук по 500 рублей, 50 рублей и 10 рублей, на общую сумму немногим больше 10000 рублей.

День был солнечный и тёплый, ничего не предвещало дождя и поэтому я, вытащил из палатки все вещи наружу и на полу палатки, устеленным соединёнными друг с другом плитками утеплителя «Тёплый пол», разложил аккуратно, все пятитысячные купюры, а всю денежную «мелочь» рассовал под тентом палатки, почти по всему её периметру.

Было, конечно, не плохо бы, сфотографировать, в таком виде пол палатки, но фотоаппарат не работал и образовавшееся на берегу реки Чуня «логово фальшивомонетчика», к сожалению, на память, запечатлеть не удалось.

Как в последствии выяснилось из всех приборов, которыми я пользовался, после попадания в них воды, в рабочем состоянии до конца моего сплава по реке Чуня, остались только навигатор, водонепроницаемые часы и ручной эхолот (который при работе с ним итак требовалось погружать в воду).

После того, как я перевернул для дальнейшей сушки, разложенные ещё вчера на камнях все намокшие вещи, я пошёл к Большому Чунского порогу, а затем, к тому месту пред ним, где вчера видел несколько валявшихся шестов. Затем выбрал по длине, диаметру и весу, как мне показалось, наиболее удобный для управления моей лодкой сосновый шест.

Вернувшись затем к палатке, обмотал виниловой изоляционной лентой конец этого шеста, имевший меньший диаметр, для того, чтобы не натирать руки об неровности ствола сосны, который уже использовался рыбаками, как шест при подъёме лодок вверх по главному сливу Большого Чунского порога.

Но всё-таки я ещё не потерял надежды найти второе весло и решил снова пройтись по левому берегу реки, но уже в два три раза дальше, чем в первый раз. К сожалению, ни паспорт, ни дневник и даже пятитысячные купюры ещё не просохли, и чтобы не искушать видом денег, каких-нибудь рыбаков или туристов, которые в моё отсутствие, могли спуститься с порога, мне пришлось денежные купюры засунуть между плитками утеплителя, положив их друг на друга и прикрыть сверху спальным мешком, под который я также засунул паспорт и свой дневник-еженедельник.

После этого я застегнул на молнию вход в палатку и, «вооружённый до зубов» двумя газовыми аэрозольными пистолетами и топором, пошёл вниз по течению реки Чуня искать своё второе весло.

Прошёл более трёх километров, но вместо весла увидел только на противоположном правом берегу реки рыбака, который над чем-то там суетился и ему было некогда смотреть на реку и тем более на противоположный берег, где можно было скорее увидеть медведя, чем человека без оружия и собак.

Пришлось снова, не найдя весла, возвращаться назад к своей палатке. Когда пришёл, расстегнул молнию на входе в палатку, достал из-под спальника этажерку из плиток утеплителя, с пятитысячными купюрами между ними, паспорт и свой дневник. Плитки утеплителя перевернул купюрами наружу, паспорт раскрыл на другой странице, а дневник вынес из палатки наружу, раскрытым почти на середине, и положил сушиться на ближайшем камне, непосредственно под солнечными лучами. Следует отметить что хуже всего просыхали страницы дневника, которые приходилось отделять аккуратно, по одной, друг от друга, чтобы они не порвались, особенно те, которые были заполнены рукописным текстом.

Высохшие вещи, сортируя по полным комплектам одежды, я стал постепенно укладывать в пластиковые магазинные продуктовые пакеты и затем размещать их в разных больших, плетёных, клетчатых, китайских, «челночных» сумках из полипропилена.

К вечеру паспорт и денежные купюры просохли, как и первые и последние страницы дневника, но были ещё малопригодны для записей впечатлений от событий последних двух дней.

Вернулся к записям в дневнике только утром 10 июня 2017 года и первым делам закончил описывать свои впечатления после того, как искупался в реке 8 июня 2017 года. Следует отметить, что записи в дневнике приходилось делать там, где бумага окончательно высохла, а не там, где я заканчивал писать накануне, и нередко приходилось делать короткие заметки поверх страниц, с записями, сделанными даже неделю назад.

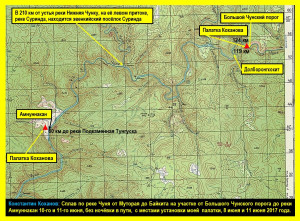

Отплыл от вынужденной стоянки ниже Большого Чунского порога, с двумя ночёвками 8 и 9 июня 2017 года, только в 20-22 КВ 10 июня 2017 года. Трудно в это поверить, но погрузка моей лодки перед отплытием, заняла больше 4-х часов. В 16-10 МВ появилась из-за поворота реки моторная лодка, но сидевшие в ней рыбаки, как только увидели меня, сразу повернули назад. Подобному поведению рыбаков с 1984 года, на реках Восточной Сибири, я уже не удивлялся.

В 20-54 КВ по правому берегу, не обращая на меня внимания, «пасся» медведь. В 21-25, но уже на левом берегу «пасся» второй медведь, который сначала, увидев меня, побежал по кустам вдоль берега, а затем «рванул» в тайгу.

В 21-38 КВ прошёл порог.

Дальше ничего интересного не отметил, даже не заметил, как день 10 июня 2017 года, плавно перешёл в другой день – 11 июня 2017 года.

Правда, проплывал я мимо не менее красивых мест со скальными образованиями, как и перед Большим Чунским порогом, но уже запечатлеть их не было возможности, так как фотоаппарат не работал, поэтому всю ночь грёб, к сожалению, только одним веслом, как будто плыл не в лодке, а на байдарке, но все же плыл быстрее, чем ранее на двух вёслах, даже на широких плёсах, потому что ночью не было встречного ветра. А на шиверах скорость лодки даже заметно увеличивалась, так как там мне помогало там, уже быстрое течение самой реки.

Я знал, что в устьях рек Верхняя Чунку и Нижняя Чунку, есть зимовья и разумеется пристал бы там к берегу, но с реки этих зимовий не заметил, к тому же, именно там, и течение было заметно быстрее, и приходилось больше смотреть на реку, чтобы снова не налететь на скрытый под водой валун, чем на то, что находится на берегах.

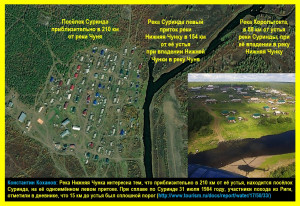

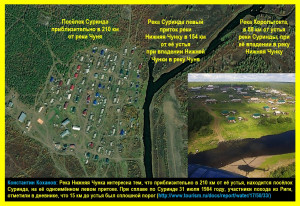

По крайней мере, я надеялся, что зимовьё около устья реки Нижняя Чунка, я точно увижу, так как в верховьях этой реки, правда далеко, в 210 км, выше устья, на её левом притоке, реке Суринде, находится большой эвенкийский посёлок «Суринда», в котором, в 2017 году проживало 412 человек, в то время, как в двух посёлках на самой реке Чуня – в Стрелке Чуне и в Муторае, соответственно проживало 183 и 92 человека или всего 275 человек.

3.

Моя палатка за Большим Чунским порогом была примерна в 124 км от Подкаменной Тунгуски (или от устья реки Чуня), устье Верхней Чунку было в 113 км (от устья Чуни), а устье Нижней Чунку в 82 км (от устья Чуни), но 42 км до устья Нижняя Чунку от большого порога, я проплыл, всё-таки достаточно быстро.

11 июня 2017 года.

Только, совсем некстати, вскоре начался дождь.

Решил плыть под дождём до первого зимовья, но через два часа так стемнело, что разглядывать зимовья на берегах реки стало невозможно. А дождь не только не хотел заканчиваться, но даже кратковременно превращался в ливень и продолжался до самого рассвета.

Когда же дождь закончился и через облака пробилось солнце, поднялся сильный встречный ветер и реку сразу же заштормило, начали подниматься большие волны, как на средних порогах, с пенящимися над ними гребнями.

Течение уже не помогало лодке плыть вперёд, а словно остановилось совсем и мало того, лодку вскоре стало относить ветром назад, заставляя плыть её против течения или прижимать к берегу. И то, что я интенсивно работал одним веслом, управляя лодкой, как байдаркой, это мало помогало, и создавалось впечатление, что со стороны это всё выглядит, только, как бесполезная трата, приложенных на борьбу с ветром сил, доведённых почти до полного истощения, от нахождения длительное время, на пределе, всех моих возможностей.

В 3-00 КВ проплыл мимо двух моторных лодок со стороны правого берега. Зимовья с реки не разглядел. Хотел причалить к берегу, но из тайги выбежали две собаки, хотя, увидев мою лодку, при этом, не залаяли. Люди, скорее всего, ещё спали, решил их не будить и поплыл дальше.

Когда же я на правом берегу увидел лодку, а её выше большую пластиковую бочку, на крышку которой лилась, точнее, как водопад, падала вода из ручья, то сразу понял, что выше, на горе, находится зимовьё и поэтому решил к нему подняться, поговорить с рыбаками, о дальнейшем своём маршруте.

До зимовья пришлось идти метров сто в гору. Правда зимовьё, стоящее в окружение гари, больше походило на жилой дом, даже с наличниками на окнах. Зная, что в зимовье находятся люди, я сначала постучался в дверь, и потом только её открыл.

В зимовье было шесть человек, подвое человек спали на нарах, а двое на полу. Для разговора с пола поднялся только один человек. Чтобы не будить остальных, предложил ему. Поговорить снаружи, за дверью зимовья. Сначала я поинтересовался у рыбака, все ли так зимовья до Байкита также спрятаны в тайги, что их с реки совсем нельзя разглядеть?

Рыбак сказал, что, например, два зимовья в 5 км и в 10 км отсюда, даже хорошо видны по обеим сторонам реки, но я не стал уточнять, какое из них находится на каком точно берегу, потому что понял, что даже до ближайшего из них, при таком встречном ветре, я сегодня вряд ли уже доплыву и мне всё равно придётся где-нибудь, для отдыха, поставить палатку.

Подарив парню свою визитку на память, я вернулся к своей лодке. Впереди был прямой, штормящий до поворота участок реки, причём встречный ветер с такой силой давил на байдарочную лопасть весла, что его рукоятка прокручивалось в моих ладонях, превращая лопату весла в парус, который начинал гнать лодку не вперёд, а назад.

Когда я проплыл всё-таки метров пятьсот, меня догнала лодка с двумя парнями и женщиной, которые предложили меня отбуксировать на середину реки, но я отказался, потому что прекрасно понимал, что уж там мне точно не справиться со встречным ветром.

Но, чтобы не обижать своим отказом плыть на середину реки парней, я сказал им, что хочу, как красноармеец Сухов, лучше помучиться при помощи весла с шестом у берега, а не сразу загнуться, надорвавшись от гребли, при встречном ветре, на середине реки.

Учитывая, что парни никак не отреагировали на мою шутку из фильма «Белое солнце пустыни», я понял, что этот фильм они просто не смотрели, хотя может быть им просто стало скучно досматривать этот фильм до конца.

После разговора с парнями в лодке, меня начало прижимать ветром к правому берегу и управлять лодкой теперь приходилось только с помощью шеста. Промучившись так ещё с полчаса, я, наконец, почти у самого поворота реки, пристал к правому берегу, за устьем небольшой речки, где решил поставить палатку и, уже не в зимовье, а в ней, как следует отдохнуть.

Лодку завёл в устье речки и начал сдуру разгружать её, не выходя из лодки, причём две маленькие сумки поставил у кромки берега, на не совсем ровное место, в результате одна из сумок свалилась с берега в реку и как назло та, в которой находился мой многострадальный дневник, фотоаппарат, телефон, дозиметр, тонометр и фонарь со встроенным генератором для зарядки его батареи. Они к тому времени итак толком не просохли, но теперь мне уже стало понятно, что после второго купания в реке, вообще, электроника в них больше работать не будет, так, впрочем, и оказалось на самом деле.

Выбранное для палатки место, оказалось очень удачным, с одной стороны от ветра её защищала размытая, как стена, часть крутого берега, а со стороны реки большой густой куст, правда для того, чтобы натянуть тент, пришлось отрубить от него несколько веток.

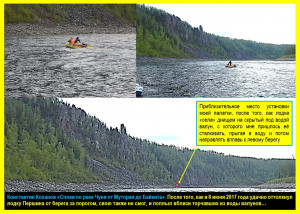

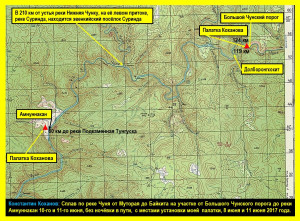

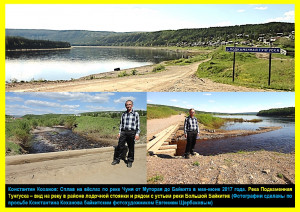

Определил по навигатору «Магеллан» координаты своей палатки: 61,66725°; 97,23631° справа от устья реки Амуннакан, на правом берегу реки Чуня. До устья реки Чуня, со стороны правого берега Подкаменной Тунгуски мне оставалось плыть около 60 км.

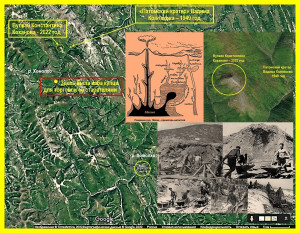

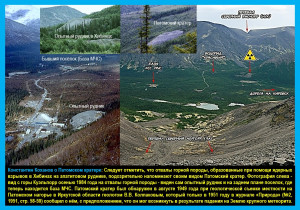

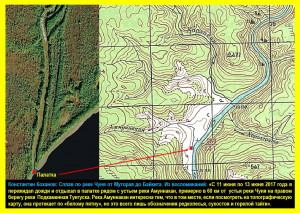

Сплав по реке Чуня от Муторая до Байкита на участке от Большого Чунского порога до реки Амнуннакан 10-го и 11-го июня, без ночёвки в пути, с местами установки моей палатки, 8 июня и 11 июня 2017 года:

4.

Для справки:

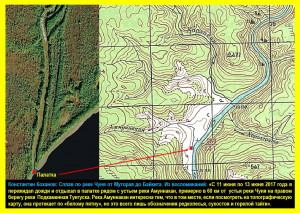

«С 11 июня по 13 июня 2017 года я пережидал дожди и отдыхал в палатке рядом с устьем реки Амуннакан, примерно в 60 км от устья реки Чуня на правом берегу реки Подкаменная Тунгуска. Река Амуннакан интересна тем, что в том месте, если посмотреть на топографическую карту, она протекает по «белому пятну», но это всего лишь обозначения редколесья, сухостоя и горелой тайги»:

5.

Затем пришлось быстро забрасывать вещи в палатку, потому что погода явно стала настраиваться на дождь, который уже начинал моросить. Особо есть не хотелось. На газовой плитке вскипятил в чайнике воду и в нём же заварил чай. Выпил кружку чая с галетами, положив между ними кусочки голландского плавленого сыра ассорти «Президент».

Сначала просто решил прилечь отдохнуть, но как-то сразу задремал и крепко заснул. Проснулся от голосов за палаткой: «Здравствуйте, С Вами можно поговорить?»

Вылез из палатки и увидел перед входом в неё двух мужчин в полукоммуфляжном одеянии, на одном их которых была надета шапка с оттопыренными в разные стороны «ушами».

«Какой у Вас экзотический вид», – сделал я комплимент мужчинам и получил такой же доброжелательный ответ, – «Да и у Вас тоже, не хуже.

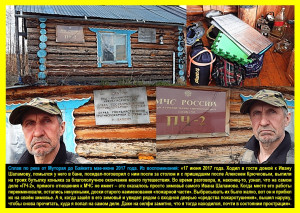

Один из мужчин, работал в пожарной части, в той самой «ПЧ-2», где был её «пост» пост напротив устья реки Янгото.

Мужчины поинтересовались, не видел ли я здесь поблизости поставленных сетей, или рыбаков, которые здесь ставили сети. Оказывается, у них ночью кто-то украл (снял) пару сетей. На заданные мне вопросы, я ничего существенного сказать им не мог, лишь только отметил, что до меня здесь не на продолжительное время останавливались двое парней и женщина, которые затем поплыли вниз по реке на своей моторной лодке, но только никаких сетей не ставили и сетей не проверяли, а скорее всего снимали какаю-то поставленную ими снасть, донку или перемёт, а что именно, понять издали было невозможно.

Потом пожарник поинтересовался, – видел ли я, проплывая по реке, две лодки, стоящие у берега. Я сказал, что видел не только две лодки, но и выбежавших к ним из тайги двух собак. Да ещё после этих лодок, видел ещё одну лодку на этом же правом берегу и бочку, вероятно с рыбой, на которую сверху текла с горы вода из ручья, даже причалил там и сходил к зимовью, поговорить с рыбаками, чтобы уточнить, все ли здесь байкитские зимовья «спрятаны» в тайге?

Это там, где четверо рыбаков? – уточнил пожарник, но я ответил, что в зимовье было на самом деле шесть мужчин. Товарищ пожарника во время моего рассказа о зимовьях, при этом отметил, что почти напротив этого места, на противоположном берегу, есть зимовьё, правда с реки его тоже не видно. Неудивительно, что и я его тоже не заметил.

Пожарник поинтересовался, есть ли у меня знакомые в Байките, и, узнав, что у меня в селе их нет, предложил оставить мою лодку у него, добавив, что у него большой двор и места для лодки хватит.

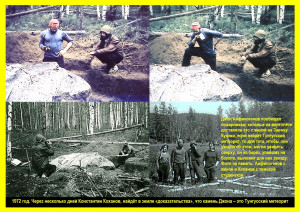

Я тоже поинтересовался у него, – слышал ли он что-нибудь о Викторе Григорьевиче Коненкине, убитым, приблизительно в 1967 году, в Байките.

Пожарник о нём ничего не слышал. Пришлось «вкратце», минут за десять-пятнадцать, рассказать и о нём, и о себе, и о Тунгусском метеорите. Затем подарил на память мужчинам свои визитки, а пожарнику ещё значок «Космические Юра и Нюра ищут Тунгусский метеорит», а также показал ему фотографию дочери Иры, стоящей между американским астронавтом Фишером и российским космонавтом Юрчихиным, со специально изготовленными (кукольником Н. А. Охливанкиной) персонажами мультфильма, которые моя дочь придумала (создала, как художник их образы, приняла участие в их анимации и в озвучке) для детей дошкольного возраста, снятого телестудией «Роскосмоса.

6.

Теперь мультяшные персонажи моей дочери, – попробовал я объяснить пожарнику, который явно из моего рассказа ничего не понял, – как индикаторы невесомости, находятся в космосе, а, изображённые на значках, путешествуют со мной в лодке по реке Чуня и, как написано на значке: «Юра и Нюра ищут Тунгусский метеорит» …

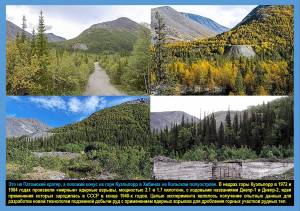

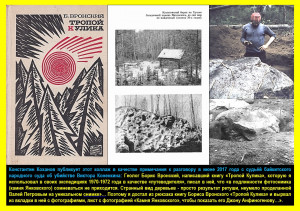

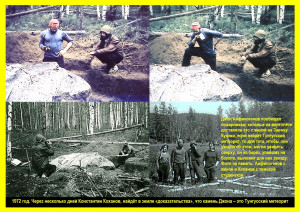

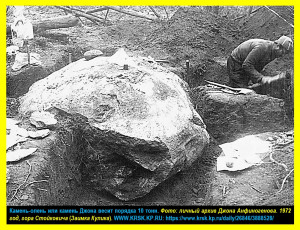

Имеет смысл сделать небольшую справку о причинах побудивших Константина Коханова осуществить «Сплав по реке Чуня от Муторая до Байкита в мае-июне 2017 года»:

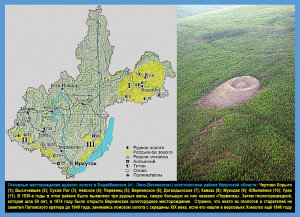

Главное, что нужно отметить по поводу этого мероприятия в 2017 году, это то, что оно Константином Кохановым, вообще, не планировалось. Его главной целью было закончить рекогносцировочные экспедиции по поиску мест предполагаемого падения Тунгусского метеорита, в междуречье реки Кимчу и реки Муторай, а конкретно, связанную с пешим выходом с реки Муторай на левый приток реки Кимчу реку Кимчукан с возвращением тем же путём обратно на реку Муторай и в одноимённый посёлок. По независящим от Константина Коханова причинам от этого плана пришлось отказаться, ввиду отсутствия в Муторае, никого из желающих, даже просто отбуксировать его с лодкой до выбранного им места начала этой рекогносцировочной экспедиции. 23 мая 2017 года, уже сплавляясь по реке Чуня, Константин Коханов определил координаты одного из зимовий, в котором решил переночевать (61,73180; 100,01298) и затем, перебирая содержимое репортёрского трансформера (сумки-рюкзака), он достал из пакета, взятые им сувениры для жителей Ванавары и Муторая – памятные значки его рекогносцировочной экспедиции «Тунгусский метеорит» и, поставив их в ряд на подоконнике зимовья, сфотографировал на память. Главным из всех сувениров был значок «Космические Юра и Нюра ищут Тунгусский метеорит»:

7.

Правда, говоря о том, что пожарник мог меня не понять, я и в отношении себя, не смог понять пожарника, когда он сказал, что меня думали, что встретят в Байките 16 июня 2017 года, тогда, кто и зачем? Если он имел ввиду себя, то должен был бы сказать в единственном числе, что это он меня думает встретить в Байките, но тогда, почему так поздно, как будто я иду до Байкита пешком.

К тому же он поинтересовался сколько дней я плыл от Большого порога до устья Амуннакана, и когда узнал, что один день, если не считать ночь, то удивился, как и теперь пришлось удивиться мне, – почему путь в лодке по реке, равный около 65 км до Байкита у меня займёт целых 4 дня. Думая, что я просто ослышался, поэтому переспрашивать пожарника не стал.

Пожарник, Крючков Алексей Петрович, перед отплытием с другом в Байкит, оставил мне номера своих байкитских телефонов – домашний и местный служебный в пожарной части «ПЧ-134».

После отплытия рыбаков из Байкита, немного разобрал вещи в палатке, вынул из телефона SIM-карту и аккумулятор. Внутри палатки постелил утеплитель «тёплый пол», по площади такой же, какой уже был под дном палатки. Залез в спальный мешок и только задремал, как пошёл, (скорее начал лить, как из ведра), дождь. Дождь, кажется шёл всю ночь и видимо не зря я хорошо натянул тент палатки, и она меня не подвела, всё-таки её производителем был сам Трамп, который стал теперь Президентом США.

12 июня 2017 года

Проснулся в 7-00 Кв. Температура в палатке +12°C. Принял лекарства от для понижения давления. Ночью снился сериал с сюжетом мелодрамы, в котором, судя по своему положению в палатке, явно принимал очень активное участие, потому что, если ложился спать ногами к выходу из палатки, то проснулся поперёк выхода. От этого, похожим на современную жизнь сновидения о том, чем заканчивается эта сама жизнь и как люди ведут себя в её конце и уходят из неё без сожаления, даже с некоторым юмором, скорее похожим на человеческую грусть, когда проснулся, осталось ощущение, что жизнь всё-таки прошла хорошо и рядом был кто-то, кто тебя по-настоящему любил…

Когда описывал в дневнике, впечатления от сна, в 7-54 КВ заморосил дождь и шёл он с небольшими перерывами в течение всего дня, я только иногда отмечал в дневнике время и температуру воздуха: в 11-41 «опять пошёл дождь», 17-20 КВ «снова дождь», в 18-15 КВ «в палатке +15° C, то идёт, а то просто моросит дождь», напрягаю память вспоминаю и записываю в дневник свои старые песни, В 19-10 и в 19-40 КВ проглядывала сквозь дыры в свинцовых тучах солнце, но освещало, к сожалению, лишь левый берег реки, а не мою палатку, стоящую на правом берегу.

В 21-40 КВ, по крайней мере, точно определился, где я сейчас нахожусь по навигатору «Магеллан» и по 10 км карте Красноярского края, даже нашёл речку, около устье которой, стоит моя палатка. Даже прикинул расстояния – до левого большого притока Чуни реки Тычаны – 20-25 км, до Байкита, как и предполагал, около 70 км и приблизительно в 22-00 – лёг спать.

13 июня 2017 года.

Проснулся в 3-00 КВ. В палатке +6,5° C. Расстегнул молнию на спальном мешке и, откинув его в сторону, сразу почувствовал прохладу и дискомфорт. Пришлось надевать куртку и только после сделать эту запись.

В 3-17 КВ вышел из палатки. Снаружи был сильный туман. Видимость в сторону реки Чуни 20 метров, в сторону долины речки (Амуннакан) – 40 метров. В сторону реки Чуня видимость оценил по течению воды в шивере, визуально, по хорошо заметной на ней ряби.

Когда влезал обратно в палатку, сделал глубокий выдох и увидел шедший изо рта пар.

В 3-35 КВ подогрел на газовой плитке заваренный в чайнике чай и выпил целую кружку с галетами.

После выпитого чая, в 3-40 КВ, снова забрался в спальный мешок, хотя подумал, что уже вряд ли усну – 5 часов сна в палатке вполне достаточно для полноценного отдыха.

Всё-таки заснул. Проснулся в 5-20 КВ. Температура в палатке +9,5° C. Выглянул из палатки наружу – туман ещё не рассеялся. Вспомнил, что сквозь сон слышал, как начался и кратковременно прошёл дождь.

Опять забрался в спальный мешок. Поудобнее лёг и опять заснул. Проснулся в 9-30 КВ. Температура в палатке +19° C. Даже через тент палатки было видно, что светило солнце. Вылез из палатки наружу.

В 9-40 КВ со стороны левого берега (вдоль его) прошла моторная лодка. В 11-00 КВ ходил к реке с чайником за водой и убедился, что вода в реке Чуня, после дождя, поднялась на 20-25 см.

Когда позавчера, я причалил в лодке к берегу в этом месте, там, почти у самой кромки воды, был вбит в землю кол, к которому явно привязывали какую-то рыболовную снасть – перемёт или сеть. Высота этого кола над землёй была 15-20 см, а теперь он был от берега на расстоянии более метра и над ним был слой воды высотой не менее 5 см.

Когда я разобрал палатку и все принесённые в неё вещи погрузил в лодку, в 13-30 вверх по Чуне прошла вдоль левого берега, вторая за этот день, моторная лодка. К моему отплытию в 14-50 КВ от устья реки (Амуннакан), вода в реке Чуня поднялась ещё не менее чем на 5 см, это было заметно по узлу фала на кусте, к которому была привязана моя лодка, к этому времени уже, оказавшемся под водой.

В 15-20КВ меня обогнала моторная лодка с рыбаком в красной куртке, в 15-25 КВ со стороны правого берега увидел ледники с двумя шумными ручьями на расстоянии друг от друга где-то около 100 метров.

В 15-35 КВ прошёл плёс с разводами, напоминающими большие водовороты и с множеством маленьких водоворотиков.

Там, где были большие водовороты, я в двух местах направлял в них лодку, и при помощи эхолота измерил глубину реки и перед водоворотами (6,7 метра и 6,4 метра), и в середине самых сильных водоворотов (3,5 метра и 3,7 метра), определив, что перепад глубин в измеренных мной «точках», отличался почти в два раза. Поэтому не трудно было догадаться, что рельеф дна, скрытый под водой шивер (с большими скальными образованиями, а также с валунами и камнями, которые к концу лета будут торчать из воды) и был причиной образования этих водоворотов, как и больших пузырей после устья реки Панонгна, в каньоне со «сказочным каменным лесом».

В 17-30 КВ проплыл мимо нежилого посёлка «Тычаны» и устье одноимённой реки. В самих «Тычанах» я смог разглядеть с реки только сарай и вдали от него, стоящее вроде бы там зимовьё. На то, что там оно есть указывала, стоящая в 100-150 метрах от устья реки Тычаны, пустая моторная лодка.

В 19-40 КВ проплыл устье реки Чуняткан и после него шиверу, затем, в 20-15 КВ прошёл и вторую, но на этот раз, бурную шиверу. В 23-40 я причалил лодку на левом берегу, так как уже стемнело и ориентироваться на реке стало затруднительно, решил там сделать остановку до рассвета и поужинать. Координаты стоянки на Чуне приблизительно в 30 км от Байкита: 61,61351°, 96,66982°.

14 июня 2017 года.

На берегу на газовой плитке вскипятил воду в чайнике. Кипятком залил «Доширак», предварительно положив сверху открытого лотка с лапшой, полбанки говяжьей тушёнки. (Тоже самое я делал выкладывая на сковороду рис или гречку, даже если на в банках с кашами, было указано, что они с мясом).

Пока приготавливался «Доширак», долил воды в чайник, снова поставил его на газовую плитку, и когда вода в чайнике закипела, заварил в нём чай.

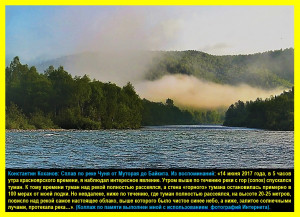

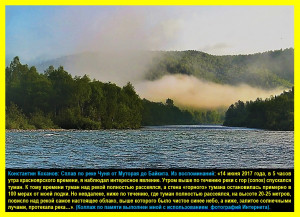

Во время чаепития понемногу стало рассветать и над серединой реки, на высоте около 2-х метров начал стелиться туман, а противоположный правый берег, у кромки воды оказался к этому времени полностью размытым уже этим же, опустившимся на него, туманом.

В 3-00 КВ температура воздуха +5° C. В 4-10 КВ диск солнца показался над тайгой со стороны правого берега.

В 5-00 КВ наблюдал интересное явление. Утром выше по течению реки с гор (сопок) спускался туман. К тому времени туман над рекой полностью рассеялся, а стена «горного» тумана остановилась примерно в 100 мерах от моей лодки.

За переднем фронтом тумана видимость была «0» и на солнце сквозь этот туман можно было смотреть не щурясь. Туман даже не белый, а какого-то бело-серого, грязноватого цвета. Солнечный диск уже, как Луна, постепенно скрывается в толще тумана.

Я поднялся по крутому берегу вверх примерно на 25 метров, посмотреть скроет ли туман при такой высокой плотности, стоящую у берега мою лодку, но в 5-40 КВ стена тумана начала рассеиваться.

В 5-47 КВ сквозь туман пробилось солнце и стало можно рассмотреть очертания противоположного берега, а всего лишь через минуту, в 5-48 КВ, на нём уже можно было разглядеть крупные детали (валуны и поваленные деревья). Вниз по течению реки туман стал перемещаться в сторону правого берега, а вверх по течению реки, на расстоянии от меня около двухсот метров, он ещё скрывал всё русло реки, хотя солнце было уже выше тумана, который и там тоже распространялся в сторону правого берега.

Но невдалеке, ниже по течению, где туман полностью рассеялся, на высоте 20-25 метров повисло над рекой самое настоящее облако, выше которого было чистое синее небо, а ниже, залитое солнечными лучами, протекала река. Мне даже показалось, что моя стоящая у левого берега реки лодка, разорвала это облако на две части.

В 6-13 КВ туман снова начал надвигаться на лодку, поэтому, чтобы не плыть в тумане, пришлось быстро отчаливать и проплыть под висевшим над рекой облаком.

В 6-24 КВ облако было уже за спиной и, судя по деревьям по берегам реки, висело над рекой на высоте около 30-ти метров и там же над серединой реки разорвалось на две части, одна из которых стала надвигаться на левый берег, а другая часть поплыла в сторону правого берега и между частями разорванного облака, образовался большой просвет.

Некоторые подробности необычного явления природы:

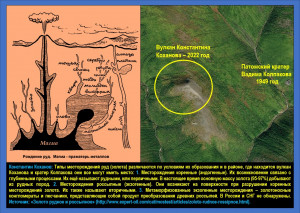

«14 июня 2017 года, в 5 часов утра красноярского времени, я наблюдал интересное явление. Утром выше по течению реки с гор (сопок) спускался туман. К тому времени туман над рекой полностью рассеялся, а стена «горного» тумана остановилась примерно в 100 мерах от моей лодки. Но невдалеке, ниже по течению, где туман полностью рассеялся, на высоте 20-25 метров, повисло над рекой самое настоящее облако, выше которого было чистое синее небо, а ниже, залитое солнечными лучами, протекала река…». (Коллаж по памяти выполнен Константином Кохановым с использованием фотографий Интернета).

8.

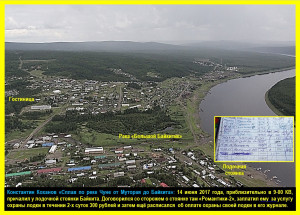

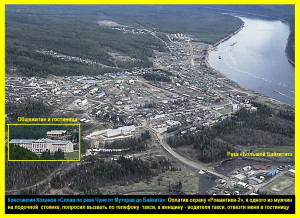

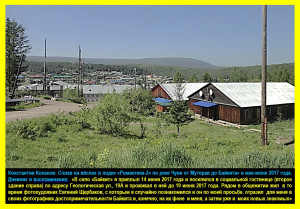

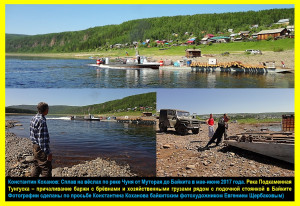

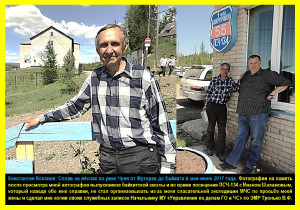

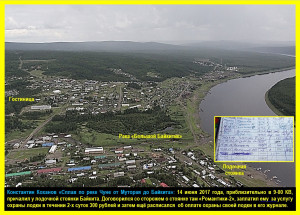

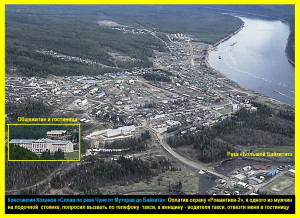

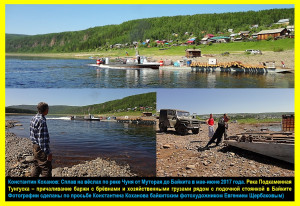

В 7-47 КВ доплыл до устья реки Чуня на правом берегу реки Подкаменная Тунгуска. Больше часа грёб вдоль правого берега Подкаменной Тунгуски до Байкита, и уже там не сразу понял, где находится лодочная станция, так как в нескольких местах были причалены у берега небольшие грузовые суда и баржи. Так как рядом с ними моторных лодок не было, я проплыл мимо стоянок этих судов и приблизительно в 9-00, наконец, доплыл до ещё не оборудованной, но уже охраняемой лодочной стоянки на окраине Байкита и причалил рядом с лодками, приблизительно в 20 метрах от сарая или балка, в котором находился сторож.

Закрепив лодку на берегу, пошёл договариваться со сторожем о стоянке у него моей «Романтики-2». Никаких с этим проблем у меня не было – нужно было только заплатить за охрану лодки 150 рублей в сутки. Заплатил за двое суток 300 рублей.

9.

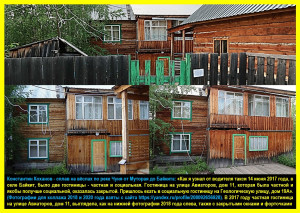

Потом при помощи знакомого сторожа вызвал на лодочную стоянки такси. Таксистом оказалась женщина, с которой я поделился своими планами – сначала съездить в ближайший магазин, где можно было бы купить сотовый телефон и второе доехать потом до гостиницы, и как я узнал от неё, их в селе было две – частная и социальная. Поэтому женщину-водителя такси, попросил после магазина, отвезти меня в гостиницу, которая была в Байките получше, разумеется частная, к тому же с баней.

Сотовый телефон купил в магазине «Искра», а вот гостиница, которая была частной и якобы получше социальной, оказалась закрытой.

10.

Пришлось ехать в социальную гостиницу, где я сразу оплатил проживание в двухместном номере за двое суток. Потом хотел поехать в аэропорт покупать билеты на самолёт, но в гостинице мне сказали, что билетная касса есть в селе, недалеко от гостиницы, к тому же там можно купить билет не только до Красноярска, но даже до Новосибирска, на рейс, который бывает по пятницам.

11.

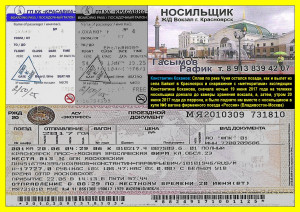

В билетной кассе сказали, что в Новосибирск есть только билеты на следующую пятницу. Ближайшем рейсом оказался только рейс на Красноярск и то только на понедельник 19.06.2017 года. Пришлось брать билет на Красноярск на эту дату и задекларировать дополнительный груз на 50 кг (больше груза на одного человека брать было нельзя).

В уме прикинул, что если выкинуть некоторые камни и что-то ещё взятое из Муторая, из привезённых туда из Стрелки Чуни и Ванавары предметов, в том числе печатных материалов, газет, книг и выброшенных из снесённых домов на месте месторождения по добыче исландского шпата «Железная гора» проектов разработки месторождений экспедиции «Шпат», как там, так и в других местах, то, скорее всего, подумал уложусь в норму задекларированного мной груза.

Проблемы начались только с новым телефоном, в который я вставил две SIM-карты из моего московского телефона, который у меня перестал функционировать, после того, как в него попала вода. Так как на одной из сим-карт оказался долг 290 рублей, хотя на другой ещё оставалось 860 рублей, я получал только сообщения о невозможности соединения, сразу по двум номерам.

Пришлось снова идти в магазин «Искра» и купить SIM-карту сотового оператора МТС. И уже только тогда я дозвонился до Москвы и поговорил с женой, от которой выслушал немало упрёков в свой адрес и узнал, что она с дочерью настолько переволновались, что стали меня разыскивать, сначала дозвонившись до Муторая, где им просто нагрубили, а потом до байкитского МЧС.

Только после разговора с женой, я понял, кто меня ждал в Байките и пожарник, с которым я говорил на устье реки Амуннакан, об этом знал и даже назвал дату, когда там меня сотрудники МЧС ожидали увидеть.

Закончив разговаривать по телефону с женой, я пошёл на лодочную станцию, чтобы забрать из лодки в гостиницу, оставшиеся у меня в ней продукты. А осталось их не так уж и мало: 6 банок тушёнки, 15 банок гречневой и рисовой каши, 1 банка сайры, круглая коробка с треугольными, завёрнутыми в фольгу, кусочками плавленого голландского сыра «Президент», два лотка лапши «Доширак», 3 пластмассовых стаканчика картофельного «Ролтона», пачка чая, пачка сахара, около килограмма галет и даже плитка казахстанского пористого горького шоколада.

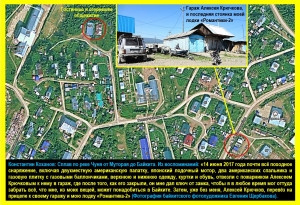

Когда я перекладывал на лодочной стоянке в две небольшие китайские сумки продукты и кое-что из одежды, появился пожарник Алексей Крючков. Оказывается, он уже видел мою лодку, но что я нахожусь от неё поблизости, он об этом даже не подумал.

Проблема с лодкой и с моим грузом, который я собирался взять с собой в Москву, таким образом решилась сама собой – все мои вещи с лодки погрузили, частично внутрь машины, а большую часть, на багажник на её крыше.

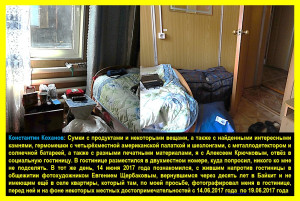

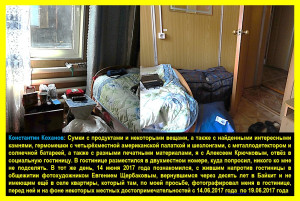

Сумки с продуктами и некоторыми вещами, а также с найденными интересными камнями, гермомешки с четырёхместной палаткой и шезлонгами, с металлодетектором и солнечной батареей, а также и с разными печатными материалами, я с Алексеем Крючковым, отвёз в гостиницу.

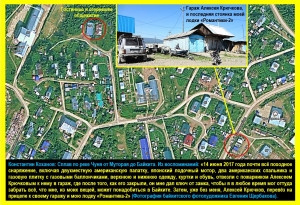

Всё остальное походное снаряжение, включая двухместную американскую палатку, японский лодочный мотор, два американских спальника и газовую плитку с газовыми баллончиками, верхнюю и нижнюю одежду, куртки и обувь, отвезли с ним в гараж Алексея Крючкова, где, после того, как его закрыли, он мне дал ключ от замка, чтобы я в любое время мог оттуда забрать всё, что мне, из моих вещей, может понадобиться в Байките.

Затем, уже без меня, Алексей Крючков, перевёз на прицепе к своему гаражу и мою лодку «Романтика-2».

Моё пребывание в Байките: посещение байкитского районного суда, знакомство с некоторыми достопримечательностями села, в гостях у новых знакомых, сортировка привезённых в гостиницу вещей и образцов горных пород и печатных материалов, сушка четырёхместной американской палатки и двух шезлонгов из «непромокаемого гермомешка»:

14 июня 2017 года.

Приступил к проверке походного снаряжения и вещей сначала в одной из принесённой в гостиницу больших сумок с куртками и верхней одеждой. Несмотря на то, что я уже сушил лежавшую там зимнюю куртку, туристические импортные и отечественные костюмы, спортивную обувь и тренировочную шерстяную, трикотажную и хлопчатобумажную одежду, она ещё сохраняла в себе сырость. Поэтому пришлось всю одежду и обувь из сумки, выносить из гостиницы и укладывать для окончательной просушки, на трубу теплотрассы, которая была проложена между деревянной гостиницей и стоящим с ней рядом деревянным общежитием, практически одинакового с ней, барачного типа.

Разумеется, это сразу привлекло внимание, к моей особе некоторых постояльцев гостиницы и общежития. Пришлось одному из самых любопытных постояльцев гостиницы представиться «начальником московской экспедиции», связанной с поисками мест падения Тунгусского метеорита.

Я думал тем самым удовлетворил любопытство людей, но людям непременно захотелось узнать, причём здесь Байкит, если Тунгусский метеорит взорвался над тайгой рядом с селом Ванавара. В итоге разговор с постояльцами гостиницы закончился моей небольшой лекцией о состоянии решения проблему Тунгусского метеорита, с 30 июня 1908 года до дня моего прибытия в село Байкит 14 июня 2017 года.

Но, как только любопытные постояльцы гостиницы разошлись, из окна общежития, ко мне обратился мужчина за разрешением, задать мне ещё несколько вопросов или ещё лучше поговорить, и о Тунгусском метеорите, и о моём сплаве по реке Чуня от посёлка Муторай до села Байкит.

Я сказал, что не возражаю ответить на все вопросы мужчины и лишь поинтересовался, – есть ли у него фотоаппарат? Мне захотелось сфотографировать мой номер в гостинице с принёнными в него моими вещами, ещё в закрытых сумках и в гермомешке.

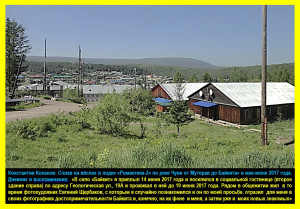

Мужчина вышел из общежития с фотоаппаратом, и я с ним сразу познакомился. Евгений Щербаков сам был из Байкита, но проживал 10 лет в другом месте (в городе Бородино, Красноярского края), и хотя селе Байкит живёт его брат, вернувшись в село, ему пришлось жить в общежитии.

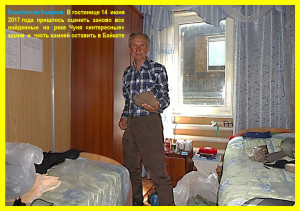

После знакомства с Щербаковым, который оказался к тому же фотохудожником, мы зашли с ним в мой двухместный номер в гостинице, где он сделал несколько фотоснимков, в том числе и меня с одним из найденных мной «метеоритов».

Некоторые подробности моего заселения и пребывания в гостинице:

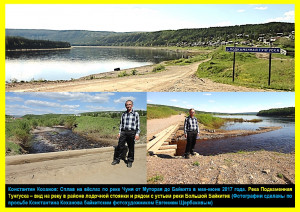

Сумки с продуктами и некоторыми вещами, а также с найденными интересными камнями, гермомешки с четырёхместной американской палаткой и шезлонгами, с металлодетектором и солнечной батареей, а также с разными печатными материалами, я с Алексеем Крючковым, отвёз в социальную гостиницу. В гостинице разместился в двухместном номере, куда попросил, никого ко мне не подселять. В тот же день, 14 июня 2017 года познакомился, с жившим напротив гостиницы в общежитии фотохудожником Евгением Щербаковым, вернувшимся через десять лет в Байкит и не имеющим ещё в селе квартиры, который там, по моей просьбе, фотографировал меня в гостинице, перед ней и на фоне некоторых местных достопримечательностей с 14.06.2017 года по 19.06.2017 года.

12.

В гостинице 14 июня 2017 года пришлось оценить заново все найденные на реке Чуня «интересные» камни и часть камней оставить в Байките:

13.

Договорившись с Евгением Викторовичем Щербаковым завтра (15 июня 2017 года) поснимать достопримечательности села Байкит, я решил затем проверить состояние всех предметов, которые

были упакованы в «водонепроницаемом гермомешке» –четырёхместной американской палатки, шезлонгов, металлодетектора и солнечной батареи.

Как гермомешок мной был вскрыт, я был неприятно удивлён тем, что палатка и шезлонги в нём промокли, а так как, лежавшие в нём металлодетектор, и солнечная батарея были в пластиковых пакетах, то они пострадали меньше, чем в таких же пакетах печатные материалы (газеты и проекты разработки месторождений исландского шпата) и все книги.

Пришлось на вторую кровать в гостиничном номере, сразу же после заселения накрытую мной полиэтиленовой плёнкой, выкладывать на неё все распакованные печатные издания. Палатку пришлось сразу же вынести из номера гостиницы наружу и развернуть её для сушки на солнце, непосредственно, на трубе теплотрассы между деревянными зданиями гостиницы и общежития, практически на всю длину этих зданий.

15 июня 2017 года.

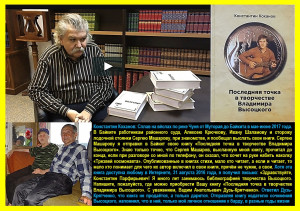

Ходил в байкитский суд, поискать там в архиве уголовное дело, связанное с убийством Виктора Григорьевича Коненкина.

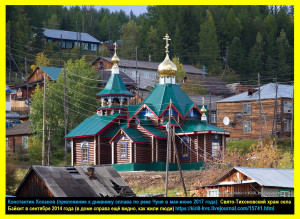

Ввиду того, что в мой фотоаппарат попала вода, в Байките я сам ничего не фотографировал. По моей просьбе достопримечательности и меня фотографировал байкитский фотохудожник Евгений Щербаков. Думал найду в Интернете фотографии всех мест, которые я посетил Байките, но зря надеялся. Две фотографии слева – конец мая 2012 года, справа байкитский суд – тоже не вид 2017 года.

14.

15.

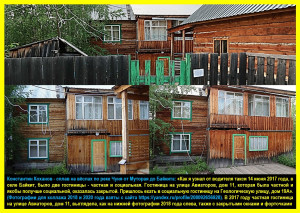

Некоторые подробности проживания Константина Коханова в социальной гостинице села Байкит:

В селе «Байкит» я поселился в социальной гостинице (на снимке №15 здание на фотографии слева). Окно моего двухместного номера было с видом на общежитие. Главной целью моего пребывания в Байките было посещение байкитского суда и знакомство в архиве с уголовными делами за 1966-1967 год, связанными с убийствами на бытовой почве. Судья не горел желанием копаться со мной в архивных документах, но я напомнил, что он, три года назад, давал по телефону обещание (я звонил ему из Ванавары), посмотреть есть ли в архиве суда дело, связанное убийством Виктора Коненкина. Пролистали с судьёй архив даже за 1965-1967 годы, но «дела с убийством Коненкина», мы там, так и не нашли:

16.

Общежитие рядом с социальной гостиницей (на снимке №16 первое здание справа).

Когда я посещал районный суд Байкита, после моего возвращения, служащая гостиницы сказала, что ко мне приходил Иван Иванович Шаламов, но кто он такой, не уточнила, но после её слов, что он снова придёт вечером, я и сам уточнять, кто он такой, тоже не стал.

Вечером, когда он пришёл и представился, я сразу понял, что это и есть тот сотрудник МЧС, с которым разговаривала по телефону моя дочь, занимаясь моими поисками.

Как он занялся «поисками» меня на реке Чуне, он мне не без юмора рассказал, после того, как подробно расспросил мою дочь, кто её отец и сколько раз и где путешествовал по Эвенкии. А когда узнал, что в Сибири я уже в двадцатый раз, и по реке Чуня, уже плавал неоднократно, причём и с проводниками и один, то расспросил по телефону рыбаков из Муторая и Ванавары, кто в это время рыбачил или охотился на реке Чуня.

После этого он составил две служебные записки для своего начальства, когда узнал от рыбаков из Ванавары, с которыми я встретился на реке в 200 км от посёлка Муторай, что это расстояние я проплыл за 10 дней, то значит буду в Байките не раньше 15 июня 2017 года.

Что же ты так меня подвёл перед начальством, – смеясь закончил свой рассказ Иван Шаламов, – взял и приплыл на день раньше, даже этой, указанной мной, приблизительной даты.

Нужно нам обязательно ещё раз встретиться, – на прощанье предложил мне Иван Шаламов, – я сегодня только вернулся из тайги, где провёл три дня и за это время убил 4-х медведей.

Иван Шаламов наверно думал меня удивить, а я вместо выражения удивления, только спросил, – а зачем? Объяснив ему, что, когда я начал путешествовать по северу Иркутской области с 1972 года, на реке Большая Ерёма были охотничьи угодья ангарских охотников, которые на своих участках медведей, если они не безобразничали, не убивали, потому, что они друг другу не были конкурентами. Когда охотник зимой промышлял, медведь спал в берлоге, а летом медведь сам охранял свою «помеченную им» территорию, и заодно охотничьи угодья, и других медведей, на свой «медвежий участок», никогда не пускал. Нужно только было не «прикармливать» медведя и держать свой участок в «чистоте от пищевых отходов», после обработки пушнины, засолки рыбы и заготовки мяса дичи и зверя.

А теперь и там, как и у Вас, стараются убить, как можно больше медведей, но чем Вы больше убиваете медведей, тем больше их становится на Ваших охотничьих участках, потому что, «после убийства медведя-хозяина, на его освободившийся участок, сразу приходят медведи со стороны». Поэтому и стоят у Вас зимовья теперь в тайге, почти везде без окон и с распахнутыми дверями. Иван Шаламов видно не знал, чем мне можно возразить, на было ясно, что об этом он никогда не задумывался.

Следует всё-таки отметить, что о медведях, у меня это был уже не первый разговор с охотником на реке Чуня. С 2010-го по 2015-й год моим проводником по тайге пешком и по рекам Южная Чуня и Северная Чуня на своей лодке, был охотник из посёлка Стрелка Чуня Валерий Николаевич Зарубин. На Южной Чуне в двух километрах от озера Амут, в старице реки Чуня, у него было зимовьё, имеющее от частых посещений его медведем, просто жалкий вид.

Поэтому им, примерно в 100 метрах от этого зимовья, всегда устанавливалась настороженная петля на медведя. Не знаю сколько он убил там медведей, расспрашивать его об этом, мне совсем не хотелось, к тому же, зная повадки этого зверя, я сам никогда не брал в тайгу огнестрельного оружия, в основном стараясь путешествовать по тайге в одиночку и без собаки. Медведь зверь сильный, смелый, но очень осторожный и зная, что его присутствие я всегда чувствовал, также старался меня «не замечать», во всяком случае не попадаться мне на глаза.

С медведем непосредственно я встречался дважды. Первый раз в Эвенкии в 1970 году, около устья реки Чамба, когда он переплыл Подкаменную Тунгуску, и так встряхнул на берегу свою шкуру, что казалось исчез под фонтаном брызг. Как медведь переплывал реку я не видел, и только, когда рядом со мной ловивший рыбу ванаварский подросток запричитал от страха, – «медведь, медведь…» – повернул голову в ту же сторону, куда смотрел этот испуганный мальчик.

А медведь, стряхнув воду со своей шкуры, повернул голову в нашу сторону, явно раздумывал, чтобы ему такое предпринять, и мне ничего оставалось делать, так это только бросить удочку, подбежать к рюкзаку, выхватить из него фотоаппарат «Зенит-3М» им щёлкая затвором побежать в сторону медведя. Реакция человека, встретившегося с медведем, для него, предсказуема, а самого медведя на бегущего к нему человека, явно оказывается за пределами его интуиции, но инстинкт, что кто-то сейчас на него может напасть, когда он этого совсем не ожидал, может породить у него только страх.

И медведь бросился от меня бежать в тайгу. Разумеется, я его не догнал и только на одном из фотоснимков, всё-таки потом, когда проявил в Москве плёнку, разглядел задницу медведя, перед тем, как он, с разбега, как мне тогда показалось, подпрыгнув спортсменом, «нырнул» в тайгу.

Второй раз непосредственная встреча с медведем у меня произошла в Иркутской области в 1979 году, на реке Алтыб, левом притоке реки Большая Ерёма в двухстах километрах от её устья со стороны левого берега Нижней Тунгуски или Угрюм-реки.

Когда я, закончив очередную рекогносцированную экспедицию возвращался в лодке назад, в село Ерёма, на Нижней Тунгуске, то на одном из перекатов, со стороны левого берега, увидел высунувшего из прибрежных кустов голову медвежонка, как мне показалось, похожего на «олимпийского мишку», и очень пожалел, что в это время мой фотоаппарат не был готов для фотосъёмки. А медвежонок, посмотрев на меня сразу же скрылся в кустах.

Приподнявшись в лодке с фотоаппаратом, ругая себя, я даже несколько раз крикнул, – «мишка, ку-ку, мишка, ку-ку…», – но «олимпийский мишка», видимо не хотел со мной общаться, и я снова сел в свою алюминиевую лодку и продолжил греблю на ней, байдарочным веслом.

И вдруг, в конце переката, у поворота реки влево, у самой воды, я снова увидел медвежонка и, бросив грести, стал приподниматься в лодке, чтобы его сфотографировать, но в это время увидел мать медвежонка, поднявшуюся на задних лапах в свой полный, почти трёхметровый, рост. Я даже не успел оценить всего ужаса сложившейся ситуации, как медведица бросилась на задних лапах на меня, и остановилась, оказавшись в реке, всего лишь в полуметре от моей лодки.

Просто упав мешком на сиденье лодки, я схватил байдарочное весло, и так интенсивно стал им грести, что в то время, наверно, установил мировой рекорд, потому что начал соображать, что со мной произошло только через 40 км, когда оказался у большого порога. Хотя, откровенно говоря, вспоминая, как я звал медвежонка, меня периодически тогда разбирал смех, но в тоже время выступавший от смеха, на заднице холодной пот, возвращал меня к оценке реальных опасностей таёжных приключений. К этому стоит добавить ещё то, что в 1982, 1984 и 1986 годах, проплывая мимо того места, где хотел сфотографировать медвежонка, на «Романтике-2» с подвесным мотором «Ветерок-8», мне всё равно казалось, что я на вёслах преодолел расстояние до большого порога быстрее, чем в те годы на моторной лодке.

Но вернёмся к зимовью в старице на реке Южная Чуня охотника Валерия Зарубина. Поговорив с ним, как в 2017 году с Иваном Шаламовым о медведях, что нет смысла их истреблять, потому что их от этого меньше не станет, так как на реках Южная и Северная Чуня, медведей всё равно в десятки раз больше, чем охотников в их охотничьих угодьях. Но Валерий Зарубин сразу же мне возразил, что медведей стало в Эвенкии больше только оттого, что они от сильных пожаров в Иркутской области просто к ним перебежали, и проблема только в этом.

Спорить с Валерием Зарубиным я не стал, но только в этом споре, меня через год поддержали, пожары в Красноярском крае, которые оказались намного территориально больше, чем в Иркутской области, и теория о медведях Валерия Зарубина, рухнула с треском горящей в Эвенкии тайги. После этих сильных пожаров медведей в Эвенкии стало больше, чем даже до пожаров, но о том стоит или не стоит убивать медведей, я больше с Валерием Зарубиным не говорил.

Через год после этих пожаров, когда я снова один ходил на озеро Амут, чтобы отнести туда резиновую лодку и возвращался потом назад, то обратил внимание, что петля на медведя в 100 метрах от зимовья была не насторожена и поинтересовался у Валерия Зарубина, – почему?

= Понимаешь, Константин,- ответил он, – медведь вроде бы не хулиганит, и я решил его не трогать!

Ещё через год эта история имела продолжение. На этот раз сам Валерий Зарубин, решил со мной посоветоваться:

«Не зная, что делать с моим медведем, – сказал он мне, и на мой вопрос, – неужели стал вредничать? – ответил, – ну, как бы, точнее сказать, ничего не трогает и даже из зимовья продукты не ворует, но ему почему-то не нравится в зимовье мой ватный матрац, и он его выбрасывает наружу».

А тебе не кажется странным, почему он выбрасывая твой матрац наружу, просто его не порвал? – поинтересовался всё-таки я, и в шутку сделал сам предположение, – что может у тебя Валерий Николаевич моченедержание, и медведю просто не нравится, как он пахнет.

«Мне просто не нравится, что когда я хочу переночевать в зимовье, мой матрац всегда, как назло, попадает под дождь и не разу ещё не оставался сухим», – обиженно закруглил свою жалобу на медведя охотник, как будто он был моим самым близким родственником.

Валерий Николаевич, мне просто удивительно, что ты не догадался, что выбрасывая из зимовья ватный матрац наружу, медведь просто напоминает тебе, что он здесь хозяин, а ты у него просто квартиросъёмщик и по совместительству охранник его территории, когда он зимой спит в берлоге.

Конечно, ты можешь убить его, но придут на его место несколько медведей, начнут делить, незанятую пока ни кем из них медвежью территорию, и заодно снесут зимовьё и ненароком даже смогут тебя убить или покалечить, – только и сказал я тогда охотнику Валерию Зарубину, а как он в дальнейшем поступил, теперь не знаю, так как в 2015 году на своей лодке «Романтика-2» с японским подвесным мотором, уплыл от него в Муторай, где так и не смог найти ему замены, такого же хорошего, но главное надёжного, речного и таёжного, на реке Чуня, эвенкийского проводника…

16 июня 2017 года.

Ходил с Евгением Щербаковым по Байкиту, изучал достопримечательности, просил Евгения Щербакова на их фоне меня сфотографировать – на лодочной стоянке, у церкви, на устье реки Большой Байкитик, у гаража Алексея Крючкова, рядом с моей лодкой «Романтика-2», и в пожарном депо вместе с Иваном Шаламовым.

17.

18.

19.

20.

21.

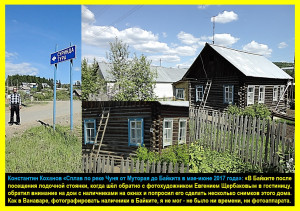

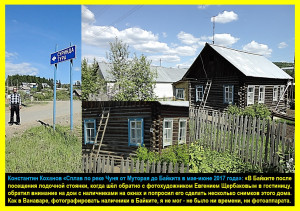

«В Байките после посещения лодочной стоянки, когда шёл обратно с фотохудожником Евгением Щербаковым в гостиницу, обратил внимание на дом с наличниками на окнах и попросил его сделать несколько снимков этого дома. Как в селе Ванавара, фотографировать наличники в селе Байкит, я не мог – не было ни времени, ни фотоаппарата».

(«Наличники Ванавары»: http://parfirich.kohanov.com/blog/?p=397)

22.

15 июня 2017 года я почтил память всех погибших на войне жителей Эвенкии и на мемориале сфотографировался у ещё не зажженного вечного огня и у памятника Героя Великой Отечественной войны Иннокентия Петровича Увачана, но Вечный огонь в Байките зажгли только в День Победы 2020 года:

«В 10 часов утра 9 Мая 2020 года на Центральной площади с. Байкит у мемориала боевой и трудовой Славы был зажжен вечный огонь. Глава села И. О. Скребцова, председатель Совета ветеранов села Байкит Г. Д. Попов, главный специалист ОДО УД Администрации ЭМР Н. Н. Тимофеев, депутат А.Г. Костоусов и почетный житель В.И. Музыкантов возложили живые цветы к стеле Победы и к бюсту Героя Советского Союза Иннокентия Петровича Увачана.

В 12.30 от здания администрации с. Байкит в небо были запущены воздушные шары цветов российского триколора. Эту акцию поддержали многие жители села и небо над Байкитом на несколько минут раскрасилось в разноцветную радугу (хотелось бы в это поверить).

Несмотря на то, что все массовые мероприятия в честь 9 Мая были отменены, в 22.00 с Центральной площади по традиции прогремел праздничный фейерверк. Салют длился несколько минут и был виден практически во всех районах Байкита…» (http://www.baykit-evenkya.ru/news/969.html).

23.

15 июня 2017 года, фотографируясь у звезды для вечного огня, я не думал, что так его будет зажигать Глава села Байкит И. О. Скребцова с лучшими людьми села, в составе 5 человек 9 Мая 2020 года, положив рядом 4 букета.

24.

Сплав Константина Коханова на вёслах и шесте по реке Чуня от Муторая до Байкита в мае-июне 2017 года. «Два романтика» или Константин Коханов в роли «Дон Кихота», правда, за его спиной в селе Байкит, не им поверженные мельницы.

25.

26.

27.

28.

17 июня 2017 года.

Ходил в гости домой к Ивану Шаламову, помылся у него в бане, посидели-поговорили после за столом, выпили бутылку коньяка за благополучное окончание моего путешествия.

29.

Попросил Ивана Шаламова сделать мне копию его служебной записки, после звонка моей дочери в МЧС, ввиду отсутствия от меня вестей и какой-либо информации, где я нахожусь в Муторае. К тому же при разговоре по телефону с кем-то, в Муторае, по одному из телефонов, которые я оставил жене в Москве, моей дочери, там ещё, и нахамили.

Первая служебная записка И. И. Шаламова:

Начальнику МУ «Управление по делам ГО и ЧС» по ЭМР

Тронько В. Ф.

Довожу до Вашего сведения по факту пропавшего гр. Коханова К.П., мною была проведена разъяснительная работа с рыбинспектором с. Байкит Ларченко А. о том, чтобы он информировал рыбаков, которые отправляются на рыбалку по реке Чуня о пропаже данного человека. Результат не заставил себя ждать. Вчера на мой мобильный телефон поступил звонок из Москвы от дочери Кохановой И. К.

Она сообщила, что папу встретили байкитские рыбаки и сказали, что его уже ищут, они дали ему спутниковый телефон, и он позвонил домой. Находится Коханов выше большого порога, 60 км на устье реки Сунтапчи.

Самочувствие его удовлетворительное, продукты в наличии есть, продолжает сплав в с. Байкит.

Специалист отдела организации

пожаротушения по Байкитской

группе поселений

МУ «Управление ГО и ЧС» ЭМР подпись И. И. Шаламов (служебная записка без даты)

Вторая служебная записка И. И. Шаламова:

Начальнику МУ «Управление по делам ГО и ЧС» по ЭМР

Тронько В. Ф.

Довожу до Вашего сведения о том, что 1.06.2017 в 18 ч 30 мин на мой служебный телефон поступило сообщение от гражданки Кохановой Ирины Константиновны, проживающий в г. Москве, о том, что её отец Коханов Константин Поркиереевич, 1946 года рождения 10 октября, проживающий в городе Москва (указан адрес), в мае месяце текущего года вылетел в Красноярский край с. Ванавара для того, чтобы из с. Муторай сплавиться по реке Чуня по маршруту «Муторай-Байкит». При себе имел карты Эвенкии, навигатор и т.д.

- «13 мая мой отец из с. Муторай связался с нами и сообщил, что у него всё хорошо и в этот день он отплывает по реке Чуня в направлении Байкит».

Протяжённость маршрута более 500 км, по пути следования по реке Чуня четыре порога – «Паямбинский», «Аганский», «Чунский замок», «Чунский большой порог» – в большую воду они не проходимы. В настоящее время гражданин Коханов К.П. в с. Байкит не появлялся, билет маршрутом Красноярск-Москва им не приобретался. Мною установлено, что в 7 часов 30 минут 28 мая 2017 года Коханова К.П. видел житель из с. Ванавара Карелин В., находясь в данный момент на рыбалке на устье Янгото, которое впадает в р. Чуня. Он с Кохановым К. П. разговаривал и предупредил его, что на такой лодке «дюральке» типа «Ромашка» пороги пройти невозможно, тем более, что мотор у него не работал, он плыл на вёслах по течению вниз.

Мною были заданы вопросы Карелину В.: «Был ли он одет в спасательный жилет?» – на что получил ответ: «На нём я жилета не видел. Может в лодке лежал? Огнестрельного оружия у Коханова К.П. не было, я его предупредил о медведях».

Мною проанализировано следующее, что Коханов К. П. за 10 дней на вёслах прошёл по реке 200 км, так как это расстояние по карте от с. Муторай до устья Янгото составляет примерно 200 км. Расстояние от устья Янгото до с. Байкит составляет 310 км, следовательно, в с. Байкит он должен появиться не раньше 15 июня.

И эта, вторая служебная записка Ивана Шаламова, которая была даже им не подписана и тоже без даты.

Некоторые подробности застольного разговора Константина Кохановым с Иваном Шаламовым:

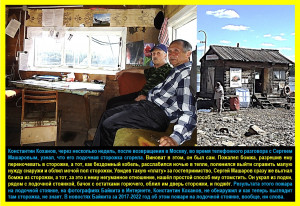

«17 июня 2017 года. Ходил в гости домой к Ивану Шаламову, помылся у него в бане, посидел-поговорил с ним после за столом и с пришедшим после Алексеем Крючковым, выпили на троих бутылку коньяка за благополучное окончание моего путешествия.

Перед застольем я подарил на память Алексею Крючкову и Ивану Шаламову свои два аэрозольных газовых пистолета, разного калибра, причём Крючкову предложил взять себе на выбор любой, и он предпочёл пистолет большего калибра. Следует отметить, что при стрельбе из них, разницы не было никакой, если не стрелять против ветра, чтобы самому не испытать, поражающего слизистую оболочку глаз, воздействия, ослепляющего их, распылённого в воздухе, аэрозольного вещества.

Во время разговора, я, наконец-то, узнал, что на самом деле «ПЧ-2», прямого отношения к МЧС не имеет – это оказалось просто зимовьё самого Ивана Шаламова. Когда место его работы переименовали, остались ненужными, доски старого наименования «пожарной части». Выбрасывать их было жалко, вот он и прибил их на своём зимовье. А я, когда зашёл в его зимовьё и увидел рядом с входной дверью «средства пожаротушения», вышел наружу, чтобы снова прочитать, куда я попал на самом деле. Даже на селфи заметно, что я тогда находился, почти в состоянии прострации».

30.

18 июня 2017 года.

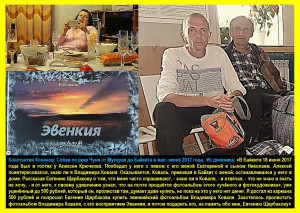

Был в гостях у Алексея Крючкова. Пообедал с пивом с его женой и сыном. Он интересовался, знаю ли я Владимира Коваля. Оказывается, Коваль останавливался приезжая в Байкит у Крючкова в доме, и жил у него даже со своей женой.

Некоторые подробности о разговоре в гостях после возвращения в гостиницу от Алексея Крючкова и разговора там с Евгением Щербаковым:

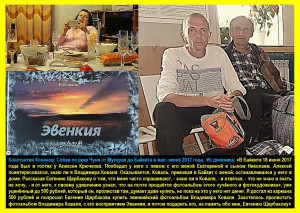

Из дневника: «В Байките 18 июня 2017 года был в гостях у Алексея Крючкова. Пообедал у него с пивом с его женой Екатериной и сыном Николаем. Алексей поинтересовался, знаю ли я Владимира Коваля.

Оказывается, Коваль, приезжая в Байкит с женой, останавливался у него в доме. Рассказав Евгению Щербакову о том, что меня часто спрашивают, – знаю ли я Коваля, – и отвечая, – что не знаю и знать не хочу, – и от него, к своему удивлению узнал, что на почте продаётся фотоальбом этого «учёного и фотохудожника», уже уценённый до 500 рублей, который он, пролистав там, думает даже купить, но пока на это у него нет денег.

Я достал из кармана 500 рублей и попросил Евгения Щербакова купить эвенкийский фотоальбом Владимира Коваля. Захотелось пролистать фотоальбом Владимира Коваля, с его восприятием Эвенкии, и потом подарить его, на память обо мне, Евгению Щербакову»:

31.

19 июня 2017 года.

С Евгением Щербаковым снова фотографировали достопримечательности Байкита. Вылет из Байкита в Красноярск. Провожали меня Щербаков, Крючков и Шаламов.

32.

33.

В Байките намечались торжества, связанные с 90-летием села, которые были запланированы на 23-25 июня 2017 года. В магазинах появилась сувенирная продукция. В одном из них я купил две кружки «Байкит-Эвенкия». А байкитский фотохудожник Евгений Щербаков подарил мне пять своих виниловых магнитов с эвенкийской тематикой и ещё его три магнита, я купил на «ресепшене» в социальной гостинице.

Перед отъездом в аэропорт, оставшиеся у меня консервы отдал Евгению Щербакову, оставил себе только на всякий случай две банки тушёнки. Провожали меня в Красноярск Иван Шаламов, Алексей Крючков и Евгений Щербаков. Там же в последний раз и сфотографировались на память:

34.

35.

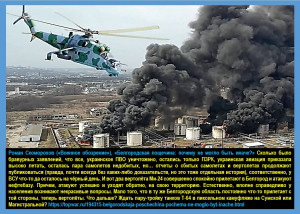

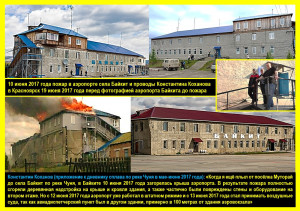

10 июня 2017 года в аэропорте села Байкит был пожар. На двух верхних фотографиях коллажа показан вид аэровокзала с двух сторон (со стороны взлётной полосы и со стороны села. Когда меня провожали в Красноярск, деревянной пристройки на втором этаже уже не было и, когда точно аэровокзал села Байкит приобрёл вид, как на нижней фотографии коллажа, я не знаю.

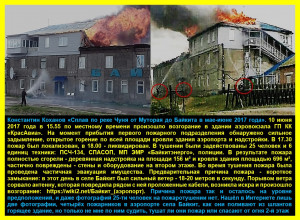

Но всё-таки стоит рассказать о пожаре в аэропорте села Байкит, немного подробнее, хотя о его действительных причинах до сих пор ничего неизвестно:

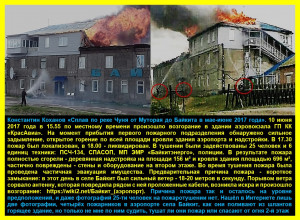

«10 июня 2017 года в 15.55 по местному времени произошло возгорание в здании аэровокзала ГП КК «КрасАвиа». На момент прибытия первого пожарного подразделения обнаружено сильное задымление, открытое горение по всей площади кровли здания аэропорта и надстройки. В 17.30 пожар был локализован, в 18.00 – ликвидирован. В тушении были задействованы 25 человек и 6 единиц техники: ПСЧ-134, СПАСОП, МП ЭМР «Байкитэнерго», полиции. В результате пожара полностью сгорели – деревянная надстройка на площади 156 м² и кровля здания площадью 696 м², частично повреждены – стены и оборудование на втором этаже. Во время тушения пожара была проведена частичная эвакуация имущества. Предварительная причина пожара – короткое замыкание: в этот день в селе Байкит был сильный ветер – 18-20 метров в секунду. Порывом ветра сорвало антенну, которая повредила рядом с ней проложенные кабели, возникла искра и произошло возгорание: https://wiki2.net/Байкит_(аэропорт)».

Причина пожара так и осталось на уровне предположений, и даже фотографий 25-ти человек на пожаротушении нет. Я нашёл в Интернете лишь две фотографии, четырёх пожарников в аэропорте села Байкит, как они поливают из шлангов горящее здание, но только не мне по ним судить, тушат ли они пожар или спасают от огня только его 2-й этаж»:

36.

Прилетев в аэропорт Красноярска «Емельяново» 21-15 КВ, я с двумя попутчиками поехал на частном автомобиле на Красноярский железнодорожный вокзал и купил билет на московский поезд (фирменный поезд «Россия») на 08-29 КВ (04-29 МВ) 20 июня 2017 года, потому что лететь до Москвы из Красноярска на самолёте, с имевшимся у меня грузом (50 кг) и сверхнормативным багажом (25 кг), нужно было быть полным идиотом.

37.

21 июня 2017 года, в 12-30 МВ до меня в поезде «Владивосток-Москва» дозвонился Иван Шаламов и при разговоре со мной в частности сказал:

- «Я очень рад, что познакомился с таким мужественным человеком, как Вы».

- «И я тоже люблю таких, как Вы людей», – так ответил тогда я, на это его мнение обо мне, и до сих пор, продолжаю любить и уважать таких людей, как Иван Шаламов.

В конце разговора, Иван Шаламов попросил меня, по приезде в Москву, ему обязательно позвонить.

22 июня 2017 года в 14-13 МВ поезд «Россия» (Владивосток-Москва») приехал на московский Ярославский вокзал Москвы. Так закончился незапланированный мной заранее «Сплав на вёслах на лодке «Романтика-2» (с японским исправным подвесным мотором, лежащим в кормовой секции) по реке Чуня от Муторая до Байкита».

Приложение к дневнику и воспоминаниям о сплаве на вёслах на лодке «Романтика-2» по реке Чуня в мае-июне 2017 года:

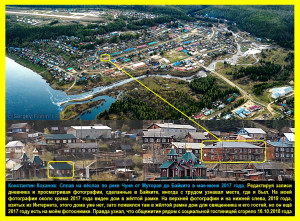

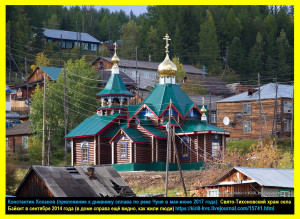

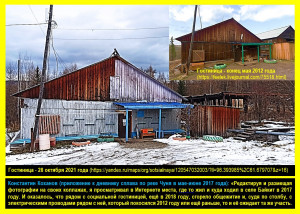

Перед тем, как редактировать и размещать на коллажах свои фотографии о сплаве по реке Чуня и фотографии Евгения Щербакова, сделанные по моей просьбе, в интересующих меня местах села Байкит, я всегда просматривал фотографии этих мест в Интернете, где жил и куда ходил в селе Байкит в 2017 году, в последующие, после этого путешествия, годы, иногда с трудом узнавая те места, где я тогда решил сфотографироваться. А всё потому, что рядом с социальной гостиницей, 16 октября 2018 году, сгорело общежитие и, судя по столбу, с электрическими проводами рядом с ней, который покосился в 2012 году или ещё раньше, сразу понял то, что и её ожидает та же участь.

А на фотографии, где я стою у Свято-Тихоновского храма, за моей спиной, не знаю, когда точно, уже снесли двухэтажный деревянный дом.

Также мне неизвестно, когда отремонтировали крышу аэровокзала села Байкит, и к тому же я не нашёл в Интернете, фотографий, как выглядел аэровокзал сразу после пожара 10 июня 2017 года, хотя с трудом, но всё-таки нашёл фотографии, как его тогда тушили.

38.

39.

40.

Следующий большой пожар в селе Байкит, о котором было упомянуто, не только в Красноярской прессе, но также и в центральных средствах массовой информации, произошёл 15 декабря 2019 года. И даже было отмечено, что тогда «На севере Красноярского края из горящего дома спасены 25 человек»:

16.12.2019, 11:28 На севере Красноярского края из горящего дома спасены 25 человек. Пожар произошел поздним вечером в минувшее воскресенье, 15 декабря, в двухэтажном жилом доме в поселке Байкит Эвенкийского муниципального района. Как выяснилось, горела квартира на 2 этаже. Позднее огонь распространился на соседние квартиры через кровлю, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Все 25 проживающих жильцов, в числе которых 5 детей, были спасены. Для них были подготовлены 2 пункта временного размещения на базе социальной гостиницы, однако люди разместились у родственников.

К тушению привлекались 22 человека и 7 единиц техники, в том числе, от МЧС 15 человек и 3 единицы техники.

По информации краевого ГУ МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: https://24.mchs.gov.ru/

https://zapad24.ru/news/territory/69997-na-severe-krasnoyarskogo-kraya-iz-goryaschego-doma-spaseny-25-chelovek.html

15 декабря 2019 года, около 23:20 в Красноярском крае в посёлке Байкит по адресу, улица Чистякова, 23, сгорел двухэтажный деревянный дом на 12 квартир, постройки 1968 год. (https://www.gornovosti.ru/news/novosti/item/v-krasnoyarskom-krae-sgorel-dom-na-12-kvartir/) Пожарные, которые прибыли в 23:27 обнаружили, что горит квартира на втором этаже, а также кровля дома. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 22 человека и 7 единиц техники, от МЧС 15 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 6:14 утра 16 декабря 2019 года, но дом при тушении пожара, сгорел полностью, так что пожарникам, можно было сказать спасибо, хотя бы за то, что не сгорели рядом с ним соседние дома. По данным синоптиков, температура воздуха ночью в Байките тогда была минус 30 градусов, поэтому сразу «определили», что причиной пожара стало замыкание электропроводки, и в МЧС лишь дали рекомендации жителям села Байкит, как избежать подобных случаев:

- Не оставлять включенные приборы без присмотра; следить за тем, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и прочее) не касались нагретых поверхностей электроприборов;

- При включении обогревателей, по возможности, стараться не использовать удлинители. Если вы всё же ими пользуетесь, убедитесь, что расчетная мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора;

- Не закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы;

- Следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров;

- Не эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией, не завязывать провода в узлы, не соединять их скруткой, не заклеивать обоями и не закрывать элементами сгораемой отделки;

- Не включать одновременно в электросеть несколько потребителей тока, так как возможна перегрузка электропроводки и замыкание;

- Пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой.

https://ngs24.ru/text/incidents/2019/12/16/66401080/

И ни одного слова о том, когда в доме постройки 1968 года, пожарная инспекция проверяла состояние электропроводки этого дома, или ей это просто не приходило в голову. А температура воздуха в ту ночь 15 декабря 2019 года в Байките была минус 30°C и дураку было понятно, что проще списать пожар на состояние электропроводки, потому что электрообогревательные приборы были включены во всех квартирах, а не на то, что кто-то нажравшись водки заснул в постели с дымящейся в руке сигаретой. Можно, конечно, сделать много предположений из-за чего возник пожар, если ничего не говорить о жителях квартиры, где был очаг пожара или промолчать, кто находился в служебном помещении аэровокзала, когда ветром якобы сорвало антенну и возникла искра, тоже можно сказать о пожаре в общежитии рядом с социальной гостиницей, где тоже причиной пожара предположительно была неисправная электропроводка.

Я как-то не придал значения в 2017 году в разговоре с пассажиром самолёта, с которым летел из Байкита в Красноярск, тому, что виновником пожара в аэропорте был не сильный ветер, который сорвал с фасада аэровокзала антенну, повредившую электрических кабель, а то, что кабель давно болтался на фасаде аэровокзала и постоянно там искрил, но никто не обращал на это внимания, пока на фасаде не загорелась его облицовка или утеплитель.