А не поехать ли на Патомское нагорье? – думает Константин Коханов, чтобы посмотреть на кратер «своего» вулкана, и заодно помочь учёным поставить точку в «истории» создания Патомского кратера.

Лирическое отступление от решения несерьёзной научной проблемы:

Был Колпаков, «КП» там с РАНом,

РГО, Миронов сам,

Путин не был с Шойгу, – странно? -

И Чубайса не послал.

Рыжий мог понять всё сразу,

На Патомский кратер влезть,

Только кто-то его сглазил,

Предложил «взять» Эверест.

Думал, что поможет Путин,

Раз от санкций не закис,

В Гималаи его пустит,

Нелегально, как чекист:

Далай-Ламу облапошить,

Ему ваучер вручить,

Чтоб богатым стал, как Ротшильд,

И как «праведник» учил.

А Патомский кратер мелочь,

Курс «на бирже», не растёт,

«Дела» с щебнем не хотелось,

И под ним, что брать, в расчёт:

Пусть из космоса пришелец,

И проткнувший Землю кварк,

Или что-то пострашнее,

Что «признать», нельзя никак.

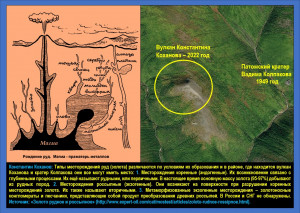

В первой части своей статьи, я рассказал, как случайно заинтересовался районом расположения Патомского кратера, повторяю районом, а не самим кратером и к своему удивлению обнаружил на космических снимках древний вулкан, всего примерно в трёх километрах от этого, уже обросшего мистическими историями, объекта. И не только я обнаружил сам вулкан, но даже нечто похожее на идущий от него длинный застывший ещё в древности лавовый поток.

Конечно, чего только не увидишь на космических снимках, с некоторой долей воображения, которые сделаны в разное время года, при разном освещении земной поверхности, с наличием облачности или атмосферных осадков. Поэтому пришлось поискать в интернете ранее опубликованные космические снимки окрестностей Патомского кратера, и главное суметь их обнаружить, даже с отметками других кратеров, но без указания вулканов, поэтому, обнаруженному мной вулкану я и дал, пусть это хотя и не скромно, название: «Большой Патомский кратер Константина Коханова».

Наличие рядом с Патомским кратером древнего вулкана, многое может объяснить: и причину его вулканического появления, и причину техногенного характера, но скорее всего причину рукотворного создания, чем природного катаклизма, и главное почему к этому району мог быть проявлен геологами повышенный интерес.

Считаю, что проще мне это будет сделать (объяснить) на размещённом ниже коллаже с указанием вулканического извержения с образованием при этом различных руд и минералов:

После того, как я «теоретически» обосновал даже такую версию, происхождения Патомского кратера, как результат испытания первой советской атомной бомбы, то теперь мне только осталось перейти к теоретическому обоснованию и наиболее вероятной версии, которую сходу опроверг, правда, с некоторыми оговорками, ещё сам Вадим Колпаков, когда в 1951 году сделал сообщение о своём открытии, говоря, что сначала подумал, что перед ним впереди, в 1949 году, был обыкновенный конический террикон или отвал шахтной породы:

«…Патомский кратер я увидел, взобравшись на сопку, с расстояния примерно пять километров. Издали он напоминал шахтовый террикон, только почему-то белесый.

Я даже подумал: «Откуда здесь люди?» Трудовых лагерей НКВД в этом районе не было – я знал точно. Разве что какие-то совсем уж секретные? Но тогда бы меня не отправили на георазведку этого района, а, наоборот, предложили бы держаться отсюда подальше.

Вторая мысль – археологический артефакт? Но местные эвенки и якуты, при моем к ним уважении, отнюдь не древние египтяне. Строить каменные пирамиды они не могли, не обладая ни людскими ресурсами, ни нужными научными знаниями… Некоторое время я разглядывал загадочную насыпь в бинокль, но никакого движения так и не заметил. И решил спуститься…

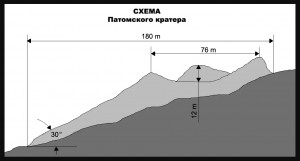

…Подобравшись ближе, я понял, что загадочный холм вовсе не дело рук человека. Скорее он напоминал идеально круглую горловину вулкана высотой в 70 метров – примерно с 25-этажный дом.

Но вулканы на границе Якутии и Иркутской области не появляются уже несколько миллионов лет. А кратер был довольно свежий. Он расположился на склоне заросшей лиственницами сопки. На стенах и в самом кратере деревья еще не росли – несколько тоненьких лиственниц не в счет, – ветры не успели намести земли. Возраст аномалии я оценил в 50 – 200 лет.

И еще одна загадка – поднявшись на кольцевой вал кратера, я обнаружил в самом центре впадины полукруглый купол диаметром 15 метров. В вулканах, даже потухших, таких куполов быть не может…

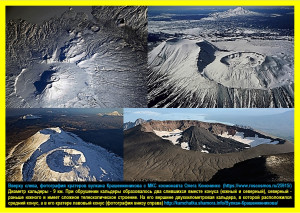

Во второй части своей статьи я уже сказал, что утверждать, что может быть в кальдере вулкана, имеет право только вулканолог или тот, кто сам смотрел в жерла потухших вулканов и поэтому привёл внешний вид кратера исландского вулкана Хверфьядль:

Но этот вулкан, хотя, как и Патомский кратер с яйцом «исландского огненного орла» где-то далеко, и заграницей, но и у нас есть не менее интересный вулкан Крашенинникова, который тоже опровергает Вадима Колпакова видом внутри одного из своих трёх потухших кратеров:

Вулкан Крашенинникова расположен в центральной части Камчатки. Является действующим и располагается в зоне Восточного вулканического пояса. В месте обрушения кальдеры образовалось два слившихся вместе конуса (южный и северный). Диаметр кальдеры составляет 9 км, её глубина 400 м. Она образовалась после катастрофического выброса вулканического материала. Абсолютная высота Южного конуса равна 1857 м, а относительная 850 м над уровнем моря. Абсолютная высота Северного конуса равна 1760 м, а относительная 760 м.

Вверху на Южном конусе образовался кратер диаметром в 800 м и глубиной 140 м. Объем продукта выброса составляет15,5 куб км. Северный конус моложе Южного он имеет сложное телескопическое строение. На его вершине двухкилометровая кальдера, в которой расположился средний конус, а в его кратере лавовый конус. Объем продукта выброса составляет 10 куб. км. На склонах, а также на южной части кальдеры разбросаны побочные прорывы.

От кальдеры по направлению к северу и югу расположилась цепочка шлаковых конусов. Возраст кальдеры приблизительно 39000 лет. Примерно 11000 лет назад начали свою деятельность центральные конусы. Формирование Южного конуса началось около 11000 лет назад. Северный конус около 6000 лет назад. Средний около 12000 лет назад. На вулкане наблюдается только фумарольная деятельность в кратере среднего конуса. Последнее извержение произошло ориентировочно 468 лет назад. Вулкан Крашенинникова в историческое время активности не проявлял.

Первое сообщение о том, что из кратера поднимаются струйки пара, поступило от охотоведа Н.Е. Колотилина 17 января 1999 г. Посещение кратера показало следующее: в кратере образовались термальные площадки, началось выделение газа.

Газ наблюдался в виде рассеянного парения, но присутствовало и несколько слабых парогазовых струй, достаточных для отбора газов на химический анализ.13 мая 1999 г. сотрудники Института вулканологии ДВО РАН В.Г. Пушкарев и Л.В. Котенко провели осмотр кратера и сделали измерения температуры газов. Температура наиболее активных выходов газа составила соответственно 96 – 98°С. Высота подъема парогазовых струй была 20-30 м.

http://kamchatka.shamora.info/Вулкан-Крашенинникова/ https://ru.wikipedia.org/wiki/Вулкан_Крашенинникова

https://geo.web.ru/pubd/2008/05/30/0001180527/art13.pdf

Ниже на коллаже показаны фотографии вулкана Крашенинникова, верхняя слева из космоса, сделанная космонавтом Олегом Кононенко (https://www.roscosmos.ru/25915/), нижняя справа фотография – кальдера среднего кратера с конусом из лавы внутри (http://kamchatka.shamora.info):

«…Патомский кратер я увидел, взобравшись на сопку, с расстояния примерно пять километров. Издали он напоминал шахтовый террикон, только почему-то белесый.

Я даже подумал: «Откуда здесь люди?» Трудовых лагерей НКВД в этом районе не было – я знал точно. Разве что какие-то совсем уж секретные? Но тогда бы меня не отправили на георазведку этого района, а, наоборот, предложили бы держаться отсюда подальше.

…А кратер был довольно свежий. Он расположился на склоне заросшей лиственницами сопки. На стенах и в самом кратере деревья еще не росли – несколько тоненьких лиственниц не в счет, – ветры не успели намести земли. Возраст аномалии я оценил в 50 – 200 лет…».

А сколько таких же свежих тогда и не заросших до сих пор, было ещё «патомских кратеров» на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, об этом Вадим Колпаков даже не подумал, или, как наивный студент второго курса университета, ещё не знал.

Давайте посмотрим на них, а потом познакомимся с воспоминаниями тех, кто эти кратеры «создавал»:

Воспоминания: Всеволод Пепеляев – «Наказание без преступления», Пётр Демант (Кресс Вернон) – «Берлаговский прииск», Алексей Яроцкий – «Колыма берзинская», Варлам Шаламов – «Тачка II».

Всеволод Пепеляев: 6 мая 1949 года нас привезли на прииск «Днепровский». Это – огромная рабочая зона в долине между гор, 8 х 3 км. Речушка-ручей, в которой есть касситерит (руда олова), а в горах, в шахтах и штреках, в породе – пластами этот самый будущий металл. По периметру стоят вышки, а на возвышенности – ещё зона, уже лагерная.

Этот прииск почему-то был в конце войны законсервирован. Даже ходили слухи, что в горах в шахту загнали людей и вход взорвали, но это слухи. Теперь здесь все в движении – начало промывочного сезона.

В лагере уже 1000 человек. Бригады по 40-50 зэков получают утром с развода лотки – такие же, как для промывки золота, и моют песок из речки, из старых отвалов. Ходят по всей зоне. Есть бригады и в шахтах, где руду добывают, устраивая взрывы и везут потом на фабрику. Тут только 58-я статья…

… Выдали накомарники — это мешки с сеткой спереди, натягиваемые на голову. Но они мало помогают.

Нас высадили около вахты — входа в лагерную зону. Пока принимает лагерное начальство, подходят заключенные, прибывшие раньше. Шутят: «Есть ли среди вас шофера?» Некоторые отвечают: «Есть». И слышат: «Ну, может быть, еще судимые ОСО — тогда им точно дадут две руки и колесо». Или: «Ребята, вам повезло, здесь у нас начальство хорошее, вежливое — к вам здесь обращаются на «Вы»: «Вы, бл…, будете работать?!» Вот такой лагерный юмор…

…На второй день меня уже вывели на работу. Нас, трёх человек, бригадир поставил на шурф. Это яма, над ней ворот как на колодцах. Двое работают на вороте, вытаскивают и разгружают бадью — большое ведро из толстого железа (она весит килограммов 60), третий внизу грузит то, что взорвали.

До обеда я работал на вороте, и мы полностью зачистили дно шурфа. Пришли с обеда, а тут уже произвели взрыв – надо опять вытаскивать. Я сам вызвался грузить, сел на бадью и меня ребята потихоньку спустили вниз метров на 6-8.

Нагрузил камнями бадью, ребята её подняли, а мне вдруг стало плохо, голова закружилась, слабость, лопата падает из рук. И я сел в бадью и кое-как крикнул:

«Давай!» К счастью, вовремя понял, что отравился газами, оставшимися после взрыва в грунте, под камнями. Отдохнув на чистом колымском воздухе, сказал себе: «Больше не полезу!»

Начал думать, как в условиях Крайнего Севера, при резко ограниченном питании и полном отсутствии свободы выжить и остаться человеком?..

… Вечером встретил молодого японца, знакомого по магаданской пересылке. Он мне сказал, что работает слесарем в бригаде механизаторов (в мехцехе), и что там набирают слесарей – предстоит много работы по постройке промприборов. Обещал поговорить обо мне с бригадиром.

Так я начал работать слесарем. Это уже не шахта! Сооружение для механической промывки грунта строили около воды. Бульдозер толкает грунт в бункер, по транспортерной ленте он поднимается высоко и попадает в большой железный цилиндр (скруббер), где при вращении с водой промывается. Тяжелый песок направляется в лоток, а пустая порода — в отвал. Так же моют и золото.

Плотники делали бункер, эстакаду, лотки, а наша бригада устанавливала моторы, механизмы, транспортеры. Всего мы запустили шесть таких промприборов. По мере пуска каждого на нем оставались работать наши слесари — на главном моторе, на насосе.

Я был оставлен на последнем приборе мотористом. Работали в две смены, по 12 часов без выходных. Обед приносили на работу. Обед – это 0,5 литров супа (воды с черной капустой), 200 граммов каши овсянки и 300 граммов хлеба. Моя работа – включи барабан, ленту и сиди смотри, чтобы все крутилось да по ленте шла порода, и все. Но, бывает, что-то ломается – может порваться лента, застрять камень в бункере, отказать насос или еще что. Тогда давай, давай! 10 дней днем, десять – ночью. Днем, конечно же, легче. С ночной смены пока дойдешь в зону, пока позавтракаешь, и только уснешь – уже обед, ляжешь – проверка, а тут и ужин, и – на работу.

В августе начались дожди, холода. Одежда – летние куртки и брюки х/б – за лето износились. А главное – голод…

… Промприборы работали до морозов, потом меня перевели в шахту, где я понял, что тут не выдержу! Даже подняться на гору, где были шахты, я не мог. После работы подошел к нарядчику и попросил перевести куда-нибудь полегче.

Он посмотрел на меня (мне показалось доброжелательно) и сказал: «Завтра на развод – в другую бригаду, на «бурки»!» Бригада большая, человек 15.

Поставили на отдельный участок. Голая каменная плита, подножие скалы. Даже снега нет, все сдуло. На «бурках», оказалось, надо было шестигранным стальным ломом пробивать ямки глубиной 60 см. Норма за смену – 6 ямок. Кувалдой били по буру, каждый раз поворачивая, и когда что-то там откалывалось, вытаскивали «ложкой» — это железный черпачок на длинной ручке. Порода VI категории, от ударов не откалывается, а только дробится в песок. А мороз под 40, кувалда ужасно тяжелая. Кое-как вытерпел неделю и вечером пошел в санчасть.

Фельдшер Васильев – тоже зэк, мы его звали «очкариком» – смерил давление и говорит начальнице: «Ему надо дать III группу по АД». Она спрашивает: «Сколько?» Он: «180 на 100».

Она: «Ничего, не так много». Он: «Вот, посмотрите». Показывает книгу, где написано, что больной при 180 подлежит актированию.

Только тогда начальница санчасти – «вольная» врач Островская – согласилась дать мне III группу. Меня перевели в бригаду обслуги в большую зону.

Я стал дневальным в общежитии «вольных» бульдозеристов. Общежитие – это домик в одну комнату с кухней. В комнате-четыре кровати, все обитатели – бывшие зэки…

…Все осуждены по Указу. И все приняли меня как своего. «Вот, — сказали, — продукты, бери, что хочешь, вари». Зарабатывали они в то время очень хорошо. Я для них готовил и сам стал быстро поправляться. Каждый день мыл полы, делал уборку, топил железную печку, готовил на ночь дрова. Они приходили с работы в чистую, теплую комнату и были очень довольны. Так прошла первая зима на прииске или вторая на Колыме. Летом механизаторов куда-то переселили, а я попал на работу в пекарню, не пекарем, конечно, а заготавливать дрова…

… Пришел март 1953 года. Траурный всесоюзный гудок застал меня на работе. Я вышел из помещения, снял шапку и молился Богу, благодарил за избавление Родины от тирана. Говорят, что кто-то переживал, плакал. У нас такого не было, я не видел. Если до смерти Сталина наказывали тех, у кого оторвался номер, то теперь стало наоборот – у кого не сняты номера, тех не пускали в лагерь с работы.

Начались перемены. Сняли решетки с окон, ночью не стали запирать бараки: ходи по зоне куда хочешь. В столовой хлеб стали давать без нормы, сколько на столах нарезано – столько бери. Там же поставили большую бочку с красной рыбой – кетой, кухня начала выпекать пончики (за деньги), в ларьке появились сливочное масло, сахар…

… Пошел слух, что наш лагерь будут консервировать, закрывать. И, действительно, вскоре началось сокращение производства, а потом – по небольшим спискам – этапы.

Много наших, и я в том числе, попали в Челбанью. Это совсем близко от большого центра — Сусумана. Здесь в шахтах шла добыча золота и, несмотря на самые морозы, начали устанавливать драгу – эту плавучую фабрику по промывке песков. У меня была III группа инвалидности, и потому в шахту меня не взяли. Несколько человек, таких, как я, сфотографировали для выдачи разрешения на бесконвойную работу за зоной. К сожалению, меня «опер» не пропустил, и я «загорал» в зоне…

… Нашли нам применение. Недалеко от Комсомольска есть домостроительный завод при поселке Хурмули. Тут мы все опять начали работать, и тоже не очень-то легкий был труд: морозы доходили до -40°, но все-таки — не Колыма. Здесь, на этом большом комбинате, наш лагерь неделю не работал – бастовал из-за большой задержки зарплаты. Были и угрозы, появились на вышках и пулеметы, но мы выдержали, деньги выдали.

А вскоре появилась комиссия Верховного Совета – начали вызывать по одному и к вечеру уже вывешивали список освобожденных! Каждый день человек 20-25. Но освобождали не всех и причину задержки понять было трудно. Когда вызвали меня, председатель комиссии минут пять просматривал мои документы, формуляр-дело, потом задал несколько вопросов и последний из них был такой: «Ваше отношение к советской власти, если вас освободим?» Наверное, один из тысячи в таком случае ответил бы отрицательно. Я сказал, что жизни в Советском Союзе еще как следует узнать не успел, ну и вечером в списке освобожденных себя не нашел. Через пару недель — опять на этап, опять через Амур на пароме и – в Совгавань.

Здесь старый лагерь бытовиков, хорошо оборудован, у каждого своя кровать, тумбочка, в воскресенье выходной, зарплата, продукты в ларьке. Строили жилые дома, работали без ограждений, почти без охраны. В конце августа 56-го вечером, после работы, вызвали к начальнику. Сидят двое, и после приветствий и обязательных вопросов без обиняков прямо говорят: «Мы можем Вас освободить и предложить работать у нас. Это почти такая же организация, в которой Вы работали до ареста. У Вас большой жизненный опыт, много знакомых из Китая, жить будете в Хабаровске. Мы поможем с устройством. Как Вы на это смотрите?» Я ответил, что если освобожусь, то сразу поеду к матери, которую после моего ареста выслали в Казахстан, а потом, смотря по обстоятельствам, отвечу. На следующий день я появился в списке освобожденных, а еще через два дня, то есть 29 августа, получил паспорт, билет до Казахстана и справку о содержании в ИТЛ с 15.12.1947 г. до 18.08.1956 г. и еще хорошую характеристику от начальника лагеря…

Источник: Всеволод Пепеляев «Наказание без преступления» (журнал «Илин» № 1, 2001)

Подготовил к печати П. Конкин: http://ilin-yakutsk.narod.ru/2001-1/18.htm

Пётр Демант: Едем мы из больницы на никому не известный прииск – даже самые старые среди нас колымчане и названия «Днепровский» не слыхали:

…Наша машина въезжает в глубокую и узкую, стиснутую очень крутыми сопками долину. У подножия одной из них мы замечаем старую штольню с надстройками, рельсами и большой насыпью — отвалом. Внизу бульдозер уже начал уродовать землю, переворачивая всю зелень, корни, каменные глыбы и оставляя за собой широкую черную полосу. Вскоре перед нами возникает городок из палаток и нескольких больших деревянных домов, но туда мы не едем, а сворачиваем вправо и поднимаемся к вахте лагеря.

Вахта старенькая, ворота открыты настежь, заграждение из жидкой колючей проволоки на шатких покосившихся обветренных столбах. Только вышка с пулеметом выглядит новой — столбы белые и пахнут хвоей. Мы высаживаемся и без всяких церемоний заходим в лагерь…

… Так я получаю прописку на «Днепровском», в одиннадцатом отделении Берлага…

…Название свое «Днепровский» получил по имени ключа – одного из притоков Нереги. Официально «Днепровский» называется прииском, хотя основной процент его продукции дают рудные участки, где добывают олово. Большая зона лагеря раскинулась у подножия очень высокой сопки. Между немногими старыми бараками стоят длинные зеленые палатки, чуть повыше белеют срубы новых строений…

…Вопреки разговорам на Левом, «Днепровский» не был новым местом. Во время войны здесь находился рудный участок прииска «Хета», расположенного на трассе в тридцати километрах.

Когда в сорок четвертом году олово для государства оказалось менее важным, чем золото, участок закрыли, бараки скоро пришли в негодность, дороги позарастали травой и только в сорок девятом горные выработки расконсервировали и стали вдобавок вскрывать полигоны, чтобы промывать оловянный камень на приборах.

В долине работало восемь промывочных приборов. Смонтировали их быстро, только последний, восьмой, стал действовать лишь перед концом сезона. На вскрытом полигоне бульдозер толкал «пески» в глубокий бункер, оттуда по транспортерной ленте они поднимались к скрубберу — большой железной вращающейся бочке со множеством дыр и толстыми штырями внутри для измельчения поступающей смеси из камней, грязи, воды и металла.

Крупные камни вылетали в отвал – нарастающую горку отмытой гальки, а мелкие частицы с потоком воды, которую подавал насос, попадали в длинную наклонную колодку, мощенную колосниками, под которыми лежали полосы сукна. Оловянный камень и песок оседали на сукне, а земля и камушки вылетали сзади из колодки. Потом осевшие шлихи собирали и снова промывали — добыча касситерита происходила по схеме золотодобычи, но, естественно, по количеству олова попадалось несоизмеримо больше….

…И каждый день приносил новые неудобства: бригады в лагере без конца перебрасывали, зеки ходили по зоне со своими постелями на плечах, ругались и дрались за места со старожилами секций, стараясь не опоздать на ужин. Столовую превратили в спальню, а раздача пищи происходила под рваным брезентом.

Меня зачислили в итээровскую бригаду, где были замерщики, маркшейдеры», геологи и бухгалтеры с разных участков. В зону мы заходили последними, пока не собирались вместе. Нашим бригадиром был мастер мехцеха Судаков, в прошлом майор, худой, болезненного вида добряк, который никогда не повышал голоса — у него хватало своих забот.

Как бывший преподаватель подрывного дела в немецкой диверсионной школе «Цеппелин», он знал в лицо много своих учеников, разыскиваемых чекистами. Его без конца таскали к оперу, который раскрывал альбомы с фотографиями для опознания. Иногда его проверяли, показывая людей, которых он наверняка должен знать, сажали в карцер, если он не узнавал их, и грозили отправить во внутреннюю тюрьму в Магадане (куда он позднее и попал). Судаков как бригадир только проверял наш выход на работу, организовывал питание и быт, но никаких наших дел не касался.

Первые дни меня посылали по всем участкам перемерять объемы – некоторым замерщикам не доверяли. Я скоро догадался о своей роли и стал согласовывать расчеты с предшественниками, чтобы у тех, кто таскал руду, не отбирали дополнительного питания. Потом направили на второй горный участок, расположенный в конце вольного поселка.

К участку относились: карьер возле дороги, откуда возили руду на обогатительную фабрику, одна шахта и один прибор на полигоне…

…На втором участке я провел все лето. У нас в конторе собрался дружный коллектив, и жизнь на первых порах была довольно сносной. Пока от нас не отделили зону управления рудника («американскую»), мы ходили в магазин — деньги иногда перепадали от вольных – и частенько кормились в общежитии взрывников и бурильщиков. Случалось, после развода я успевал позавтракать у водителя рудовоза или бригадира взрывников — недавно освободившихся уголовников, которые охотно меня угощали. Они знали цену вкусной еде, да и в некоторой степени зависели от моих замеров. Больше всего мне нравилось в бараке взрывников—их бригадир был большим мастером по части свежих блинчиков.

Оставив позади эту приятную процедуру, я заходил в контору, брал инструмент, рулетку, метр и поднимался на карьер, где записывал результаты измерений в свой блокнот, тщательно сопоставляя фактические объемы с нуждами зеков, за которыми числились «кубики». Потом поднимался еще выше замерять шурфы – глубокие колодцы, которые бурили вручную.

Это был долгий и утомительный труд. Один зек держал короткий забурник—ломик с долотообразным острием, другой бил по забурнику кувалдой. После каждого удара забурник немного поворачивался, и так постепенно крошили камень, углубляя дыру. Иногда ее пробивали ломом — когда порода была помягче, особенно близко к поверхности.

Полученные шпуры (дырки) заряжали аммональными патронами. Это было обязанностью взрывника, который зажигал шнуры (на языке несведущих – «фитили») и быстро садился в бадью, которую тут же поднимали два зека с помощью ручного ворота – как в деревенском колодце. В той же бадье поднимали породу после взрыва…

…Карьер — маленькое искусственное ущелье над дорогой. Руда здесь очень бедная оловом, но пока нет лучшей (новые шахты еще не выдают «пески»), ее возят на обогатительную фабрику, которая должна чем-то питаться. Раз в день шустрый коротыш Вася Колпаков взрывает в стене карьера несколько шпуров, после чего зеки две смены выносят руду.

Я измеряю ее, закрывая глаза на маленькие пустоты внутри штабелей, но бригадира предупреждаю: «Смотри, на контрольном замере все эти штуки обнаружатся, и вам срежут объемы, на меня тогда не обижайтесь!»

Адский труд — нести вдвоем груженые носилки по узкой тропинке под гору и потом строить у дороги штабель; он обязательно должен иметь метровую ширину и в длину два метра. Иначе мерить нельзя — считает начальство. Японцы, которые никогда не делают перекуров и ловчее всех ходят по круче, еле-еле дотягивают до нормы. Почти все другие пары безнадежно отстают…

— Никуда не расходитесь, будет штаб,- объявляет дородный Хачатурян.

Поверка окончена, мы покорно собираемся около вахты, сидим полукругом, прямо на земле, лицом к воротам. Из рук в руки переходят самокрутки. Вечереет…

…Прошло еще полчаса. …Из вахты выходят Франко, Грек, замполит Трубицын, Хачатурян и толстый полковник в зеленой фуражке пограничника…

…Первым выступает Трубицын. Старые, избитые, много раз слышанные фразы. Неужели из-за этого нас мучили столько времени? Люди хотят спать, ведь завтра опять в забой, таскать носилки…

- Работаете лениво, – ругает Хачатурян, выступая следующим, – на вас жалуются вольнонаемные… мало самородков, – и обещает увеличить ассортимент своих «обменных» бутербродов! Да нам скажи что угодно – мы крепостные, бесправные…

Но что это? Грек, он ещё ни разу не отмахнулся от комаров, которые его густо облепили, говорит не как с преступниками, а удивительно по-человечески:

- Я не собираюсь тут длинные речи произносить. Кто из вас, ребята, давно на Колыме, понимает, что у нас не так плохо в сравнении с другими приисками. У нас сплошная механизация, ни одной тачки, «старики», наверно, сумеют это оценить по достоинству.

Завтра пустим скрепер на карьере второго участка, носилки своё отслужили! Со стороны прииска постараемся прибавить питание, махорка тоже будет. Если не подведете нас с планом, я тоже вас не забуду. С бригадирами поговорю отдельно. У меня все, товарищи!

Неожиданный гром аплодисментов. Лебердюк орет сзади:

- Что за базар?! Сидите спокойно, а то я вас всех… В театр пришли, что ли?

Мы быстро вспоминаем, где находимся, и молчим. Теперь очередь полковника из Магадана давать свои обещания. И он обещает:

— Заключенные нарушают режим, ходят на вольные квартиры, пьянствуют… разговаривают с населением, продают дрова, носят штатское… не стоят смирно, когда докладывают надзирателям, руки в карманах… на фабрике сушат сухари… Ничего, скоро построят новый изолятор…

Во всех бараках обсуждают вечерние речи: «Один Грек нас защищает». На следующий день действительно в карьере поставили скрепер – зубчатый ковш на стальном тросе, загребавший взорванные камни, песок и щебенку.

Бригаду носильщиков перевели в шахту, там вручную бурили шпуры – то же самое, как в шурфе, только ещё тяжелее, потому что приходилось бить горизонтально. Временами ломался скрепер, тогда опять таскали носилками…

…На нашем втором участке нарезали большую, глубокую шахту. Сменился мой начальник: вместо веселого Яценко теперь маркшейдером работает тощий пожилой Аристаров, из бывших. Ко мне он сперва относился крайне подозрительно, потом вдруг изменился и стал доверять документы, контрольный замер и даже ключ от своей квартиры рядом с конторой.

И все только потому, что я нашел в шахте потерянную им рулетку – и отдал ее! К моему удивлению, он сказал, что недавно его бывший помощник из уголовников продал за табак штатив от нивелира.

- Завтра будем ориентировать новую шахту, найди мне железную проволоку в полсотню метров, для отвеса,- попросил Аристаров.

Мы обедаем у маркшейдера дома. Его жена, только что вернувшаяся из отпуска, наготовила блинов. Я испытываю громадное удовольствие: сижу в обыкновенной, очень примитивно обставленной комнате, но сижу на стуле, за накрытым скатертью столом, и, главное, на нем стоят фаянсовые тарелки, а не жестяные миски из консервных банок, какими пользовались на всей Колыме люди моей категории. Блины беру вилкой, тоже необычный для лагеря инструмент. Когда недавно их впервые привезли в вольную приисковую столовую, то на первом же празднике пустили в ход вместо ножа — в драке. Удар вилки относительно безопасен, и к тому же прелесть новшества! По настоянию Грека вилки вскоре изъяли из употребления…

Ориентирование. Это значит: перевести геодезическую отметку – репер с поверхности в глубину шахты. Работа требует большой точности, иначе запутаешь потом все отсчеты и замеры под землей! Да, но где взять для отвеса такую длинную проволоку?

…Изящно держа в руке сигарету, жестикулируя длинными пальцами, Аристаров рассказывает о старой Колыме. Сам он, сын расстрелянного «врага народа», сидел здесь после окончания института с тридцать седьмого года, пережил произвол Гаранина, бежал, был пойман, сменил лагерь (некоторые зеки, особенно из ИТР, ухитрялись раньше перебегать из одного лагеря в другой, если «принимал» начальник, это побегом не считалось), а теперь вот уже несколько лет был на воле.

Во время войны где-то он обменялся статьей (предполагаю, также и фамилией, но об этом я молчу, да и он, разумеется, тоже!) с уголовником и может ездить в отпуск, в то время, как бывшие «враги народа» после освобождения получали вечную ссылку и подчинялись комендатуре, как, например, наш Грек.

- Значит, договорились – завтра утром! Ну, ладно, сорок, наверно, хватит, но не меньше!

- Николай Васильевич, откуда возьму такой кусок?

- Где-нибудь разыщешь! Помощник маркшейдера должен быть находчивым. Договорись в лагере с механизаторами, что ли. Если надо, пару пачек сигарет отдам – держи курево!..

…Весь вечер хожу как неприкаянный: где мне достать проволоку? Ни у кого из моих знакомых, которых я спрашивал, ничего подобного не нашлось, ведь сорок метров – приличный моток. А достать надо, я знаю Аристарова, он добр, но ужасно нервный и требовательный, когда дело касается работы. Ночью ворочаюсь на своих нарах и только утром, когда бегу в темноте в столовую, где получаю ложку каши, тощую селедку и чай, меня вдруг осеняет… Я видел такую проволоку — рискованно, конечно, но что поделаешь!

Все еще темно, когда приходим на участок (хожу я теперь с участковой бригадой). Кто идет в инструменталку, кто в контору, я же бегу прямо на сопку, мимо новой шахты, по дороге к старому карьеру.

Там теперь пусто, из новых штолен на других участках на фабрику поступает богатая руда, и никто в нашей бедной не нуждается – с открытием «Надежды» положение изменилось. На ходу подхватываю валявшуюся длинную доску и подымаюсь выше. Тут в сотне метров над последними шурфами вдоль долины протянулась цепь вышек…

…Вот она, моя проволока! Она тянется ниже вышек, местами подпирается жидкими треногами из жердей. Я ударяю по ней доской, она низко провисает, руками переламываю ее и начинаю наматывать на руку и локоть.

Быстро спускаюсь с горы — у меня не меньше пятидесяти метров проволоки. Нужная точка под копром новой шахты давно обозначена, я прицепляю проволоку и опускаю тяжелый отвес до дна шахты. Аристаров тут как тут, наблюдает за моей работой и, видно, доволен.

— Спустись вниз и предупреди, чтобы никто отвес не трогал! Потом зайдешь ко мне, заварю тебе чифирка, а сам выпью грамм сто — Грек выписал, я сказал, надо для промывки теодолита!

Когда через час вернулся проверить, не качается ли отвес, меня встретил звеньевой:

- Был колымский полковник и еще двое – диверсантов ищут! За четвертым шурфом телефонную линию оборвали, пол-оцепления осталось без связи! Надо же, как раз на нашем участке! Говорят, кто-то опять готовит побег…

Мы стояли у ствола шахты, я заметил, что проволока больше не шевелилась. «Поскорее засекать точку! – подумал я.- Пока никто не догадался!» И бегом пустился вниз.

- Готово, Николай Васильевич, можно…

Полчаса спустя я сложил штатив, убрал теодолит в футляр и отвязал отвес. Провожая своего начальника, который быстро поднимался по крутой лестнице шахты, я дернул за проволоку. Она сперва не поддалась, дернул еще — послышался металлический звон, как от лопнувшей струны, и я потянул опасный корпус деликти (corpus delicti – состав преступления, вещественное доказательство) к себе.

Он то и дело застревал в щелях промежуточных площадок, где я вчера выпилил углы, делая отверстия для отвеса. Наконец! Я скомкал проволоку, бросил ее в зумпф под стволом – яму, куда стекала вода из шахты, и затоптал ручкой лопаты.

Лишь год спустя, когда мы работали на другом участке, я рассказал Аристарову, откуда тогда взял проволоку. Он очень испугался:

- Ты мог подвести и меня под монастырь, о тебе и говорить нечего. Ладно, прошло – и слава богу, но больше такого никогда не смей делать!

Первый год на прииске прошел бурно и был полон неожиданностей. Геологи часто попадали впросак с прогнозами, громадные полигоны не всегда оправдывали надежды, зато случайно люди иногда натыкались на невероятно богатые места.

Вольнонаемные рыскали по полигонам и часто приносили касситеритовые самородки весом в десятки килограммов, за них хорошо платили.

Один раз на транспортерную ленту прибора попала пятипудовая глыба. Зек, который принял её за простой камень и тщетно пытался столкнуть, остановил ленту. Неожиданно рядом оказался Грек, он увез находку на самосвале, пообещав бригадиру:

- Я вас, хлопцы, не обижу!

Вскоре на приборе появился Хачатурян и обругал бригаду на чем свет стоит:

- Идиоты, такой кусок отдали! Я бы неделю вас без нормы кормил, да еще курева привез…

Энергию отключили, ребята сидели на транспортере и по очереди курили собранную из окурков самокрутку.

- Не могли иначе, гражданин начальник, – сказал бригадир

Макс Флейшер, бывший студент из Львова, – Он подошел, когда самородок снимали с ленты. Как отказать?

- Ну и черт с вами, сосите теперь лапу! — Хачатурян злобно сплюнул и ушел. Подали энергию, прибор загрохотал вновь.

Зайдя позже в контору. Макс подробно обрисовал нам эту сцену.

- Ну, и как, думаешь, он рассчитается завтра? – спросил инженер Будников. – На, бери, докури!

Тут Макс прекратил комедию, вытащил из-под куртки три коробки папирос и две банки тушенки.

Мы переглянулись.

- Это же Грек! Вдруг смотрим: опять самосвал. Подъезжает к полигону, из кабины выскакивает Грек, кричит: «Остановить прибор! Все ко мне!»

Словом, привез нам полсамосвала консервов, табака, хлеба буханок двадцать, масла – наверно, вдвое больше, чем Хачатурян за все время нам раздал, а мне папирос и даже чекушечку спирта. Но втихаря, чтоб тут же выпил со звеньевым и запах успел улететь до шмона. Да, как такому не угодишь?

Далеко за фабрикой и высоко на сопке открыли новый участок «Аннушка». Наши ходили туда под отдельным конвоем, набирали полные мешки руды и относили вниз к машине. Но руда оказалась неважной, и это мучение скоро прекратили: носильщики возвращались вечером полумертвыми, перепад в высоте был больше ста метров, а дороги практически никакой, лишь тропка сбегала вниз.

На участке «Надежда», прямо напротив нас, работали сперва уголовники-малосрочники из разведрайона, которые жили в небольшом местном лагере УСВИТЛа. В поселке можно было встретить худощавого человека в шляпе, с полевой сумкой на боку. Некоторые считали его не совсем нормальным, он ни с кем не разговаривал, на приветствия не отвечал и жил в гостинице управления – маленьком двухкомнатном домике за клубом. Это был начальник геологоразведочной партии, которая разыскивала богатую жилу и открыла «Надежду», где позднее стала работать режимная бригада и откуда сбежал Батюта.

Режимники не имели возможности свободно разговаривать с нами, но слух о сказочно богатой жиле очень скоро проник в лагерь, и когда на наших глазах по крутой сопке быстро проложили дорогу, мы поняли, что слух правильный. Аристаров рассказывал об этой жиле невероятное: ее обнаружили буквально в трех метрах от поверхности, притом руда была такой богатой, что ее незачем было возить на фабрику.

Там руду обогащали до сорока процентов содержания металла – на «Надежде» оно было семидесятипроцентным! Однако на плавильном заводе под Новосибирском, куда отправляли руду, действовала стандартная схема, рассчитанная на сорок процентов, за более богатое содержание ничего не доплачивали.

Поэтому Грек распорядился дробить руду и добавлять в нее песок, пока не оказывалась требуемая кондиция- сорок процентов. Потом «концентрат» отправляли на материк в двойных мешочках, под пломбами.

На «Надежде» теперь снова работали вольнонаемные и уголовники. Там открыли ларек, где спирт и дефицитные товары меняли на самородки. Все вольные мужчины после работы в конторе, на шахте, на бульдозере или приборе отправлялись туда халтурить, ибо другой возможности достать выпивку не было.

Нашу же шахту все углубляли и углубляли – геологи сулили в ней неслыханные богатства, которых, однако, не оказалось. Но Шляпа – Петр Иванович Скорняков – по слухам, за «Надежду» получил Сталинскую премию…

Начались снегопады, за ними следовали оттепели, работать становилось все труднее. Когда из-за мороза переставала поступать вода, приборы останавливались и на полигон посылали мыть металл зеков с лотками, норма была два килограмма на человека.

Кто-то из начальства вспомнил старый колымский закон: не впускать в зону людей, не выполнивших норму. Они устало торчали возле вахты, потом их сдавали бригадиру следующей смены, и несчастные продолжали работать. Естественно, что, надрываясь круглыми сутками, они скоро доходили и, когда их наконец пускали в лагерь, попадали в санчасть. Картина хорошо мне знакомая: изможденные лица со впалыми щеками – такими были люди в конце сезона в любом из колымских лагерей …

Источник: Демант Пётр Зигмундович (Кресс Вернон) «Зекамерон XX века» (М., Худ. лит.1992, «Берлаговский прииск», стр. 249-272): https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=10991

Алексей Яроцкий: На пятые сутки показались высокие сопки, покрытые снегом. Неласково нас встретил Магадан:

Принял нас конвой, пеший и конный, с собаками, и вот потянулась длинная колонна в город. Угрюмые сопки, низкое серое небо, снег на горах – все это вместе с пожаром, дымом и пылью создавало невеселое настроение. Каждый думал, вырвется ли он когда-нибудь из этого мрачного края?

Шедший со мной в одной шеренге троцкист кричал редким прохожим: «Эй, браток! До кладбища далеко?» Шутка была плохая – не прошло и двух лет, как большинство шагавших со мной угодило в отработанные шахты, разведочные шурфы и траншеи…

…В городском лагере я был в общей зоне, а троцкисты (так называли всех бывших членов партии) сидели в отдельной спецзоне. На второй день явился в начальник УСВИТЛа (Управления северо-восточными исправительно-трудовыми лагерями) Филиппов…

… Весной 1936 года он был заместителем начальника Дальстроя Э. П. Берзина, о котором стоит вспомнить. Вот этот Филиппов сказал нам речь, суть которой сводилась к тому, что мы будем расконвоированы, не увидим колючей проволоки и собак, будем получать зарплату вольнонаемных, нас будут хорошо кормить и одевать, но «мы требуем от вас трудового подвига.»

Это была правда. Действительно, до гибели Берзина (август 1938 г.) заключенным на Колыме зарплату платили по ставкам вольнонаемных, хорошо одевали и неплохо кормили, все прииски были бесконвойными; действовала система зачетов, т. е., в зависимости от производительности труда, день работы засчитывался за два или три дня отбывания наказания (на политических эта система не распространялась).

Под конвой попадали только те, кто отказывался работать. Действовала сеть так называемых учкомбинатов, т. е. школ ускоренного типа, готовивших горных мастеров, маркшейдеров, нормировщиков, шоферов и т. д. Само окружение Берзина состояло в значительной мере из бывших заключенных досрочно им освобожденных за хорошие показатели в работе (Полянский, Кичкачев, Эйдлин и др.) …

… Среди заключенных было много раскулаченных, со свойственным крестьянину трудолюбием они работали, как черти, а деньги переводили домой «на корову».

Интересна была и так называемая «колонизация»: человек заключал договор с Дальстроем, где он обязывался сверх установленного судом срока пробыть на Колыме еще 10 лет. Ему давали ссуду на постройку дома, корову и, самое главное, привозили семью. Я мечтал подписать такой договор, но преимущество отдавалось раскулаченным в надежде, что они действительно осядут на землю.

Колонисты обосновались в поселках Новая-Васелая, Ола, Тауйск, Армань и других по берегу Охотского моря. Им давали фураж по государственным ценам, а мясо разрешали продавать на базаре в Магадане, так за 2-3 года была разрешена проблема мяса на побережье. Основным занятием в этих поселках было овощеводство и рыболовство.

Договор на колонизацию часто подписывал сам Берзин, и выглядело все это очень торжественно. Приведут какого-нибудь кубанского казака, который и в первую германскую воевал, и у Деникина был, и с Врангелем в Турцию ездил. Ломаный-переломанный, усталый, изверившийся во всем человек, сам на себе поставивший крест. Приведут в кабинет, и Берзин спросит:

- Ну, сколько тебе осталось?

- Восемь, гражданин начальник.

- Ну как, на восемнадцать подпишешь?

- А бабу и детишек привезете, они высланы в Нарым?

- Привезу, хату привезу, корову дам, живи, выращивай картошку с капустой, болеют люди от цинги.

- Давайте подпишу, не думал уже детишек увидеть и бабу жалко.

Тут Берзин протягивал руку и говорил:

- Товарищ Петренко, будем вместе осваивать Крайний Север.

После расстрела Берзина (1894 -1938) все колонпосёлки были ликвидированы, колонисты водворены в лагеря, а семьи высланы по этапу на материк. Берзин хотел создать и создал обстановку массового трудового подъема, эти слова затасканы и затерты, но других я не нахожу…

… Машина уходила за машиной, каждый день на крыльцо УРБ (учетно-распределительное бюро) выходил нарядчик и выкрикивал фамилии. Всех волновал вопрос – куда? Говорили – в ЮГГТУ, СГПУ, ЗГПУ и т. д. За страшными буквами ГПУ скрывалось очень простое содержание – горнопромышленное управление, а буквы впереди означали Южное, Северное, Юго-западное.

Каждый мечтал о работе по специальности и боялся горных работ. Страшно было после теплой московской квартиры браться за приисковую тачку и перескакивать из XX века прямо в начало XVIII, к Петру Алексеевичу на строительство Санкт-Петербурга или к Демидову на Уральские рудники.

Между прочим, я потом часто вспоминал Демидова, потому что в 30-е годы на Колыме все горное дело основывалось на той же энергетической основе. Там были плотины и здесь были плотины, там были водозаводные канавы и тут были такие же канавы, там была тачка вершиной техники и здесь она была главным транспортным средством.

… Когда в Магадане меня подсадили в машину к «троцкистам», то включили в список этапируемых, на котором уже была резолюции «только тяжелый физический труд».

На следующий день нам выдали мешок, в котором лежали тачечное колесо, ось, лопата и кайло без ручек, и мы тронулись в глубь тайги по вьючной тропе. Прошли без конвоя километров 10 и пришли к ключу Шах, где должен был быть прииск – имени 8 Марта. Но пока на месте будущего прииска стоял один рубленый домик, где жил его начальник некто – Терехов, тоже бывший зек, перевоспитавшийся кулак, здоровенный, но довольно добродушный дядя.

У него под брезентом лежали доставленные зимой свернутые палатки и запас продуктов. Когда мы увидели, что жить негде, что впереди у нас все прелести первооткрывателей, да еще в лагерном варианте, то повторилась картина митинга во Владивостоке при погрузке на пароход «Колыма.» Хорошо помню ее: яркий летний день, зеленая, густая по пойме ключа Шах тайга и возбужденная толпа интеллигентов.

Одни кричали, что нужно объявить коллективную голодовку и требовать отправки и политизоляторы, если мы политические противники Сталина, говорили они, то пусть он посадит нас в тюрьму и держит так, как в любой стране поступают с политзаключенными. Другие говорили – пусть нас называют врагами народа, но мы большевики и не для Сталина, а для народа будем работать.

Дискуссия продолжалась бы долго, учитывая эрудицию и политический опыт ораторов, но обстановка не располагала – миллионы комаров нависали тучей и страшно нас мучили. А тут па сцену выступил начальник прииска Терехов и сказал:

«Хватит вам шуметь. Люди вы, конечно, интеллигентные, но комары вас сожрут. Берите лучше в руки топоры и пилы, ставьте каркасы, натягивайте палатки, а то пропадете в тайге».

Сказал он это довольно добродушно, но прибавил, что по дороге в управление выставлен оперпост с собаками и назад дороги нет.

Его слова подействовали, тем более, что иностранных корреспондентов не было, прений в парламенте не предвиделось, а комары были фактом. Короче говоря, взялись за плотницкий инструмент и к вечеру, вернее уже поздней ночью, хоть неумело, но срубили каркасы и натянули подпалатники и палатки.

Две страшных колымских зимы я прожил в палатках и скажу несколько теплых слов об этих сооружениях:

Выбирается площадка в 21 метр длины и 7 метров ширины, настилается пол из досок, а если их нет, то из накатника диаметром 10 см, кладется нижний повязочный брус, в нем делаются дырки для стоек, ставятся стойки и верхний обвязочный брус, затем стропила, конек – и каркас готов. На него напяливается полотняный подпалатник, затем брезентовая палатка, и милости просим в дом.

Окна вмонтированы в саму палатку, двери отсутствовали, их заменял откидывающийся в сторону брезент. Если в палатке были установлены двухэтажные нары вагонной системы, то в ней помешалось 60-70 человек, а на сплошных нарах гораздо больше.

В такой палатке в проходе посредине ставили две печки из железных бочек с жестяными трубами, которые выводились прямо кверху.

Летом умывались на улице, зимой в палатке из жестяного умывальника. Зимой палатку засыпали до крыши снегом, поливали водой и топили печи метровыми дровами непрерывно, в результате на верхних нарах был «Ташкент», на нижних около нуля, а на полу 5-10 градусов мороза.

Но это было жилье, и после двенадцатичасовой смены на пятидесятиградусном морозе было хорошо постоять у печки.

Дня два мы устраивались, а плотники делали тачки и рукоятки к кайлам и лопатам, и вот мы вышли в забой…

… Поднять песок на эстакаду было непросто, в 1936 г. это делалось вручную – откатчик полночи л тачку к эстакаде, а затем крючник зацеплял тачку спереди, и они вдвоем ее по крутому подъему, потом по площадке и опять по подъему – так, как идет человек по лестнице, только не было ступенек, а сбоку доски, по которой катились тачки, были перекладины.

В забое работа была организована на таком же техническом уровне. Зимой верхний слой пустой породы взрывался и вывозился вручную в коробах по ледяным дорожкам, слой золотоносных песков обнажался, летом прогревался солнцем, и мерзлота отступала.

Тогда породу разрыхляли кайлами и грузили лопатами в инки. Я нарочно пишу об этом подробно, чтобы было понятно, как «легко» было человеку из двадцатого века жить не по своей воле в восемнадцатом.

Хочу несколько слов сказать о золоте. Оно меньше всего нас интересовало. Наш заработок, питание, а для уголовников, бытовиков и политических, осужденных за антисоветскую агитацию по статье 58-10 (так называемые болтуны и анекдотчики) и сокращение срока наказания – все зависело от «кубиков» – количества добытых и промытых кубометров золотоносных песков.

Я работал уже несколько месяцев в забое, а золота все не видел. Забой был мокрый, а золотоносный песок представлял из себя довольно крупную речную гальку с глиной, то есть грязную гальку, в которой золота не было видно.

Забой был высотой метр с небольшим и выбрался до «плотика», то есть до скалы, из которой состояло дно ключа, отведенного в сторону. Однажды этот «плотик» пропал, горный смотритель приказал углублять забой до скалы, а это уменьшало проходку вперед и было нам совсем невыгодно.

С утра мы все время углублялись и дошли до скалы к обеду, к этому времени высота забоя стала почти в рост человека.

У меня было расстройство желудка, и я не пошел обедать. Стоял чудный солнечный день комаров не было, я снял гимнастерку и лег загорать на опрокинутой тачке. Я был один в забое, весь он сочился водой. И вдруг я увидел по всей его поверхности блестящие точки.

Рядом валялась банка из-под сгущенного молока, и я стал пальцами выковыривать маленькие самородки и класть их в банку. За несколько минут банка оказалась полная и стала очень тяжелой, весом не меньше килограмма.

До обеденного перерыва участковый геолог бил шурф рядом, с этим забоем – значит заложил яму метр на метр, которая должна была определить край россыпи. Яма проходила уже по пустой породе, это было видно даже не геологу.

Тогда я, шутки ради, залез в этот шурф и рассыпал там золото по дну, а отдельные самородки засунул в стенки шурфа, разровнял дно ногами и стал ждать, что будет.

По правилам геологоразведки, через каждые 20 сантиметров глубины шурфа нужно промыть породу и определить содержание золота.

Вот после обеда пришли работники геологоразведки, углубились на 20 сантиметров, промыли и не поверили своим глазам: золото оказалось там, где его, не могло быть. С таким же успехом его можно было найти в украинском черноземе Полтавской области. Прибежал главный геолог, собрались старые приискатели из числа горных смотрителей, но никто ничего не мог понять.

Когда я сказал, что рассыпал золото ради шутки, они меня чуть не поколотили, потом посмеялись и на этом эпизод закончился.

А золото пошло после обеда совершенно невероятное, все начали находить самородки, в соседнем звене подняли самородок весом в 1 килограмм, я нашел в 300 граммов, появились самородки на бутаре и даже на отвале.

Всего за этот день подняли до 18 килограммов самородков и очень много мелких. Нужно сказать, что было правилом оплачивать забойщику любой самородок свыше 75 граммов по рублю за грамм, а половину его стоимости выдавать продуктами. У нас вдоволь был только хлеб и рыба. Ларек сверх котлового довольствия открывался раз в месяц и состоял, в зависимости от категории питания, из нескольких банок консервов. В этом смысле золото представляло для нас большой интерес.

К вечеру стало ясно, что наша бригада попала на «карман». Так называется углубление в дне реки, имеющее отвесные края и задерживающее золото, которое несет вода по дну. Этот «карман» был метров 80-100 в длину по руслу ключа шириной во всю россыпь, вот поэтому я и потерял «плотик», т. е. дно забоя.

Потом он опять поднялся, образуя своеобразный порог, который задерживал скорость течения воды и способствовал оседанию золота. Это было такое место, о котором золотоискатели мечтают всю жизнь. На каких-то 30 метрах залегало, наверно, около двух тонн золота.

Когда кончилась смена, я пошел смотреть, как будут снимать золото, – в те либеральные бесконвойные времена это было возможно. Его поместили в две жестяные банки вроде умывальников, только с приспособлением для вьючного седла. Горный смотритель – старик из забайкальских старателей – когда увидел слой золота, закрывавший трафареты, чуть не спятил – весь затрясся, глаза загорелись волчьим огнем, он повторял только одно слово – богачество, богачество. У нас это проклятое золото таких сильных эмоций не вызывало.

Я попросил разрешения поднять эти банки с золотом и прицепить на крючки к вьючному седлу лошади, возившей добычу в кассу управления…

…Я не был Святогором-богатырем и взялся за банку не единым перстом, а правой рукой и не поднял, а потом двумя руками и с трудом поднял на седло. А было в каждой из этих банок по 40 килограммов и добыли его 60 несчастных и неопытных интеллигентов за одну смену. Значит, на брата приходилось больше килограмма и если считать по 1,5 доллара за грамм, то заработали мы в этом день по 1500 долларов, а автомашина Форд-8 стоила тогда 400 долларов. Таких дней было немного, это был, конечно, случай. Такова была золотая берзинская Колыма…

Источник: Яроцкий А.С. «Золотая Колыма» (М., РУПАП, 2003, «Глава четвертая. Колыма берзинская», стр.37-66): https://shalamov.ru/context/13/9.html

Варлам Шаламов: Тачка – символ эпохи, эмблема эпохи, арестантская тачка.

Машина ОСО –

Две ручки, одно колесо.

ОСО – это особое совещание при министре, наркоме ОГПУ, чьей подписью без суда были отправлены миллионы людей, чтобы найти свою смерть на Дальнем Севере.

Я – тачечник высокой квалификации. Я катал тачку в открытых забоях прииска «Партизан» золотой дальстроевской Колымы всю осень тридцать седьмого года.

Зимой, когда нет золотого сезона, промывочного сезона, на Колыме катают короба с грунтом – по четыре человека на короб, воздвигая горы отвалов, снимая торфяную рубашку и обнажая к лету пески – слой с содержанием золота.

Ранней весной тридцать восьмого года я снова взялся за ручки машины ОСО и выпустил их только в декабре 1938 года, когда был арестован на прииске и увезен в Магадан по «делу юристов» Колымы…

… Тачку нельзя любить. Ее можно только ненавидеть. Как всякая физическая работа, работа тачечника унизительна безмерно от своего рабского, колымского акцента. Но как всякая физическая работа, работа с тачкой требует кое-каких навыков, внимания, отдачи.

И когда это немногое твое тело поймет, катать тачку становится легче, чем махать кайлом, бить ломом, шаркать подборной лопатой. Трудность вся в равновесии, в удержании колеса на трапе, на узкой доске.

В золотом забое для пятьдесят восьмой статьи есть только кайло, лопата с длинным черенком, набор ломов для бурения, ложечка железная для выскребания грунта из бурок. И тачка.

Другой работы нет. На промывочном приборе, где надо «бутарить» – двигать взад-вперед деревянным скребком, подгоняя и размельчая грунт, – пятьдесят восьмой места нет. Работа на бутаре – для бытовиков. Там полегче и поближе к золоту.

Промывальщиком работать над лотком пятьдесят восьмой было запрещено. Можно работать с лошадью – коногонов берут из пятьдесят восьмой. Но лошадь существо хрупкое, подверженное всяким болезням. Паек ее северный обкрадывают конюхи, начальники конюхов и коногоны. Лошадь слабеет и умирает на шестидесятиградусном морозе раньше, чем человек. Забот лишних столько, что тачка кажется проще, лучше грабарки, честнее перед самим собой, ближе к смерти…

…Есть еще одна работа в бригаде, постоянная работа, о которой мечтает каждый рабочий утром каждого дня, – это работа подносчика инструмента. Кайла быстро тупятся при ударах о камень. Ломы быстро тупятся. Требовать хороший инструмент – право рабов, и начальство стремится все сделать, чтобы инструмент был остер, лопата удобна, колесо тачки хорошо смазано.

На каждом производственном золотом участке есть своя кузница, где круглые сутки кузнец с молотобойцем могут оттянуть кайло, заострить лом. Кузнецу работы много, и единственный миг, когда может вздохнуть арестант, – когда нет инструмента, в кузницу унесли. Конечно, он не сидит на месте – он подгребает забой, насыпает тачку. Но все же…

Вот на эту работу – подносчика инструмента – и хотелось каждому попасть хоть на один день, хоть до обеда.

Вопрос о кузницах изучен начальством хорошо. Было много предложений улучшить это инструментальное хозяйство, изменить эти порядки, вредящие выполнению плана, чтобы рука начальства на плечах арестанта была еще тяжелей. Нет ли здесь сходства с инженерами, работавшими над техническим решением научной проблемы создания атомной бомбы? Превосходством физики – как говаривали Ферми и Эйнштейн. Какое мне дело до человека, до раба. Я – инженер и отвечаю на технический вопрос.

Да, на Колыме, на совещании, как можно лучше организовать труд в золотом забое, то есть как лучше убивать, быстрее убивать, выступил инженер и сказал, что он перевернет Колыму, если ему дадут походные горны, походные кузнечные горны. Что уж тогда-то при помощи этих горнов все будет решено. Не нужно будет подносить инструменты. Подносчики инструмента должны взяться за ручки тачки и расхаживать по забою, не ждать в кузнице, не задерживать всех и вся…

Мне очень хотелось хоть на один день стать подносчиком инструмента…, но мне доставалась только тачка. Я должен был уметь и кайлить, и управляться лопатой, и бурить – да, да, но в этой каменной яме золотого разреза я предпочитал тачку…

… На дне разреза – каменной ямы неправильной формы – настланы толстые доски, и не просто, а соединены друг с другом намертво в особое инженерное сооружение – центральный трап. Ширина этого трапа полметра, не больше. Трап укреплен неподвижно, чтобы доски не провисали, чтобы колесо не вильнуло, чтобы тачечник мог прокатить свою тачку бегом.

Этот трап длиной метров триста. Трап стоял в каждом разрезе, был частью разреза, душой разреза, ручного каторжного труда с применением малой механизации.

От трапа отходят отростки, много отростков – в каждый забой, в каждый уголочек разреза. К каждой бригаде тянутся доски, скрепленные не так основательно, как на центральном трапе, но тоже надежно.

Лиственные плахи центрального трапа, истертые бешеным кружением тачек – золотой сезон короток, – заменяются новыми. Как и люди.

Выехать на центральный трап надо было умело: выкатить со своего трапа тачку, повернуть, не заводя колесо на главную колею, протертую в середине доски и тянущуюся ленточкой или змеей – впрочем, змей на Колыме нет, – от забоя до эстакады, от самого начала и до самого конца, до бункера.

Важно было, пригнав тачку к самому центральному трапу, повернуть ее, удерживая в равновесии собственными мускулами, и, поймав момент, включиться в бешеную гонку на центральном трапе – там ведь не обгоняют, не опережают, – нет места для обгона, и ты должен гнать свою тачку вскачь вверх, вверх, вверх по медленно поднимающемуся на подпорках центральному трапу, неуклонно вверх, вскачь, чтобы тебя не сбили с дороги те, кого хорошо кормят, или новички…

Ты должен бросать тачку ручками вверх, опустив ее вовсе над бункером, – самый шик! – а потом подхватить пустую тачку и быстро отходить в сторону, чтобы осмотреться, передохнуть немножко, уступить дорогу тем, кого еще хорошо кормят.

Назад от эстакады к забою идет запасной трап – из старых досок, изношенных на центральном трапе, но тоже добротных, скрепленных гвоздями надежно. Уступи дорогу тем, кто бежит бегом, пропускай их, сними свою тачку с трапа – предупреждающий крик ты услышишь, – если не хочешь, чтобы тебя столкнули.

Отдохни как-нибудь – чистя тачку или давая дорогу другим, ибо помни: когда ты возвратишься по холостому трапу в свой забой – ты не будешь отдыхать ни минуты, тебя ждет на рабочем трапе новая тачка, которую насыпали твои товарищи, пока ты гнал тачку на эстакаду.

Поэтому помни – искусство возить тачку состоит и в том, что назад пустую тачку по холостому трапу надо катить совсем не так, как ты катил груженую. Пустую тачку надо перевернуть, толкать колесом вперед, положив пальцы на поднятые вверх ручки тачки. Здесь и есть отдых, экономия сил, отлив крови из рук. Возвращается тачечник с поднятыми руками. Кровь отливает. Тачечник сохраняет силы.

Докатив тачку до своего забоя, ты просто бросаешь ее. Тебе готова другая тачка на рабочем трапе, а стоять без дела, без движения, без шевеления в забое не может никто – во всяком случае никто из пятьдесят восьмой статьи.

Под жестким взглядом бригадира, смотрителя, конвоира, начальника ОЛПа (организованного лагерного пункта), начальника прииска, ты хватаешься за ручки другой тачки и уезжаешь на центральный трап – это и называется конвейер, сменная тачка. Один из самых страшных законов производства, за которым следят всегда…

…Когда берешься за тачку – ненавистную большую (десять тачек на кубометр) или «любимую» малую, то первое дело тачечника – распрямиться.

Расправить все свое тело, стоя прямо и держа руки за спиной. Пальцы обеих рук должны плотно охватывать ручки груженой тачки.

Первый толчок к движению дается всем телом, спиной, ногами, мускулами плечевого пояса – так, чтобы был упор в плечевой пояс. Когда тачка поехала, колесо двинулось, можно перенести руки немного вперед, плечевой пояс чуть ослабить.

Колеса тачечник не видит, только чувствует его, и все повороты делаются наугад с начала до конца пути. Мускулы плеча, предплечья годятся для того, чтобы повернуть, переставить, подтолкнуть тачку вверх на эстакадном подъеме. В самом движении тачки по трапу эти мускулы – не главные.

Единство колеса и тела, направление, равновесие поддерживается и удерживается всем телом, шеей и спиной не меньше, чем бицепсом.

Пока не выработается автоматизм этого движения, этого посыла силы на тачку, на тачечное колесо – тачечника нет. Приобретенные же навыки тело помнит всю жизнь, вечно.

Тачки на Колыме бывают трех видов: первая, обыкновенная «старательская» тачка, емкостью 0,03 кубометра, три сотых кубометра, тридцать тачек на кубометр породы. Сколько весит такая тачка?

На Колыме в золотых ее забоях к сезону тридцать седьмого года были изгнаны старательские тачки, как маломерки чуть не вредительские.

Гулаговские, или берзинские, тачки к сезону тридцать седьмого года и тридцать восьмого года были емкостью в 0,1 – 0,12 кубометра и назывались большими тачками. Десять тачек на кубометр. Сотни тысяч таких тачек были изготовлены для Колымы, завезены с материка, как груз поважней витаминов.

Были на приисках и металлические тачки, также изготовленные на материке, клепаные, железные. Тачки эти были емкостью в 0,075 кубометра, вдвое больше старательской, но, разумеется, не устраивали хозяев. ГУЛАГ набирал силу.

Эти металлические тачки не годились для забоев Колымы. Раза два в своей жизни мне пришлось поработать на такой тачке. В их конструкции была ошибка – тачечник не мог распрямиться, толкая тачку, – единства тела и металла не получилось. С деревянной конструкцией тело человека ладит, находит союз легко.

Тачку эту можно было толкать вперед, только согнувшись в три погибели, и колесо само съезжало с трапа. Поставить тачку на трап человек один не мог. Нужна была помощь.

Металлические тачки нельзя было удержать за ручки, распрямляясь и выталкивая тачку вперед, а изменить конструкцию, длину рукоятки, угол наклона было невозможно. Так эти тачки и отслужили свой срок, мучая людей хуже, чем большие…

…Я хорошо помню летнюю ночь, когда выкатил груженную моими товарищами большую тачку на трап. Маленькими тачками не разрешалось пользоваться в нашем забое. Тачка, груженная плывуном – на Колыме слой, содержащий золото, разный: и галька, и плывун, и скала с плывуном.

Мускулы мои тряслись от слабости и дрожали каждую минуту в моем истощенном, измученном теле, в язвах от цинги, от незалеченных отморожений, ноющем от побоев. Надо было выезжать на центральный трап из нашего угла, выезжать с доски, которая ведет из нашего забоя на центральный трап. На центральный трап катили несколько бригад – с грохотом и шумом.

Тут ждать тебя не будут. Вдоль трапа ходили начальники и подгоняли палками и руганью, похваливая возивших тачку бегом и ругая голодных улиток вроде меня.

Ехать все же было надо сквозь побои, сквозь ругань, сквозь рев, и я вытолкнул тачку на центральный трап, повернул ее вправо и сам повернулся, ловя движение тачки, чтобы успеть подправить, если колесо свернет в сторону.

Хорошо возишь только тогда, когда ты телом с ней, с тачкой, только тогда ты можешь ею управлять. Это вроде велосипеда в физическом ощущении. Но велосипед был победой когда-то. Тачка же поражением, оскорблением, вызывающим ненависть, презрение к самому себе.

Я вытащил тачку на трап, и тачка покатилась к эстакаде, и я побежал за тачкой, пошел за тачкой по трапу, ступая мимо трапа, качаясь, лишь бы удержать колесо тачки на доске. Несколько десятков метров – и на центральный трап входил причал другой бригады, и с этой доски, с этого места можно было катить тачку только бегом.

Меня сейчас же столкнули с трапа, грубо столкнули, и я едва удержал тачку в равновесии, ведь же был плывун, а все, что просыпано по дороге, полагается собрать и везти дальше. Я был даже рад, что меня столкнули, я мог немного отдохнуть.

Отдыхать в забое ни минуты было нельзя. За это били бригадиры, десятники, конвой – я это хорошо знал, поэтому я «ворочался», просто меняя мускулы, вместо мышц плечевого пояса и плеча другие какие-то мускулы удерживали меня на земле.

Бригада с большими тачками проехала, мне было снова можно выезжать на центральный трап.

Дадут ли тебе что-нибудь есть в этот день – об этом не думалось, да ни о чем не думалось, ничего в мозгу не оставалось, кроме ругательств, злости и – бессилия.

Не меньше получаса прошло, пока я добрался со своей тачкой до эстакады. Эстакада невысокая, в ней всего метр, настил из толстых досок. Есть яма – бункер, в огороженный этот бункер-воронку надо ссыпать грунт.

Под эстакадой ходят железные вагонетки, и вагоны по канату уплывают на бутару – на промывочный прибор, где под струей воды промывается грунт и на дно колоды оседает золото.

Вверху на бутаре-колоде метров двадцати длиной работают люди, посыпают лопаточками грунт, бутарят. Бутарят не тачечники, да и к золоту близко пятьдесят восьмую не подпускают. Почему-то работа на бутаре – она полегче, конечно, чем забой, – считалась допустимой только для «друзей народа».

Я выбрал время, когда на эстакаде не было тачек и других бригад. Эстакада невысока. Я работал и на эстакадах высоких – метров десять подъема. Там у въезда на эстакаду стоял специальный человек, помогавший тачечнику вывезти свой груз на вершину, к бункеру. Это – посерьезней. В эту ночь эстакада была маленькой, но все равно не было сил толкать тачку вперед.

Я чувствовал, что я опаздываю, и напряжением последних сил вытолкнул тачку к началу подъема. Но не было сил толкать эту тачку, неполную тачку, вверх. Я, который давно уже ходил по приисковой земле, шаркая подошвами, передвигая ноги, не отрывая подошв от земли, не имея сил сделать иначе – ни выше поднять ногу, ни быстрее. Я давно уже ходил так по лагерю и по забою – под тычки бригадиров, конвоиров, десятников, прорабов, дневальных и надзирателей.

Я почувствовал толчок в спину, несильный, и почувствовал, что падаю вниз с эстакады вместе с тачкой, которую я еще удерживал за ручку, как будто мне было еще надо куда-то ехать, куда-то править, кроме ада.

Меня просто столкнули – большие тачки пятьдесят восьмой шли к бункеру. Это были наши же товарищи, бригада, жившая в соседней секции. Но и бригада и её бригадир Фурсов хотели только показать, что-он-то, и его бригада, и его большая тачка не имеют ничего общего с таким голодным фашистом, как я.

У бункера стоял прораб нашего участка, вольняшка Петр Бражников, и начальник прииска Леонид Михайлович Анисимов… и дожидались, пока я соберу все до последнего камушка в тачку. Я подтащил тачку к трапу и начал подъем и снова стал толкать тачку наверх. Начальники были обеспокоены только тем, чтобы я не загородил дорогу другим бригадам. Я снова поставил тачку на трап и пытался вытолкнуть ее на эстакаду.

И снова меня сбили. На этот раз я ждал удара, и мне удалось оттащить тачку в сторону на самом подъеме. Приехали и уехали другие бригады, и я снова начал свой подъем. Я выкатил, опрокинул – груза там было немного, отскреб лопатой с бортов своей тачки остатки драгоценного плывуна и выкатил тачку на обратный трап, на запасной трап, на второй трап, где катили пустые тачки, возвращаемые в золотой забой…

…Тачечник обязан чувствовать тачку, центр тяжести тачки, ее колесо, ось колеса, направление колеса. Колесо ведь тачечник не видит – и в дороге, и с грузом, и назад. Он должен чувствовать колесо. Колеса тачки бывают двух типов, одно с более тонкой полосой круга и шире диаметром, другое с более широкой полосой. В полном соответствии с законом физики первое – легче на ходу, зато второе – более устойчиво.

В колесо вставляется чека, смазывается дегтем, солидолом, колесной мазью и вставляется наглухо в отверстие у подошвы тачки. Тачку надо смазывать аккуратно. Обычно бочки с этой смазкой стоят у инструменталок.

Сколько же сотен тысяч тачек разбито за золотой сезон на Колыме? Сведения о десятках тысяч есть лишь по одному очень маленькому управлению.

В дорожном управлении, где золото не добывают, пользуются теми же тачками, большими и малыми. Камень везде камень. Кубометр везде кубометр. Голод везде голод.

Сама трасса – это своеобразный центральный трап колымского золотого края. В сторону от трассы отходят отростки – каменные отростки дорог с двусторонним движением, – на центральной трассе движение в восемь рядов машин, связывающих прииски, рудники с трассой.

Трасса до Неры в прямом направлении тысяча двести километров, а с дорогой в Делянкир-Кулу – Тенькинском направлении – и больше двух тысяч километров.

Но во время войны на трассу пришли бульдозеры. Еще раньше экскаваторы. В 1938 году экскаваторов не было. Было отстроено шестьсот километров трассы за Ягодный, дороги к приискам Южного и Северного управлений уже были построены. Колыма уже давала золото, начальство уже получало ордена.

Все эти миллиарды кубометров взорванных скал, все эти дороги, подъезды, пути, установка промывочных приборов, возведение поселков и кладбищ – все это сделано от руки, от тачки и кайла.

<1972>

Источник: Шаламов В.Т. «Собрание сочинений в четырех томах». Т.2. (М., Художественная литература, Вагриус, 1998, «Тачка II», стр. 337-350): https://shalamov.ru/library/7/6.html

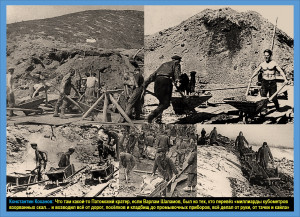

На коллаже №13 я сделал попытку отобразить, как в прошлом могло происходить создание «Патомского кратера» безымянными героями сталинской эпохи, похороненными в основном не под своими фамилиями, а под присвоенными им номерами, о которых сейчас кто-то не помнит, а кто-то не хочет вспоминать.

Нормы выработки:

1 июня 1936 года на строительных работах в УДС (Управление дорожного строительства) были увеличены стахановские нормы. Они составили: земляные работы – 4,71 куб. м и др.

А на командировках УДС заключенные проживали в основном в палатках, поэтому здесь содержали двух дневальных, несколько дровоколов, каптеров, сапожников и др.

В 1936 году на Теньке открыто оловорудное месторождение Бутугычаг. В 1937 году здесь началось строительство рудника. В это же время в Чай-Урьинской долине образован Нижне-Берехлехский разведрайон.

На строительстве Колымской трассы в 1937 году для перемещения грунта на земляных работах использовались тачки, носилки, грабарки и др. Тачку катали на расстояние от 50 до 100 метров. Нормы выработки на одного заключенного в день составили: земляные работы 4,91 куб. м, удаление торфа 7,2 куб. м и др.

Откатка грунта осуществлялась тачками, носилками, санями, подводами на расстояние от 70 до 600 метров.

В 30-х годах ХХ века на строительстве дорог на Колыме практически отсутствовала специальная дорожно-строительная техника. Поэтому разработка грунта производилась «мускульной силой» заключенных — кайлом, киркой, лопатой, а откатка осуществлялось тачками и грабарками на расстояние от десятков до сотен метров. Скальные породы разрабатывались взрывом. Лес завозился на лошадях. Для перевозки грунта в зимних условиях применялись ледяные дорожки, по которым катали тачки (на место колеса ставилась лыжа). Помимо этого, использовались эстакады, сани, журавли: https://magadan.bezformata.com/listnews/istoriya-kolimi-kolimskaya-trassa/87339425/

Пётр Демант: Прииск «Новый Пионер», или колымская селекция

«Без ста тачек в зону не приходи» – это был железный, неумолимый закон, еще с тридцать седьмого года, когда люди, в основном не приспособленные к физическому труду «враги народа», бывшая интеллигенция, погибали не только и не столько от голода, сколько от непосильного труда.

Для меня, давно не работавшего на общих, это было просто жуткое воспоминание: мокрые, обрызганные грязью, голодные, измученные, мы стояли или, вернее, лежали у ворот вахты и ждали, ждали, когда вынесут нашу маленькую штрафную пайку, мисочку жидкого супа, и потом сдадут новому бригадиру из следующей смены. Тот особенно зло издевался над чужими фитилями, не выполнявшими норму, хотя не жалел палки, лома, ручки лопаты и для своих бригадников.

«Новый Пионер» … Как забуду я широкую долину, прибранную, чистую зону лагеря, высокие темные конусы «песков», вывезенных на вагонетках из шахт, и приборы на журавлиных ногах из свежих белых бревен!.. Самым важным для нас был бункер, ненасытный бункер, куда возили мы «пески» на тачках, по узким трапам из прогнивших досок.

Работали по двенадцать часов, еще два часа занимали дорога и уборка прибора, а когда была пересмена, то работали по восемнадцать и больше часов, но в лагере не могли уснуть от голода.

Месяцами подряд, без выходных я гонял тачки, потому что не имел денег или табака, чтобы подкупить нарядчика — он мог послать меня учетчиком или иногда оставить в лагере отдыхать, – и,

как многие другие, доходил изо дня в день.

Всё меньше и меньше привозил я тачек за смену, а когда, напрягая остатки сил, стал сдавать лишь тридцать, когда меня уже считали недостойным удара палки, а только иногда пинали, когда я падал и долго не мог подняться – тогда пускали меня с группой таких же фитилей во вторую и третью смены, и мы по трое суток не заходили в лагерь, не отдыхали.

Нас толкали наши же товарищи, ибо вид дошедшего человека всегда действует раздражающе на более здорового, он угадывает в нем свое собственное будущее и к тому же тянет найти еще более беззащитного, отыграться на нём…

Источник: Пётр Демант (Кресс Вернон): Прииск «Новый Пионер», или колымская селекция («Зекамерон XX века»: М., Худ. лит, 1992, стр. 272-273) https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=10992

Когда говорят о впечатляющих размерах Патомского кратера, особенно про объём его конуса приблизительно 250 000 кубометров и предполагаемым веса сложившего его, по каким-то неизвестным причинам, известнякового щебня от 500 тысяч до миллиона тонн, то даже не задумаются, насколько ничтожны эти цифры по сравнению с теми терриконами и отвалами горных пород, которые возвели своими руками на месторождениях Урала, Сибири и Дальнего Востока заключённые ГУЛАГа, используя в основном только тачки, все, в нашей стране ещё не пересчитанные, «миллиарды кубометров взорванных скал».

Не трудно даже посчитать сколько бы заключённым ГУЛАГа потребовалось времени, чтобы возвести, при проходке очередной шахты, из пустой породы «Патомский конус с кратером на вершине и с горкой в нём, из поднятой с глубины на поверхность тоже пустой породы без признаков какой-либо руды с использованием взрывчатки, простейшего колодезного ворота и большой железной бадьи.

При средней выработки 5 кубометров породы в день или 50 больших тачек на человека, весь этот объём породы на максимальном удалении откатки породы 250 метров (с учётом всех опубликованных диаметров основания конуса Патомского кратера), с этой работой справилось бы за полтора месяца 100 человек.

Скорее всего ничего не обнаружив интересного в шахте, в неё в лучшем случае сбросили все использованные при прохождении шахты металлические приспособления для буровых работ и при помощи несколько взрывов внутри кратера и в ней, сымитировали её обрушение, чтобы снять с себя ответственность, за неправильную оценку мощности предполагаемого там крупного месторождения рудного золота или даже урана.

Насколько правдоподобна моя версия, что Патомский кратер «рукотворное произведение мастеров ГУЛАГа», можно проверить не занимаясь изучением самого кратера, а при внимательном осмотре его окрестностей, на предмет их изучения геологами в 1930-1940-х годах. Если там действительно происходили геологоразведочные работы по поиску рудного золота или рудопроявлений урана, то должны ещё сохраниться вырытые ими шурфы и канавы.

Кстати, когда я вёл раскопки на горе Стойковича на Заимке Кулика в Эвенкии, вокруг «камня Джона Анфиногенова», шириной и глубиной на штык лопаты в 1972 году, то след вырытой мной и студентами «траншеи», хорошо сохранился в 2008 году в канун 100-летия падения Тунгусского метеорита, через 36 лет. Или, например, в 2011 году, на реке Южная Чуня, в 4 км от посёлка Стрелка Чуни, вокруг глубокого карьера со штольнями по добыче исландского шпата, также сам обнаружил много вырытых геологами канав, как вручную, так и бульдозером, с остатками в некоторых из них, обломков розового кварца и помутневшего до белизны исландского шпата.

Май, 2022

Уведомление: Итак, что же было причиной возникновения Патомского кратера? Наиболее вероятная версия. | Блог Коханова Константина Парфирьевича