Константин Коханов: Тунгусский метеорит – не круглая дата. После его падения и взрыва 30 июня 1908 года, прошло только 114 лет.

Падение на Землю крупного метеорита, событие довольно редкое и никогда не обходится без пристального внимания не столько учёных, сколько падкой на сенсации прессы и с больным воображением граждан, которые подобные события всегда связывают с грозными предзнаменованиями Страшного Суда.

Но ввиду малонаселённости территории Восточной Сибири сам полёт Тунгусского метеорита мало кто непосредственно видел, связанные с его полётом звуковые явления, отметило больше людей, но само его падение или заключительный воздушный взрыв, не видел никто.

По сути, в 1908 году, дальше описания и обсуждения этого события в местной прессе, о нём в России больше нигде не сообщалось, так что даже в Енисейской губернии, о нём вскоре уже никто не вспоминал.

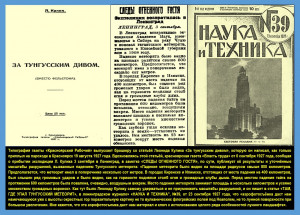

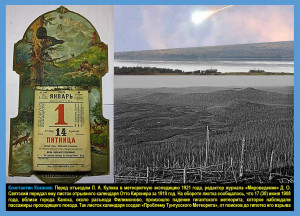

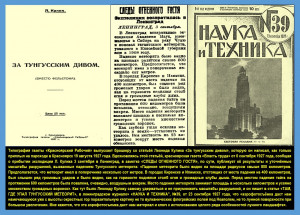

А начало изучения падения Тунгусского метеорита, началось с простого листочка отрывного календаря, с небольшой заметки на его обратной стороне:

«Перед отъездом Леонида Кулика в метеоритную экспедицию в сентябре 1921 года, редактор журнала «Мироведение» Д. О. Святский, передал Кулику листок отрывного календаря Отто Кирхнера за 1910 год. На обороте листка сообщалось о падении 17(30) июня 1908 года близ города Канска, около разъезда Филимоново, гигантского метеорита, которое наблюдали пассажиры проходящего поезда».

1.

Единственное, что тогда Леонид Кулик выяснил, что этот метеорит падал, но не у разъезда Филимоново, а значительно дальше от этого места, но никто не знал, где точно, и последним местом, где полёт Тунгусского метеорита действительно наблюдался, было ангарское село Кежма.

К тому же эти наблюдения были действительно достоверно датированы, два из них 1908 годом (в рапорте уездного исправника Солонины Енисейскому губернатору и в статье газеты «Красноярец»), а также подтверждались в письме самого очевидца, опубликованном в журнале «Мироведение» в 1941 году.

В архивах А. В. Вознесенского, директора Иркутской обсерватории, сохранилась копия рапорта Енисейского уездного исправника:

«Господину Енисейскому Губернатору. От 19 июня 1908г. за №2979. 17-го минувшего июня, в 7 часов утра над селом Кежемским (На Ангаре) с юга по направлению к северу, при ясной погоде, высоко в небесном пространстве пролетел громадных размеров аэролит, который разрядившись, произвел ряд звуков, подобных выстрелам из орудий, а затем исчез. Об этом доношу Вашему Превосходительству. Уездный исправник Солонина. Верно: Делопроизводитель (подпись)».

Что конкретно было указано в рапорте енисейского исправника:

Дата, время суток, погода, высота полёта метеорита, его размер, который произвёл ряд звуков, подобных выстрелам из орудий и потом просто исчез.

Копия этого рапорта делопроизводителем губернатора была направлена Красноярскому подотделу Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества для сведения.Оттуда она была переслана в Иркутскую обсерваторию, а последней…, вместе с другими наблюдениями была передана, после обработки, в Метеоритный отдел Академии Наук

(Е. Л. Кринов «Тунгусский метеорит», М.Л., 1949, стр.51).

Дополняет это сообщение, опубликованная в газете «Красноярец» в №153 от 13 июля 1908 года, в разделе «По губернии» (стр.1-2) статья собственного корреспондента П-хова:

«С. Кежемское. 17-го, в здешнем районе замечено было необычайное атмосферическое явление. В 7 час. 43 мин. утра пронесся шум как бы от сильного ветра. Непосредственно за этим раздался страшный удар, сопровождаемый подземным толчком, от которого буквально сотряслись здания, причем получилось впечатление, как будто бы по зданию был сделан

сильный удар каким-нибудь огромным- бревном или тяжелым камнем.

За первым ударом последовал второй, такой же силы и третий. Затем – промежуток времени между первым и третьим ударами сопровождался необыкновенным подземным гулом, похожим на звук от рельс, по которым будто бы проходил единовременно десяток поездов.

А потом в течение 5-6 минут происходила точь-в-точь артиллерийская стрельба: последовало около 50-60 ударов через короткие и почти одинаковые промежутки времени. Постепенно удары становились к концу слабее.

Через 1,5-2-минутный перерыв после окончания сплошной «пальбы» раздалось еще один за другим шесть ударов наподобие отдаленных пушечных выстрелов, но все же отчетливо слышных и ощущаемых сотрясением земли.

Небо на первый взгляд было совершенно чисто. Ни ветра, ни облаков не было. Но при внимательном наблюдении, на севере, т.е. там, где, казалось, раздавались удары, – на горизонте ясно замечалось нечто, похожее, на облако пепельного вида, которое, постепенно уменьшаясь, делалось более прозрачным и к 2 – 3 часам дня совершенно исчезло.

Это же явление, по полученным сведениям, наблюдалось и в окрестных селениях Ангары на расстоянии 300 верст (вниз и вверх) с одинаковой силой. Были случаи, что от сотрясения домов разбивались стекла в створчатых рамах. Насколько были сильны первые удары, можно судить по тому, что в некоторых случаях падали с ног лошади и люди.

Как рассказывают очевидцы, перед тем как начали раздаваться первые удары, небо прорезало с юга на север со склонностью к северо-востоку какое-то небесное тело огненного вида, но за быстротою (а главное – неожиданностью) полета ни величину, ни форму его усмотреть не могли.

Но зато многие в разных селениях отлично видели, что с прикосновением летевшего предмета к горизонту, в том месте, где впоследствии было замечено указываемое выше, своеобразное облако, но гораздо ниже расположения последнего – на уровне лесных вершин как бы вспыхнуло огромное пламя, раздвоившее собою небо.

Сияние было так сильно, что отражалось в комнатах, окна которых обращены к северу, что и наблюдали, между прочим, сторожа волостного правления. Сияние продолжалось, по-видимому, не менее минуты, так как его заметили многие бывшие на пашнях крестьяне. Как только «пламя» исчезло, сейчас же раздались удары.

При зловещей тишине в воздухе чувствовалось, что в природе происходит какое-то необычайное явление. На расположенном против села острове лошади и коровы начали кричать и бегать из края в край.

Получилось впечатление, что вот-вот земля разверзнется и все провалится в бездну. Раздавались откуда-то страшные удары, сотрясая воздух, и невидимость источника внушала какой-то суеверный страх. Буквально брала оторопь. Не обошлось и без курьёзов.

Два крестьянина были на мельнице в 22 верстах от села и в момент первого удара несли мешки с мукою и оба упали. Когда же поднялись и, охая и ахая, прослушали всю «канонаду», то решили, что «Кежму разбил японец».

«Ну, пойдём, паря по «матёрой» (противоположный берег реки от села) и «буче» (если) встретим, как японец на пароходе побежит, то убежим в лес, а не встретим – то с «матёрой» поглядим: «буче» церква цела, то пойдём в деревню, а развончана – так воротимся и упловём на заимку», – так докладывал один из крестьян.

А вот второй случай: крестьянин сидит в избе и со страхом слушает неведомые ему звуки («то ли гром, то ли стреляют»). Выбежал из соседней избы брат и кричит в окно сидевшему: «Ванька, что сидишь?! Слышишь, что японцы деревню разбивают!» Сидевший вскакивает и начинает метаться по избе, как ужаленный, а затем кричит бабе: «лезь в подполье, там, где-то есть десятка» – а то достанется японцам».

Вообще везде при первых ударах вспомнился всем японец: очевидно, дорого он достался матушке Руси и Сибири – в особенности».

В заключении, напуганные старушки обошли село, собрали «малую толику» и попросили батюшку отслужить молебен».

Е. Л. Кринов в своей монографии «Тунгусский метеорит» (М-Л., 1949, стр.9-11) опускает, как не заслуживающие внимания, рассказы крестьян, хотя в них содержится не менее важная информация, чем та, с которой он посчитал нужном, поделиться с читателями:

Что-что, а крестьяне слышали артиллерийские выстрелы, и перепутать их просто с какими-то сильными ударами или обычным землетрясением никак не могли. Выражение «то ли гром, то ли стреляют» и когда несли мешки с мукой и оба «при первом ударе упали», не следует воспринимать, что от страха, а отнести к резкому содроганию после «взрыва» земли.

Статья Т. Н. Науменко «Наблюдение полёта Тунгусского метеорита», опубликованная в журнале «Метеоритика» (1941, выпуск 2, стр.119-120):

«29 мая 1907 г. В г. Чернигове выездной сессией киевской судебной палаты автор был приговорён к бессрочной ссылке в Сибирь за участие в революционном движении 1905-1906 гг., и 24 января 1908 г. Прибыл в село Кежму на Ангаре, бывш. Енисейской губ. (ныне Красноярского края).

В том же 1908 г. В Кежме сельское общество начало строить хлебозапасный магазин; автор и ещё один товарищ по ссылке, Франц Грабовский, нанялись на эту работу в помощь плотникам.

Так как по-настоящему плотничьей работы мы ещё не знали, то нам давали, главным образом, строгать доски и пр.

И вот, автор точно не помнит, 17 или 18 июня 1908 г., около 8 час. утра (Примечание редактора: удар метеорита наблюдался 17 июня [ст. ст.] 1908 г., около 7 час. утра), – он с тов. Грабовским строгал «двуручником» доски; день был на редкость солнечный, ясный, настолько ясный, что мы не заметили ни одного облачка на горизонте, ветер не шевелился, была полнейшая тишина.

Наложили мы с тов. Грабовским штук десять досок одна на другую и, севши на них верхом (автор сидел спиной к Ангаре, к югу, а Грабовский – лицом к нему), строгаем себе и снимаем доски одну за другой. И вот, около 8 часов утра (смотри выше примечание редактора) [солнце поднялось уже довольно высоко в направлении на юго-восток от нас], вдруг послышался отдаленнейший, еле слышный звук грома; это заставило нас невольно оглянуться во все стороны; звук послышался, как будто из-за р. Ангары, так что автору пришлось круто развернуться в эту сторону, но так как до самого горизонта на небе нигде не было видно ни одной тучки, то мы полагая, что гроза где-то ещё далеко, снова принялись строгать доски; но звук грома начал так быстро усиливаться, что мы не успели строгнуть больше трёх, возможно четырёх, раз, – пришлось бросить свой рубанок и встать с досок.

Так как звук грома нам казался уже чем-то необыкновенным, поскольку никаких туч на горизонте не было видно; при этом в тот момент, когда автор под быстро усиливающийся звук грома поднимался с досок, раздался первый, сравнительно небольшой удар; это заставило быстро повернуться полуоборотом направо, т. е. к юго-востоку и поднять глаза несколько вверх в направлении послышавшегося удара грома, на солнце; это несколько мешало наблюдать явление, ставшее видимым для глаза уже тотчас же после первого удара грома, а именно: когда автор повернулся в направлении удара, он увидел, что лучи солнца, пересекались широкой огненно-белой полосой с правой стороны лучей; с левой же, по направлению к северу (или, если взять от Ангары, – за Кежемское поле), в тайгу летела неправильной формы ещё более огненно-белая (бледнее солнца, но почти одинаковая с лучами солнца) несколько продолговатая масса в виде облачка («комка»), диаметром гораздо больше луны и без правильных очертаний краев.

При этом следует сказать, что после первого несильного удара, примерно через две-три секунды, а то и больше (часов у нас не было, но интервал был порядочный), раздался второй, довольно сильный удар грома; если сравнивать его с ударом грома, то это был самый сильный, какие бывают во время грозы.

После второго удара «комка» уже не стало видно, но хвост, вернее полоска, уже вся очутилась с левой стороны лучей солнца, перерезав их, и стала во много раз шире, чем была с правой стороны от него; и тут же через более короткий промежуток времени, чем было между первым и вторым ударами, последовал третий удар грома, и такой сильный (как будто бы еще с несколькими, внутри него слившимися ударами, даже с треском), что вся земля задрожала и по тайге разнеслось такое эхо (какой-то оглушительный сплошной гул), что казалось, что гул охватил всю тайгу необъятной Сибири.

Нужно отметить, что плотники, работавшие на постройке указанного амбара, после первого и второго ударов в полном недоумении крестились; их было человек шесть-семь, все – местные крестьяне (почти уже все тогда стариками были); а когда раздался третий удар, так плотники попадали с постройки на щепки навзничь (было невысоко, метра полтора) и некоторые были так ошеломлены и совсем перепуганы, что автору вместе с Грабовским приходилось приводить их в чувство и успокаивать, говоря, что всё уже прошло; а они ожидали ещё продолжения и говорили, что вот уже наверное пришёл конец свету и будет «страшный суд» и т. д. Наших успокоений они и слушать не хотели – побросали работу; мы, нужно признаться, были тоже в полном недоумении и вместе с ними пошли в село (это было за селом, на отлёте, около полукилометра); в селе ещё было около 30 политических ссыльных; среди них были люди с высшим образованием; поэтому мы считали, что от них мы получим исчерпывающее объяснение данного явления.

Когда мы пришли в село, то увидели на улицах целые толпы местных жителей, с ужасом говоривших об этом явлении, а также – и наших товарищей ссыльных; последние в момент полёта метеорита находились в помещениях, а некоторые даже ещё спали, и их разбудили эти необыкновенной силы удары грома, от которых звенели стекла, а в некоторых домах даже треснули печки и попадала с полок кухонная посуда.

Наши товарищи в своих объяснениях строили предположение о падении на землю редкого и необыкновенного по величине метеорита; они определяли эту величину по необыкновенной силе ударов грома, ибо обычно, особенно, при наблюдении таких полётов вечером или ночью, нам виден только огненный блеск головки и довольно длинного от неё, сравнительно узкого хвоста, в данном случае хвост был, по сравнению с обычной шириной, чрезмерно широким. И благодаря такой ширине, он казался значительно короче, чем это приходилось нам видеть в ночное время; а возможно – это объясняется ярким солнечным светом того дня и моментом самого полёта, что и укорачивало отсвечивание позади хвоста метеорита».

Нужно также отметить, что село Кежма было большим, с населением больше 1000 человек, хотя точное количество, сколько в 1908 году проживало там человек, Константину Коханову установить не удалось, но во всяком случае, в другие годы кое-какие данные, оказались в наличии и некоторые даже ему удалось перепроверить по ссылкам и дополнить:

Численность населения села Кежма (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, СПб, 1895, том 28, стр.891): При устье реки, на правом берегу р. Верхней Тунгуски, расположено по обеим сторонам р. К. (реки Кежма) село Кежемское с 175 домами и 900 жителями, сельская школа, запасный хлебный магазин.

Всесоюзная перепись населения 1939 года: в Кежме проживало 2921 человек.

По другим источникам без достоверных ссылок на документы (Википедия): В 1878 году в Кежме был 151 двор, православная церковь, часовня, волостное правление, хлебозавод-магазин, две лавки, пороховой подвал, анатомическая изба, два оптовых винных склада, путейный дом. К 1884 году в Кежме уже было 1119 жителей, из них 55 грамотных.

Последним местом, где наблюдались сильные звуковые удары, а также тряслась земля и была отмечена яркая вспышка на северной стороне неба, связанным с полётом Тунгусского метеорита, без наблюдения самого его полёта, была фактория Ванавара.

Ванавара в 1908 году:

«…В 1899 году купцы («тунгусники») ангарских деревень Аксёново, Мозговая и других провели вторую дорогу на Подкаменную от Мозговой к устью реки Тэтэрэ, где Харлампиевы (Сизых) из деревни Селенгино основали факторию Тетеря.

В начале ХХ века фактория Тетеря состояла из двух практически одинакового типа изб, одна из которых принадлежала Ивану Харлампиевичу Сизых, а вторая – компаньонам И.В. Колмакову и Семёну Ивановичу Привалихину.

Мозговские и, главным образом, кежемские («тунгусники») Привалихин, Косолапов и другие в 1899 году спустились по реке Подкаменной на 23-25 вёрст и с версту ниже устья реки Ванаварки основали факторию Ванавара – «в 23 приблизительно верстах вниз по течению от Тетери и, стало быть, в 183 верстах от деревни Верхне-Кежемской, откуда в скором времени стали наезжать туда жители этой деревни Капит. Анд. Брюханов, Павел Андр. Брюханов, Роман (?) Бор. Семёнов и два-три других».

В 1907-1909 годах на р. Подкаменную Тунгуску был командирован податный инспектор 1 участка Енисейского уезда Иван Покровский, который застал на фактории Ванавара (Анавар, Анаварь, Вано-вара, Ванавары) уже 7 избушек.

Они принадлежали: «две – Ром. (?) Борис. Семёнову, по одной – Павлу Андр. Брюханову, Пав. Еф. Косолапову, Еф. Еф. Косолапову, Афиногену Ив. Кокорину и Ив. Акинф. Шарыпову…».

Источник: Т.А. Власенко «История появления первых поселений на реке Подкаменная Тунгуска» (имена и отчества местных жителей нуждаются в проверке – Коханов К.П.) (http://site.krasarh.ru/articles/stati_arhivistov/451)

Участник экспедиции Леонида Кулика в 1929-1930 годах Е. Л. Кринов, автор монографии «Тунгусский метеорит» (М.-Л., 1949) решил рассматривать, в отличии от Константина Коханова, траекторию полёта Тунгусского метеорита, от места его падения, как уже о точно установленном им месте, только, в отличии от Леонида Кулика, в другом болоте:

«…Наиболее удалённым пунктом, где отмечены звуковые явления, сравнимые со стрельбой из пушек, является Ачаевский улус, расположенный на расстоянии около 1200 км от места падения метеорита. Крайним пунктом, где были отмечены световые явления, является Знаменское б. Иркутской губернии, расположенное на расстоянии около 710 км от места падения метеорита к юго-юго-востоку.

Перейдём к детальному критическому рассмотрению отдельных, наиболее интересных, сообщений очевидцев падения, главным образом тех, в которых отмечены световые явления. Многие из описаний настолько интересны для характеристики масштабов явления, что мы приводим их здесь полностью. В противоположность предыдущему целесообразнее рассмотреть описания в обратном направлении, а именно – следуя по пунктам наблюдений в направлении от места падения метеорита.

Ближайшим пунктом наблюдения, не считая кочевий эвенков, является фактория Ванавара. Здесь падение метеорита из опрошенных очевидцев наблюдали трое. Наиболее важные сведения дал С. Б. Семенов. Его опрашивал Кулик в 1927 г., и автор (Кринов) – в 1930 г. Здесь мы приводим показания, полученные автором (Криновым), которые, впрочем, ничем существенно не отличаются от предыдущих его показаний.

Семёнов рассказал следующее:

С. Б. Семенов: «Точно год не помню, но больше двадцати лет назад, во время пахоты паров, в завтрак я сидел на крыльце дома на фактории Ванаваре и лицом был обращен на север. Только я замахнулся топором, чтобы набить обруч на кадушку, как вдруг на севере, над тунгусской дорогой Василия Ильича Онкоуль (зимняя дорога Метеоритной экспедиции, – Е. Кринов) небо раздвоилось и в нём широко и высоко над лесом (как показывал Семёнов, на высоте около 50°, – отмечает Е. Кринов) появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, что словно на мне загорелась рубашка, причем жар шёл с северной стороны. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но в этот момент небо захлопнулось и раздался сильный удар. Меня же сбросило с крыльца сажени на три. В первый момент я лишился чувств, но выбежавшая из избы моя жена ввела меня в избу. После же удара пошел такой стук, словно с неба падали камни или стреляли из пушек, земля дрожала, и когда я лежал на земле, то прижимал голову, опасаясь, чтобы камни не проломили голову. В тот момент, когда раскрылось небо, с севера пронесся мимо изб горячий ветер, как из пушки, который оставил на земле следы в виде дорожек и повредил росший лук. Потом оказалось, что многие стёкла в окнах были выбиты, а у амбара переломило железную накладку для замка у двери. В тот момент, когда появился огонь, я увидел, что работавший около окна избы II. П. Косолапов присел к земле, схватился обеими руками за голову и убежал в избу.

Дочь Семенова, А. С. Косолапова, опрошенная автором (Криновым) в 1930 г., уже в возрасте 41 года, сообщила следующее:

А. С. Косолапова: «Мне было 19 лет, и во время падения метеорита я была на фактории Ванаваре. Мы с Марфой Брюхановой пришли на ключ (за баней фактории) по воду. Марфа стала черпать воду, а я стояла подле нее, лицом к северу. Вдруг я увидела перед собой на севере, что небо раскрылось до самой земли и пыхнул огонь. Мы испугались, но небо снова закрылось и вслед за этим раздались удары, похожие на выстрелы. Мы подумали, что с неба надают камни и в испуге бросились бежать, оставив у ключа свой ушат. Я бежала, пригнувшись и прикрыв голову, боясь, как бы на голову не упали камни. Марфа бежала позади меня. Подбежав к дому, мы увидели моего отца, С. Б. Семенова, лежавшего у амбара 6eз чувств напротив крыльца дома. Марфа и я ввели его в избу. Было ли во время появления огня жарко, я не помню. В то время мы сильно испугались. Огонь был ярче солнца. Во время звуков земля и избы сильно дрожали, а в избах с потолков сыпалась земля. Звуки сначала были очень сильные и слышались прямо над головой, а потом постепенно стали все тише и тише».

Упоминавшийся Семеновым третий очевидец с Ванавары, П. П. Косолапов, опрошенный Л. А. Куликом в 1927 г. [12], сообщил следующее:

П. П. Косолапов: «В июне 1908 г., часов в 8 утра я собирался на фактории Ванаваре на сенокос и мне понадобился гвоздь. Не найдя его в избе, я вышел во двор и стал вытаскивать гвоздь щипцами из наличника окна. Вдруг мне что-то как бы сильно обожгло уши. Схватившись за них и думая, что горит крыша, я поднял голову и спросил сидевшего у своего дома на крыльце С. Б. Семенова: «Вы что, видели что-нибудь?» – «Как не видать, отвечал тот, мне тоже показалось, что меня как бы жаром охватило. После этого я сразу же пошел в избу, но только что я вошел в неё и хотел сесть на пол за работу, как раздался удар, посыпалась с потолка земля, вылетела из русской печи на стоявшую против печи кровать заслонка от печи и было вышиблено в избу одно стекло из окна. После этого раздался звук, наподобие раскатов грома, удалявшихся к северу. Когда стало потом потише, то я выскочил на двор, но больше ничего уже не заметил».

Теперь рассмотрим показания очевидцев С. Б. Семенова и П. П. Косолапова, которые приводит Л. А. Кулик в статье «К вопросу о месте падения тунгусского метеорита 1908 года» (Доклады Академии Наук СССР 1927, №23, стр.399-402):

«…К изложенному необходимо добавить, что продолженный мною сбор показаний местных очевидцев падения дал ряд интересных сведений, из которых привожу следующие.

Крестьянин С. Б. Семёнов сообщил мне в письменной форме:

«Дело было в 1908 г. в июне месяце, часов в 8 утра; я в это время жил на Подкаменной Тунгуске, на фактории Ановара (Вановара – Л.К.) и занимался работой у своей избы. Сидел на крыльце по направлению лицом на север и в это время на северо-западе образовалось, в момент, огненное воспламенение, от которого получился такой жар, что невозможно было сидеть, – чуть-чуть не загорелась на мне рубашка. И такое раскаленное чудо, я заметил, что оно занимало пространство не менее 2-х верст. Но зато такое воспламенение существовало очень мало; я успел только кинуть глаза и посмотреть, в каком размере, и моментально закрылось… После сего закрытия сделалось темно, и в то же время получился взрыв, которым меня бросило с крыльца так, приблизительно, на сажень или больше, но я остался без сознания не очень большое время, я пришел в себя и такой получается звук, что все дома тряслись и как будто двигались с места. Ломало стекла и рамы в домах и посредине площади у изб вырвало полосу земли и в то же время у амбара на двери переломило так называемую железную спицу, а замок уцелел».

Другой крестьянин, П. П. Косолапов, лично рассказал мне 30 марта 1927 г., что в июне 1908 г., часов в 8 утра, он собирался на той же фактории на сенокос («покос»); ему понадобился гвоздь; не найдя его в комнатах, он вышел во двор и стал вытаскивать щипцами гвоздь из наличника окна:

Вдруг ему что-то как бы сильно обожгло уши. Схватившись за них и думая, что горит крыша, он поднял голову и спросил сидящего у своего дома на крылечке С. Б. Семенова: «Вы что, видели что-нибудь?» – «Как не видать», отвечал тот, «мне тоже показалось, что меня как бы жаром охватило». П. П. Косолапов тут же пошел в дом, но только что вошел в комнату и хотел сесть на пол к работе, как раздался удар, посыпалась с потолка земля, вылетела из русской печи на стоящую против печи койку заслонка от печи и было вышиблено в комнату одно стекло из окна. После этого раздался звук наподобие раскатов грома, удаляющихся к северу. Когда стало потом потише, то П. П. Косолапов выскочил на двор, но больше ничего уже не заметил.

Если заглянуть в «ПОКАЗАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ ТУНГУССКОГО ПАДЕНИЯ» (ВАСИЛЬЕВ Н. В., КОВАЛЕВСКИЙ А. Ф., РАЗИН С. А., ЭПИКТЕТОВА Л. Е., ТОМСК – 1981), то о показаниях С. Б. Семёнова там написано следующее:

Очень важны показания крестьянина. С.Б. Семенова, которые сообщил Л. А. Кулику брат (?) С. Б. Семенова, Афанасий Семёнов. В своём письме Л.А. Кулику в Ванавару от 26 марта 1927 года он писал:

«Спешу сообщить Вам показания Семёна Борисовича. Дело было в 1908 году в июне месяце, часов в 8 утра, я в это время жил на Подкаменной Тунгуске, на фактории Ановара и занимался работой у своей избы. Сидел на крыльце по направлению лицом на север и в это время на северо-западе образовалось, в момент, огненное воспламенение, от которого получился такой жар, что невозможно было сидеть, чуть-чуть не загорелась на мне рубашка. И такое раскаленное чудо, я заметил, что оно занимало пространство не менее 2-х верст. Но зато таковое воспламенение существовало очень мало; я успел только кинуть глаза и посмотреть, в каком размере, и моментально закрылось. После сего закрытия сделалось темно, и в тоже время получился взрыв, которым меня бросило с крыльца, так, приблизительно, на сажень или больше, но я остался без сознания не очень большое время, я пришел в себя и такой получается звук, что все дома тряслись и как будто двигались с места. Ломало стекла в домах и посередине площади у изб вырвало полосу земли и в то же время у амбара на двери переломило так называемую железную сницу, а замок уцелел». /Архив КМЕТ, р. 43/.

Как мы видим показания очевидцев падения Тунгусского метеорита в 1908 году в Ванаваре опубликованы в трёх источниках: на них ссылается Л. А. Кулик в своей статье в 1927 году, их приводит в своей монографии Е. Л. Кринов в 1949 году, и они перечислены в Томском сборнике показаний очевидцев в 1981 году.

Интересны эти показания не тем, что они совпадают в главном, а в том, что, когда они брались повторно Е. Л. Криновым, они существенно отличались в «мелочах».

В своих статьях (очерках) к 110-ти и 111-ти годам падения Тунгусского метеорита, Константин Коханов, если и рассматривал показания вышеприведённых очевидцев, то только совместно с показаниями эвенков, которые в 1908 году, якобы на реке Чамбе «пострадали» от вызванной падением Тунгусского метеорита бури. При этом им были приведены достаточно убедительные доказательства того, что эта «буря» никакого отношения к Тунгусскому метеориту не имела и, вообще, могла быть даже не в 1908 году, как и обнаруженный Леонидом Куликом ветровал в ста километрах северо-западнее Ванавары.

И главное у него не возникает никаких сомнений в том, что чум с Акулиной был поднят вверх смерчем, который пролетел, даже покружился, над эвенком Иваном Ивановичем Аксёновым, «и посмотрел на него», пролетая над Чамбой, с севера на юг, в противоположным от полёта метеорита направлении. И то, что Аксёнов видел именно «Чёрта» (или «Дьявола»), он отметил в первых своих показаниях, но при последующих, неоднократных, бестактных, издевательских опросах, больше о Чёрте не упоминал, а потом, вообще, стал уклоняться от контактов с томскими исследователями проблемы Тунгусского метеорита.

В 1972 году Константин Коханов узнал при разговоре с руководителем КСЭ Николаем Васильевым, что Аксёнов находится в больнице и только от одной русской речи его самочувствие резко ухудшается. Ему хотелось сказать будущему академику, – «ну, вот довели человека своими опросами до больницы», – но он тогда всё-таки промолчал.

На что следует обратить внимание при опросах ванаварских очевидцев Леонидом Куликом, так на указанное направление, где они видели вспышку от «взрыва» метеорита: Семён Семёнов в письме к Кулику якобы, с его слов, указывает, что наблюдал вспышку на севере-западе, там, где Куликом был обнаружен «радиальный» вывал тайги.

Дословно те же показания, повторяются в «Томском сборнике показаний очевидцев падения Тунгусского метеорита». Единственно, там уточняется, что письмо написал не сам Семён Семёнов, а его брат (?) Афанасий Семёнов (всё то, что ему было Семёном рассказано) и главное, что «дело было в 1908 году в июне месяце, часов в 8 утра». Тут следует обратить внимание, что год и месяц падения Тунгусского метеорита указан точно, в отличии от опроса Семёна Семёнова, который сделал, спустя три года Евгений Кринов: «Точно год не помню, но больше двадцати лет назад…».

К тому же он ещё ТРИЖДЫ сказал (повторил) в каком направлении появился огонь:

«…Только я замахнулся топором, чтобы набить обруч на кадушку, как вдруг на севере (1), над тунгусской дорогой Василия Ильича Онкоуль (зимняя дорога Метеоритной экспедиции, – Е. Кринов) небо раздвоилось и в нём широко и высоко над лесом (как показывал Семёнов, на высоте около 50°, – отмечает Е. Кринов) появился огонь, который охватил всю северную часть неба (2). В этот момент мне стало так горячо, что словно на мне загорелась рубашка, причем жар шёл с северной стороны (3).

Очевидца П. П. Косолапова Е. Л. Кринов не «перерасспрашивал», (приводит результаты его опроса, сделанные Леонидом Куликом, но зато он опросил дочь Семёна Семёнова А. С. Косолапову, которая ДВАЖДЫ указала в каком направлении «пыхнул огонь»:

«…Мы с Марфой Брюхановой пришли на ключ (за баней фактории) по воду. Марфа стала черпать воду, а я стояла подле нее, лицом к северу (1). Вдруг я увидела перед собой на севере (2), что небо раскрылось до самой земли и пыхнул огонь…».

Может показаться странным, по каким причинам Е. Л. Кринов не стал снова расспрашивать П. П. Косолапова, но легко догадаться, что указанное им направление раскатов грома, удалявшихся к СЕВЕРУ, не противоречило, сделанным Е. Л. Кринову показаниям, Семёна Семёнова и его дочери А. С. Косолаповой:

«…После этого (как только П. П. Косолапову обожгло уши и разговора с Семёном Семёновым) я сразу же пошёл в избу, но только что я вошел в неё и хотел сесть на пол за работу, как раздался удар, посыпалась с потолка земля, вылетела из русской печи на стоявшую против печи кровать заслонка от печи и было вышиблено в избу одно стекло из окна. После этого раздался звук, наподобие раскатов грома, удалявшихся к северу. Когда стало потом потише, то я выскочил на двор, но больше ничего уже не заметил».

Скорее всего Леонид Кулик сознательно внёс исправления в полученные им показания ванаварских очевидцев Семёна Семёнова и П. П. Косолапова в части направления звуковых и световых явлений, связанных с полётом Тунгусского метеорита и воздействия на местность и домашние предметы его сверхзвуковой волны, для «убедительного доказательства», что обнаруженный им «радиальный ветровал» на севере-западе от Ванавары, имеет прямое отношение к падению там Тунгусского метеорита.

Константин Коханов на сто процентов уверен, если при воздействии ударной волны из печи вылетела заслонка на кровать, то одно из стёкол окна вылетело не в избу, а наружу.

Тунгусский метеорит, судя даже по рассказам очевидцев, которые сначала видели полёт Тунгусского метеорита, а только за ним следом слышали издававшиеся им звуки или взрывы с сотрясением земли, летел с гиперзвуковой скоростью, дробясь в нижних слоях атмосферы, сначала на крупные части, потом на более мелкие, которые перед падением на землю всё равно могли сохранять сверхзвуковую скорость. Отсюда и рассказы очевидцев, что полёт Тунгусского метеорита сопровождался огненными вспышками, ярче солнца, тремя сильными взрывами, десятками пушечных выстрелов и длительной пулемётной стрельбой.

2.

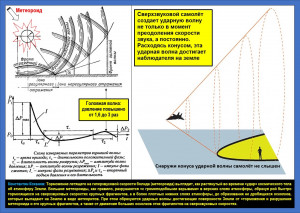

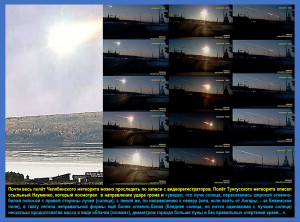

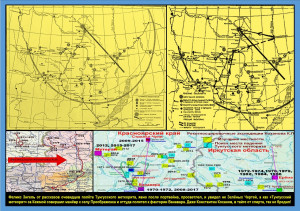

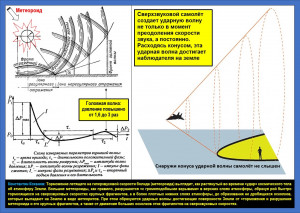

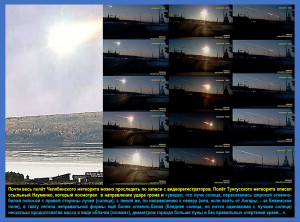

Комментарий Константина Коханова к коллажу о гиперзвуковой и сверхзвуковой скорости падающих на землю болидов:

Торможение летящего на гиперзвуковой скорости болида (метеороида) выглядит, как растянутый во времени «удар» космического тела об атмосферу Земли. Большие метеороиды, как правило разрушаются «с громоподобными взрывами» в верхних слоях атмосферы, образуя рой быстро тормозящихся на сверхзвуковых скоростях крупных фрагментов, а в более плотных нижних слоях, до образования не дробящихся осколков, которые выпадают на Землю в виде метеоритов.

При этом образуются ударные волны достигающие поверхности Земли от «торможения и разрушения метеороида и его крупных фрагментов, а также от движения больших осколков этих фрагментов на сверхзвуковых скоростях.

Например, сверхзвуковой самолет создает ударную волну не только в момент преодоления скорости звука, а постоянно. Расходясь конусом, эта волна достигает наблюдателя на земле.

Перед движущимся самолетом всегда возникает область повышенного давления. На относительно небольших скоростях это давление порождает только звуковые волны, расходящиеся в стороны.

Но когда скорость самолета достигает скорости звука, акустические волны не успевают удаляться от него. Их скопление ведет к резкому росту давления перед самолетом. Возникает тонкий слой сильно сжатого воздуха – ударная волна, расходящаяся конусом.

Эта волна надвигается бесшумно, но когда она проходит через наблюдателя, то давление воздуха рядом с ним скачкообразно повышается. И это воспринимается человеком, как громкий хлопок.

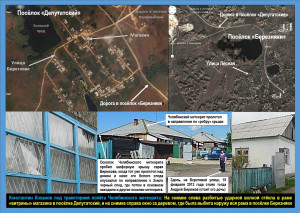

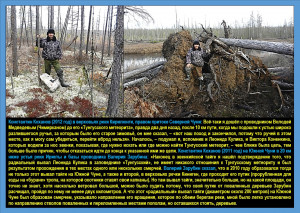

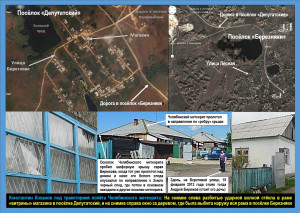

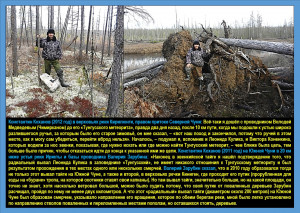

При обследовании Константином Кохановым последствий воздействия взрывных ударных волн от взрыва и полёта на сверхзвуковой скорости, первоначально раздробившегося на крупные фрагменты Челябинского метеорита, под траекторией его полета на местность в населённых пунктах Березняки и Депутатский (в советское время, переименованный в посёлок Сталино), ему в посёлке Березняки на улице Лесной, показали дом, где ударной волной было выдавлена наружу вся оконная рама, а в посёлке Депутатский, разбитые стёкла в местном магазине с сохранившимися ещё частично на улице мелкими осколками стекла.

3.

На среднем снимке нижней части коллажа показано, где осколок Челябинского метеорита пробил шиферную крышу сарая Андрея Бирюкова, когда тот уже пролетел 15 февраля 2013 года над домом соседа и ниже его белого следа опускался по направлению к Земле чёрный след, где потом в основном находили и другие осколки метеорита.

Константин Коханов попросил Андрея Бирюкова встать там, где он находился во время полёта Челябинского метеорита на Береговой улице, но он постеснялся и попросил, в указанном им месте, встать свою дочь Настю, и немаловажно, сам при этом уточнил, что Челябинский метеорит пролетел

В своих шести очерках «Челябинский метеорит или что-то иное» (четыре в 2013 году и два в 2016 году) Константин Коханов опубликовал фотографии последствий от действия «взрыва Челябинского метеорита в этих населённых пунктах и в городе Челябинске», а также написал о попытках найти какие-либо убедительные доказательств образования осколком этого метеорита восьмиметровой проруби («воронки») во льду озера Чебаркуль.

В 2016 году главным для Константина Коханова, в Челябинской области, было познакомиться с публикациями о Челябинском метеорите в местной прессе (в городах Златоуст и Сатка) и, заодно, пообщаться с главным «очевидцем» его падения в озеро Чебаркуль, камера видеонаблюдения которого, запечатлела «это историческое событие».

Для Константина Коханова было полной неожиданностью, что интерес в самой Челябинской области, среди населения, к полёту над ней Челябинского метеорита в 2016 году, полностью угас. В этом он смог убедиться, когда посетил редакции газет «Златоустовский Рабочий» и «Саткинский Рабочий», а также городские библиотеки городов Златоуста и Сатки.

Посещение Константином Кохановым редакций местных газет, было отмечено на их сайтах, но подшивки газет за прошедшие годы были только в редакции «Саткинский Рабочий».

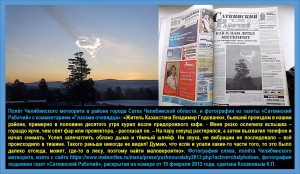

Но зато, опубликованная в 2013 году в февральском номере газеты «Саткинский Рабочий» статья с фотографией полёта Челябинского метеорита в районе города Сатки, которую очевидец сделал под траекторией его полёта, позволила Константину Коханову определить, наконец для себя точно, направление траектории полёта Тунгусского метеорита, после повторного рассмотрения показаний очевидцев полёта метеорита в 1908 году над селом Кежма, с юга на север, с учётом воздействия его взрыва и вспышки на жителей фактории Ванавара, с той же северной стороны.

4.

На коллаже сверху фотография Полёта Челябинского метеорита в районе города Сатка Челябинской области, и фотография из газеты «Саткинский Рабочий» с комментарием «Глазами очевидца»:

«Житель Казахстана Владимир Годованюк, бывший проездом в нашем районе, примерно в половине десятого утра курил возле придорожного кафе. – Меня резко ослепила вспышка – гораздо ярче, чем свет фар или прожектора, – рассказал он. – На пару секунд растерялся, а затем выхватил телефон и начал снимать. Успел запечатлеть облако дыма и тёмный шлейф. Ни звука, не вибрации не последовало – всё происходило в тишине. Такого раньше никогда не видел! Думаю, что если и упали какие-то части того, то это было далеко отсюда, может, где-то в лесу, поэтому найти маловероятно».

Фотография слева, полёта Челябинского метеорита, взята с сайта https://www.meteorites.ru/menu/press/yuzhnouralsky2013.php?active=chelphotoes, фотография подшивки газет «Саткинский Рабочий», раскрытая на номере от 19 февраля 2013 года, сделана Кохановым К.П.

Почти весь полёт Челябинского метеорита можно проследить по записи с видеорегистраторов. Полёт Тунгусского метеорита описал ссыльный Науменко, который посмотрел в направлении удара грома и «увидел, что лучи солнца, пересекались широкой огненно-белой полосой с правой стороны лучей (солнца); с левой же, по направлению к северу (или, если взять от Ангары, – за Кежемское поле), в тайгу летела неправильной формы ещё более огненно-белая (бледнее солнца, но почти одинаковая с лучами солнца) несколько продолговатая масса в виде облачка («комка»), диаметром гораздо больше луны и без правильных очертаний краев…».

5.

Короче говоря, в Кежме почти все очевидцы видели, что Тунгусский метеорит летел на СЕВЕР, и лишь некоторые с небольшим склонением к востоку. А на фактории Ванавара сам полёт метеорита никто не видел, но зато очевидцы почувствовали землетрясение, а также все слышали и видели именно на СЕВЕРЕ, гром и вспышку.

Следует отметить, что по сравнению с показаниями очевидцев Кежмы и Ванавары, намного подробнее излагается в сообщении о падении Тунгусского метеорита, опубликованном в газете «Красноярец» в №153 от 13 июля 1908 года, которое уже было полностью приведено выше:

«…Небо на первый взгляд было совершенно чисто. Ни ветра, ни облаков не было. Но при внимательном наблюдении, на СЕВЕРЕ, т.е. там, где, казалось, раздавались удары, – на горизонте ясно замечалось нечто, похожее, на облако пепельного вида, которое, постепенно уменьшаясь, делалось более прозрачным и к 2 – 3 часам дня совершенно исчезло…

…Но зато многие в разных селениях отлично видели, что с прикосновением летевшего предмета к горизонту, в том месте, где впоследствии было замечено указываемое выше, своеобразное облако, но гораздо ниже расположения последнего – на уровне лесных вершин как бы вспыхнуло огромное пламя, раздвоившее собою небо.

Сияние было так сильно, что отражалось в комнатах, окна которых обращены к СЕВЕРУ, что и наблюдали, между прочим, сторожа волостного правления. Сияние продолжалось, по-видимому, не менее минуты, так как его заметили многие бывшие на пашнях крестьяне. Как только «пламя» исчезло, сейчас же раздались удары…».

6.

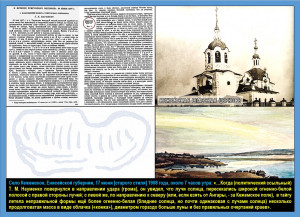

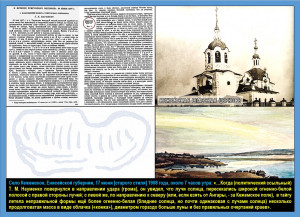

На коллаже, помещённым выше, показано письмо ссыльного Т. М. Науменко, опубликованное в журнале «Мироведение» с его рисунком «облачка в виде комка», которое в увеличенном виде показано под его письмом. В правой части коллажа фотография Кежемской Спасской церкви, ниже которой осветлённая Константином Кохановым картина из триптиха «Пролёт над Ангарой» Тунгусского метеорита художника Николая Фёдорова (участника экспедиции Леонида Кулика 1939 года). Село Кежемское, Енисейской губернии, 17 июня [старого стиля] 1908 года, около 7 часов утра:

«…Когда (политический ссыльный) Т. М. Науменко повернулся в направлении удара (грома), он увидел, что лучи солнца, пересекались широкой огненно-белой полосой с правой стороны лучей; с левой же, по направлению к северу (или, если взять от Ангары, – за Кежемское поле), в тайгу летела неправильной формы ещё более огненно-белая (бледнее солнца, но почти одинаковая с лучами солнца) несколько продолговатая масса в виде облачка («комка»), диаметром гораздо больше луны и без правильных очертаний краев».

Почти тоже самое увидел очевидец полёта Челябинского метеорита, после того как его ослепила, словно прожектором вспышка, которая заставила обернуться и снять камерой телефона, удалявшийся от него след метеорита, тоже, практически в виде облачка («комка») … и без правильных очертаний краёв.

Одно можно сказать совершенно точно, что политический ссыльный в Кежме Т. М. Науменко и очевидец житель Казахстана Владимир Годованюк в Сатке, оба находились под траекториями полётов метеоритов – первый под траекторией Тунгусского метеорита, а второй под траекторией Челябинского метеорита.

Учитывая и другие показания очевидцев в Кежме (кроме ссыльного Т. М. Науменко), в том числе главного из них уездного исправника Солонины, написавшему рапорт енисейскому губернатору о пролёте разрядившегося пушечными выстрелами над Кежмой аэролитом, Константин Коханов считает, что траектория полёта Тунгусского метеорита была направлена с юга на север, не исключено, что с небольшим склонением на северо-северо-восток, но только не с юго-востока на северо-запад или юго-юго-востока на северо-северо-запад, на основании показаний очевидцев, в основном сделанных в 1960-х годах, и по оси симметрии «бабочки вывала тайги», который больше напоминает картину обыкновенного ветровала, вызванного ураганами, хотя, скорее всего, смерчем:

7.

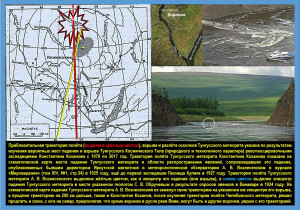

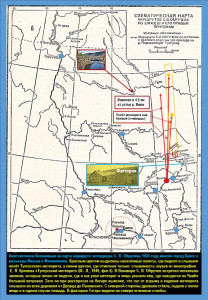

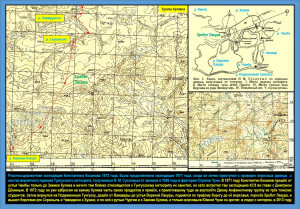

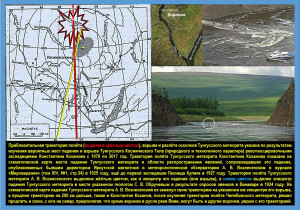

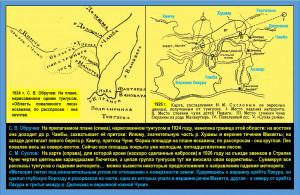

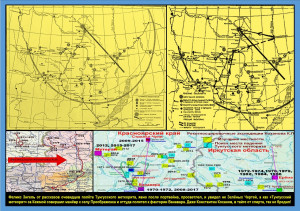

На коллаже (выше по тексту) показана приблизительная траектория полёта (выделена красным цветом), взрыва и разлёта осколков Тунгусского метеорита указана по результатам изучения вероятных мест падения и взрыва Тунгусского Космического Тела (природного и техногенного характера) рекогносцировочными экспедициями Константина Коханова с 1970 по 2017 год.

Траектория полёта Тунгусского метеорита Константина Коханова показана на схематической карте места падения Тунгусского метеорита и области распространения явлений, сопровождавших его падение, опубликованных бывшим директором Иркутской магнитной и метеорологической обсерватории А. В. Вознесенским в журнале «Мироведение» (том XIV, №1, стр.34) в 1925 году, ещё до первой экспедиции Леонида Кулика в 1927 году.

Траектория полёта Тунгусского метеорита А. В. Вознесенского выделена жёлтым цветом, как и эпицентр его падения (или взрыва), а синим цветом выделен эпицентр падения Тунгусского метеорита в месте указанном геологом С. В. Обручевым в результате опросов эвенков в Ванаваре в 1924 году.

На схематической карте падения Тунгусского метеорита А. В. Вознесенский не замкнул свою траекторию на указанном им эпицентре его взрыва, а продлил траекторию на 200 км дальше, так же и Константин Коханов, после изучения траектории полёта Челябинского метеорита, решил продлить и свою, с юга на север, предполагая, что кроме воронки в русле реки Виви, могут быть и другие воронки, рядом с его траекторией.

Константин Коханов не сомневается, что траектория полёта Тунгусского метеорита была направлена с юга на север, хотя и не исключено, что могла быть и с небольшим склонением на северо-северо-восток, но только не с юго-востока на северо-запад или с юго-юго востока на северо-северо-восток, как в этом уверены почти все известные исследовали Проблемы Тунгусского метеорита, после А. В. Вознесенского, основывая свои заключения на показаниях очевидцев в 1960-х годах или ссылаясь на ось симметрии вывала тайги, из-за отклонений в направлении стволов поваленных деревьев, имеющий вид «бабочки».

Казалось бы, Константину Коханову на этом можно было и закончить свою «неюбилейную статью», как говорят подвести под ней не простую, а даже жирную черту, но ему всё-таки захотелось до конца разобраться, каким образом Леониду Кулику удалось завести в глухой тупик Проблему Тунгусского метеорита, и кто ему в этом деле помогал или способствовал, чтобы поиски метеорита ограничились границами ветровала между реками Чамба и Кимчу и не перекинулись в места традиционного кочевания эвенков. вблизи факторий заготовителей пушнины на реке Чуня и даже во всём междуречье Подкаменной и Нижней Тунгусок.

Первые опросы на фактории Ванавара, связанные с падением Тунгусского метеорита о вероятном месте его взрыва или падения, провёл геолог С. В. Обручев, правда только среди одних эвенков в 1924 году во время своей экспедиции на Подкаменную Тунгуску.

Рассмотрим некоторые подробности, связанные с маршрутом экспедиции С. В. Обручева до Подкаменной Тунгуски и её спуск по ней до фактории Ванавара, имеющие отношение к траектории полёта Тунгусского метеорита, к его падению или взрыву.

С. В. Обручев в Ванаваре в 1924 году (из книги С. В. Обручев «В неизведанные края», Молодая гвардия, 1954, стр.227-229):

«…В 160 километрах от Верхних Контор, ниже устья реки Ванавары, мы добрались до следующей фактории. Почти все фактории на Подкаменной Тунгуске были недавно отстроены, новые избы белели на берегу среди темной тайги. Обычно это были две или три избы: дом заведующего, склад и дома других сотрудников фактории.

Наш приезд представлял для жителей фактории большое событие: илимки с грузом снизу уже давно прошли, и больше гостей в этом году летом не ожидали, разве только проплывут вниз пустые лодки. Заведующий факторией принимал нас с по четом и угощал, чем только мог: на столе появлялись соленая рыба, икра, соленые грибы, белые булочки или шаньги, иногда сметана, а по осени варенье из голубики – основной ягоды на берегах Подкаменной Тунгуски:

В Ванаваре мне предстояло заняться одним интересным делом: перед моим отъездом из Москвы А. В. Вознесенский, известный климатолог и сейсмолог, долгое время заведовавший Иркутской метеорологической обсерваторией, обратил моё внимание на то, что к северу от Подкаменной Тунгуски, в бассейне Ванавары должно находиться место падения большого Тунгусского (или, как его тогда называли, Хатангского) метеорита, пролетевшего с юга через Средне-Сибирское плоскогорье 30 июня 1908 года.

Тогда ещё не было никаких точных данных о месте его падения, но А. В. Вознесенский, сопоставив все сведения, полученные Иркутской обсерваторией от её корреспондентов о направлении полёта метеорита, пришел к выводу, что он упал к северу от Подкаменной Тунгуски, приблизительно в бассейне Ванавары.

В 1921 году Л. Кулик, собиравший в Западной Сибири сведения о падении метеоритов, получил сообщение, что метеорит 1908 года упал в районе реки Ванавары. Метеорит этот был совершенно исключителен по интенсивности световых, звуковых и сейсмических явлений, которые его сопровождали, и поэтому очень важно было установить место его падения.

Уже при расспросах на Ангаре я выяснил, что гул от взрыва или падения метеорита был слышен во всех деревнях от Дворца до Пановского. С северной стороны домов дрожали стекла, падали с полок вещи; в одном случае лошадь, на которой ехали, упала. В фактории Тэтэрэ видели на севере огненные столбы.

В фактории Ванавара во время нашего приезда было несколько эвенков, которых я и стал расспрашивать о метеорите. Но все опрошенные мною не видели лично, как и где упал метеорит.

Они знали только, что в этот день был повален лес на пространстве примерно в 680 квадратных километров, имеющем форму круга. Площадь эта находилась не на реке Ванаваре, а на реке Чамбе, впадающей справа в Подкаменную Тунгуску в 30 километрах ниже.

Эвенки нарисовали мне карту этого участка – область поваленного леса лежала на правом берегу реки Чамбе и захватывала её притоки Хусму (Хушмо), Илюму и Макетту.

Я долго расспрашивал эвенков, и мне казалось, что они скрывают место падения метеорита, считая его священным. Про одного из эвенков заведующий факторией рассказывал, что тот видел яму, пробитую метеоритом, но этот эвенк сказал мне при опросе, что он такой ямы не видел, а говорит со слов других эвенков, кочующих по Чамбе.

Только эвенк Илья Потапович, живший в фактории Тэтэрэ, дал более определенные сведения. Он рассказал, что его брат жил во время падения метеорита как раз на этом участке, и его чум «взлетел на воздух, как птица», олени частью разбежались, а частью были убиты падающими деревьями, а брат от испуга лишился языка на несколько лет. На том месте, где упал камень, есть яма, а из нее течет ручей в Чамбе.

Как сообщали эвенки, место падения метеорита отстояло от устья Чамбе на четыре дня пути на берестянке, то есть приблизительно на 100 километров. Зимой можно было проехать на оленях без дороги по прямому направлению за три дня. Эвенки соглашались показать мне площадь с поваленным лесом. Для этого надо было поехать с одним из них на берестянке сначала вниз по Подкаменной Тунгуске, потом вверх по Чамбе и дальше пешком, в верховья Хушмо, где был центр захваченной бурело мом площади.

Сначала я хотел поехать к месту падения метеорита, но потом рассчитал, что путь туда и обратно займет не меньше десяти дней. Нам предстояло изучить Подкаменную Тунгуску на протяжении еще 1300 километров. На этот большой маршрут требовалось много времени, а осень уже не за горами.

Между тем кратковременное посещение места падения метеорита не могло дать серьёзных научных результатов: я увидал бы только лес, поваленный в разные стороны; поиски в тайге на такой большой площади обломков метеорита или ям от его падении (которых эвенки не могли указать) требовали много времени и участия многих сотрудников. Поэтому с большим огорчением пришлось отказаться от поездки на Чамбе и продолжать свои геологические исследования.

Будущее показало, что я был прав в этом решении. Несколько специальных экспедиций Л. Кулика, снаряженных для поисков Тунгусского метеорита, работавших в бассейне Чамбе несколько лет – в 1927, 1928, 1929-1930, 1937-1938 и 1939 годах, не смогли найти ни кусков метеорита, ни впадин от его падения. Даже аэросъемка 1937-1938 годов могла обнаружить лишь поваленный взрывом метеорита лес, и только ориентировка стволов, лежащих по радиусам, исходящим из одного центра, указывала на возможное место падения…». http://rgo-sib.ru/book/geo/7.htm

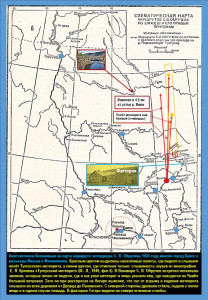

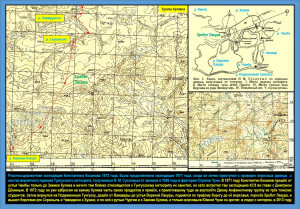

В книге «В неизведанные края», в главе «Ближняя Катанга, была приведена «Схематическая карта маршрутов С. В. Обручева по Енисею и его правым притокам».

Константином Кохановым на карту этих маршрутов экспедиции С. В. Обручёва 1924 года, был внесён город Канск и разъезды Лялька и Филимоново. Красным цветом выделены населённые пункты, где видели и слышали полёт Тунгусского метеорита, а синим цветом, где отмечена только слышимость звуков из монографии Е. Л. Кринова «Тунгусский метеорит» (М.- Л., 1949, фиг.5).

8.

В Ванаваре С. В. Обручев встретил несколько эвенков, которые лично не видели, где и как упал метеорит и лишь указали ему, где находится на Чамбе большой ветровал. Зато он при расспросах на Ангаре выяснил, что гул от взрыва и падения метеорита слышали во всех деревнях от Дворца до Пановского. С северной стороны дрожали стёкла, падали с полок вещи и в одном случае лошадь. В фактории Тэтэрэ видели на севере огненные столбы.

При этом, отмечая, что «гул от взрыва и падения был слышен во всех деревнях от Дворца до Пановского» и что только «в фактории Тэтэрэ видели на СЕВЕРЕ огненные столбы», С. В. Обручев ничего не говорит, про очевидцев в Кежме, что они там видели, а не только слышали, когда «сменив ямщиков добрались до села Кежмы» и оставшиеся «от Кежмы до Пановского 50 километров… прошли их легко и быстро».

И, вообще, описанная в книге С. В. Обручевым его экспедиция на Подкаменную Тунгуску в части информации о её научном характере, вызывает больше вопросов, чем приводит факты, каким образом и когда были сделаны им там, «выдающиеся открытия». Вся эта его экспедиция в книге, судя по её описанию, напоминает обычный экстремальный туристических поход, причём основанный на одних воспоминаниях, а не на основе записей в путевом дневнике или хотя бы сделанного после неё научного отчёта.

Рассказывая о своей экспедиции на Подкаменную Тунгуску в 1924 году, геолог С. В. Обручев «умудрился» не указать в книге «В неизведанные края» ни одной конкретной даты: нам известно только, что он её начал «летом» с Тайшета (стр.221) и закончил «поздней осенью в устье Подкаменной Тунгуски в одноимённом селении», где потом ещё ждал больше недели, чтобы отплыть оттуда, пароход (стр.235).

И всё-таки рассказ С. В. Обручева представляет собой определённый интерес «пикантными подробностями» его «похода» на Подкаменную Тунгуску.

От Тайшета «по колёсным и вьючным дорогам» на лошадях С. В. Обручев добрался до села Неванского на реке Чуна, но дальше на «неванском тракте» оказались разрушены мосты и везти груз на телегах было нельзя, поэтому им было принято предложение местных крестьян, по сплаву на плоту его с двумя студентами и грузом экспедиции вниз, по реке Чана до деревни Выдриной

Деревня Неванская располагалась в 50 верстах вверх по течению реки Чуна от д. Выдрино. На этом пространстве река имеет два больших порога. В начале 20 столетия переселенческое управление планировало освоить таёжные земли и построило дорогу на берегу реки Чуна. Дорога соединила этот населённый пункт с г. Нижнеудинском, с. Шиткино и д. Дворцом на Ангаре. https://davaiknam.ru/text/derevnya-nevanka-istoriya-lyudi-sudebi.

В Выдрино С. В. Обручев не без труда договорился с местными ямщиками (чтобы на лошадях, запряженных в павозки) перевезти его «экспедицию с грузом» до села Дворец.

От села Дворец С. В. Обручеву предстояло подняться вверх по Ангаре до села Пановского и пройти «несколько шивер и серьёзный порог Аплинский».

А там «Ангарские крестьяне уже в течение столетий до революции справляли «ямщину» – гужевую повинность (не на лошадях), а на лодках: на колесах ездили лишь вблизи деревень.

Нам, – как отмечает в своей книге С. В. Обручев, – в селении Дворец также предоставили большую лодку с ямщиками: одним мужчиной в качестве кормщика и несколькими женщинами – гребцами и бурлаками. Женщины на Ангаре справляются с лодками не хуже мужчин…

…Первые препятствия – Косой Бык и шиверы Медвежью и Ковинскую – мы прошли довольно легко. У Ковнской шиверы сменились ямщики, но опять почти весь экипаж был женский.

Гороховая шивера была также легко преодолена, но самое главное препятствие – Аплинский порог – было еще впереди. В этом пороге нам пришлось всем выйти из лодки и помогать женщинам тянуть бечеву…

За Аплинским порогом мы вошли в пределы главного поля Тунгусского бассейна, горы стали ниже, шиверы незначительны. Сменив ещё раз ямщиков, мы добрались до села Кежмы, крупнейшего на этом участке Ангары.

От Кежмы до Пановского 50 километров, и мы прошли их легко и быстро (но не указывает, кто на этот раз у него были «ямщиками и бурлаками»).

С некоторым трудом удалось мне собрать в Пановском необходимое число людей и лошадей, чтобы перебросить наш груз на Подкаменную Тунгуску. Ещё труднее было найти лоцмана, без которого пускаться в плавание по порогам невозможно.

Наконец нам указали старика Ивана Парфеновича, жившего в одной из островных деревень близ Пановского. Ивану Парфеновичу было в то время семьдесят пять лет, и дома он уже не принимал участия в тяжелых работах. Перспектива поехать на Подкаменную Тунгуску его соблазняла: он хотел потом навестить свою замужнюю дочь, которая жила в Красноярске. Правда, старик несколько страшился порогов Подкаменной Тунгуски: он проходил их один лишь раз…, но, в конце концов, удалось уговорить старика, и через день мы пустились в путь.

От Пановского до Верхних Контор около 125 километров. Тропа идет по ровному плоскогорью, возвышающемуся всего метров на 100 над Ангарой. Местами его прорезают плоские долинки, и только долина Чадобца – большого правого при тока Ангары – врезана более глубоко…

…Тропа крепкая, широко «рассечена»: по ней ездят уже много лет и зимой, и летом…

…Лошади идут быстро; но вот мы входим в долину маленькой речки, и начинаются болота. Это не бесконечные болота Якутии, по которым бредешь день за днем – они шириной всего в несколько десятков или в сотню метров, но зато гораздо опаснее: вечная мерзлота лежит здесь глубоко, и лошадь может провалиться по грудь.

Долго задержал нас приток Ангары Чадобец: в верховьях это была настоящая лесная река, текущая в обрывистых берегах, без галечников, в густых зарослях. Дно илистое, везде коряги – брод, очень опасный для лошадей. Пришлось соорудить мост из деревьев, перекинув их в узком месте через реку, и перетащить по нему весь груз. Лошадей прогнали порожняком.

На четвертый день мы спустились с этого однообразного плоскогорья в долину Подкаменной Тунгуски. На правом берегу открылись постройки Верхних Контор: несколько изб на террасе; кругом на небольшой полянке остатки пней, а дальше до горизонта безбрежная тайга. На реке видно несколько больших лодок, – может быть, одна из них станет нашей!

И действительно, заведующий факторией согласился дать нам одну илимку, так как ему надо было перегнать её к устью Подкаменной Тунгуски, чтобы будущей весной снова повести с грузом вверх по реке. Илимка – это узкая длинная лодка с острым длинным носом и тупой, срезанной кормой. Илимки строили раньше на Илиме, отсюда их название. Грузоподъемность илимки, в зависимости от размеров, — от трех до двадцати тонн. Их строят обычно крытыми, с большой крытой каютой. Наша илимка была еще без каюты, и мы решили сделать на ней удобное помещение, чтобы сократить время стоянок и создать хорошие условия для работы.

В ожидании, пока Иван Парфенович с помощью местного плотника построит из выданных факторией досок каюту, я решил подняться насколько возможно вверх по реке. Фактория дала нам небольшую лодку, и мы весело отправились в неизвестную страну.

Для моих студентов это была первая проба сил. Им пришлось теперь работать не только гребцами, но и тащить лодку бечевой. Так же как в прошлом году, я мог взять только одного рабочего, поэтому на студентов-коллекторов ложилась как научная, так и физическая работа.

Я сам сидел на корме, потому что подъём лодки по шиверам и порогам нельзя было доверить новичкам. Да и на спокойном плесе быстрый и легкий ход лодки, которую тащат бечевой, во многом зависит от кормщика: надо уметь вести лодку так, чтобы она не рыскала в реку, а шла ровно, параллельно берегу; надо все время уравновешивать тягу бечевы легким давлением кормового весла…

… Из-за недостатка времени мы поднялись только на 100 километров и не дошли до знаменитых Кеульских непроходимых порогов.

… Через пять дней мы вернулись в факторию. Илимка была заново проконопачена и осмолена, на ней белела каюта, занимавшая более половины длины лодки. Не хватало лишь крыши, которую для легкости решили сделать из брезента. Под брезентом, вдоль конька крыши, была проложена доска, по которой можно было ходить с носа на корму (дверь у каюты сделали только одну – спереди).

… Потянулись однообразные дни напряженной геологической работы…

… Утренний завтрак, поспешные сборы, и начинается плавание – лоцман и два гребца на илимке, а я с одним из студентов (чередующихся каждый день) в берестянке, чтобы иметь возможность осматривать береговые утесы, не останавливая лодки.

…Но спать в лодке (из-за комаров) было невозможно. Первый месяц нам приходилось каждый вечер ставить для ночлега палатку на берегу, низ её засыпать снаружи землей и вход завешивать большим полотнищем. Когда утром вылезешь из палатки, то обычно видишь, что на стенках илимки почти сплошным слоем сидят комары, привлеченные запахом человека. В 160 километрах от Верхних Контор, ниже устья реки Ванавары, мы добрались до следующей фактории (Ванавара).

Напротив фактории Ванавара мы изучали небольшое месторождение угля, интересное по влиянию на его состав жилы траппа, и при этом едва не искупались. Наша берестянка стала расползаться по швам; оттого ли, что мы ее слишком перегибали, вытаскивая на берег; или оттого, что смоляная заварка была слишком стара, но при переправе через реку она вдруг стала наполняться водой. Едва-едва успели мы догрести до берега и вылезли из лодки совершенно мокрые. Ванаварские эвенки пришли к нам на помощь и согласились дать взамен маленькую, двухместную берестянку. С этой лодкой мы обращались уже очень осторожно, и она прослужила нам до осени.

Ниже Ванавары находится первый из семи больших порогов Подкаменной Тунгуски – Чамбенский…

…Чамбенский порог имеет очень крутой уступ. Илимка и её лоцман блестяще выдержали это первое испытание, но Иван Парфенович сильно волновался. В особенности стал он беспокоиться перед порогами нижнего течения, которые знал плохо, и иногда мы с ним ходили по берегу вперед, чтобы посмотреть, как идёт слив воды. Иван Парфенович в порогах становился на коленях на кормовой конец каюты, чтобы лучше видеть камни, а я, сидя на носовом конце каюты, передавал его приказания студентам, которые гребли двумя тяжёлыми веслами.

На 1235-м километре от устья находится опасный порог Панолик. Летом на нём мало воды, и во многих местах выступают камни. При сплаве наша илимка несколько раз стукнулась дном о камни, но мощное течение пронесло лодку благополучно…» (стр.230).

Сколько времени (дней) потратил С. В. Обручев, чтобы приплыть (достигнуть) Ванавары, преодолев 160 км, об этом он не считает нужным говорить, так же и о том сколько дней провёл в самой Ванаваре, изучая её окрестности и опрашивая эвенков о местонахождении большого бурелома на Чамбе, образовавшего якобы после «взрыва или падения» Тунгусского метеорита, не говоря уже о том за сколько дней он, в конце концов, доплыл с лоцманом и студентами от Ванавары до Енисея.

Здесь можно только гадать или учесть опыт Леонида Кулика, который возвратившись после своей «Первой экспедиции 1927 года» в Ванавару, «купил шитик – лодку с высокими бортами и на ней с двумя спутниками, помощником Гюлихом и одним из ангарцев – спустился вниз до Енисея, проплыв за три недели неустанной гребли 1300 км по бурной и порожистой Катанге (Б. И. Вронский «Тропой Кулика», «Мысль», М., 1968, стр.22).

Всё-таки следует особенно отметить, что начало поиска места падения Тунгусского метеорита, непосредственно северо-западнее фактории Ванавара, которые предпринял Леонид Кулик в 1927 году, неразрывно связано с Иннокентием Михайловичем Сусловым:

Ещё в годы гимназической юности И. М. Суслов услышал первые сообщения о Тунгусской катастрофе от очевидцев этого явления: ангарских крестьян и рыбаков, рабочих, старателей и арендаторов золотых приисков, находившихся к северо-востоку от Енисейска, в тайге за 250-300 км.

С помощью преподавателя гимназии Р. А. Френкеля он пытался определить приблизительное географическое положение центра падения (или взрыва) метеорита и выявить возможные пути проникновения в этот район, но в 1912 году он окончил гимназию и уехал из Енисейска.

Сбор показаний очевидцев пришлось прекратить. И только в 1924-1925 г. И. М. Суслов возобновил эту работу в селах по берегам реки Ангары и частично на факториях Подкаменной Тунгуски [2].

И. М. Суслов не имел возможности заниматься специально исследованиями места падения метеорита, эти работы велись попутно с основными должностными обязанностями. С октября 1924 года по июнь 1929 год он был бессменным председателем Красноярского комитета Севера при Президиуме ВЦИК…

Е. Л. Кринов, астроном, участник экспедиции Леонида Кулика 1929 года, автор книги «Тунгусский метеорит», отмечал: «И. М. Суслов, будучи в марте 1926 года на факториях Ванаваре и Тетере, на р. Подкаменной Тунгуске, и (в фактории) Стрелке на р. Чуня, путем опроса эвенков собрал новые сведения о падении метеорита. Нужно сказать, что материалы, собранные Куликом, Вознесенским, Обручевым, не были известны Суслову, и поэтому он проводил опрос независимо от имевшихся уже сведений о метеорите» [5].

Используя суглан (съезд), который проходил с 1 по 4 июня 1926 года на фактории Стрелка, И. М. Суслов опросил 60 эвенков, которые дали ценные сведения о падении Тунгусского метеорита. Рассказы очевидцев: Лючеткана, Акулины, Василия Охчена, Андрея Онкоуля, Чучанчи и Чекарена были подтверждены делегатами.

По разрозненным сведениям и схематичным планам мест, где охотники встречали следы Тунгусского явления, И. М. Суслов составил первую опросную карту и довольно точно обозначил место падения метеорита…» (из монографии Е. Л. Кринова «Тунгусский метеорит», М-Л., 1949, стр.22-23)

17-го ноября 1926 года И. М. Суслов написал статью «К розыску большого метеорита 1908 г.», которая была опубликована в первом номере журнала «Мироведение» в 1927 г. Именно, данная статья легла в основу первой серии ежегодных экспедиций АН СССР под руководством минералога Л. А. Кулика в район катастрофы. А карта-схема явилась правдивым первоисточником для составления рабочей программы рекогносцировочных исследований, а затем и поисков самого космического тела:

«В марте 1926 г. мною была предпринята командировка на р, Чуню (правый приток Подкаменной Тунгуски) по заданиям Комитета Содействия Народам Севера. Попутно мною была взята на себя инициатива по проведению целого ряда научно-исследовательских работ на р. Чуне, которая в верхнем течении до сих пор была совершенно не исследована.

Маршрут экспедиции был следующий: от станции Тайшет санным путем до села Кежмы, от Кежмы на р. Подкаменную Тунгуску к устью речки Тэтэрэ, и далее по Подкаменной Тунгуске к устью р. Анавар и, наконец, от р. Анавар по проделанной в 1925 г. дороге на Стрелку (к фактории, рядом с местом слияния рек Северной и Южной Чуни) р. Чуни, куда экспедиция прибыла 11 апреля (1926 г.).

При поездках за последние годы на Ангару мне неоднократно приходилось слышать от крестьян о падении метеорита за Подкаменной Тунгуской, и эти рассказы, часто переполненные неправдоподобными легендами, всё же проливали некоторый свет на возможность поисков упавшего метеорита. Наиболее подробные сведения сообщил И. И. Покровский, который бывал в 1908 и 1909 г.г. на Подкаменной Тунгуске для статистических работ.

К сожалению, статьи А. В. Вознесенского и С. В. Обручева об этом метеорите, помещенные в №1 журнала «Мироведение за август 1925 г. (стр. 25), стали мне известны лишь за несколько дней до написания настоящей статьи. Таким образом, я не имел возможности воспользоваться теми обширными, изложенными в этих материалах, данными, которые оказали бы мне большую помощь в поисках метеорита во время поездки.

Прочитав статью А. В. Вознесенского, я (И. М. Суслов) узнал в ней тот же смысл всех тех рассказов, которые ходят на Ангаре в районе Богучаны-Кежма. Это обстоятельство определённо подтверждает правдивость показаний крестьянами на звон стекол в окнах, сильные удары, похожие на гром, на светлую полосу на небе и т.д.

На устье р. Анавар я встретил чум того самого тунгуса Ильи Потапова (он же Лючеткан), которого расспрашивал С. В. Обручев в 1924 году на р. Тэтэрэ. В семье Лючеткана живёт вдова его брата Акулина, которая вместе со своим покойным мужем пострадала от падения метеорита. Про это событие она рассказывает так:

- Утром, когда все в чуму ещё спали, чум взлетел на воздух, с ним – и люди. Упав на землю, вся семья получила лишь незначительные ушибы, Акулина же и Иван потеряли сознание и от сильного испуга долго не могли понять, что случилось с ними. Когда же сознание к ним вернулось, они увидели горящий кругом лес. Много лесу было повалено. Кругом слышался какой-то шум.

Встреченный мною на Стрелке р. Чуни старик-тунгус, Василий Охчен, живший в момент падения метеорита в чуме Ивана и Акулины, и опрошенный через две недели после Акулины, рассказал то же, что и она. Разница только в том, что Василий проснулся в тот момент, когда сорвало чум и его сильным толчком отбросило в сторону. Сознание он не потерял.

Он рассказывает, что был невероятно сильный продолжительный гром, и земля тряслась, деревья падали, кругом все было застлано дымом и мглой. Вскоре гром стих, ветер прекратился, но лес продолжал гореть. Все отправились на поиски оленей, которые в момент катастрофы разбежались. Многих оленей из стада не оказалось, найти их не смогли.

Чум Акулины, в момент падения метеорита, находился на устье речки Дилюшмы, при впадении в р. Хушму (впадает на самом деле в Чамбу). Лючеткан же в момент катастрофы жил на р. Тэтэрэ и слышал лишь продолжительный гром и сотрясение земли.

Впоследствии, при поисках осенью белки, Лючеткан и Акулина обнаружили на северо-восточном склоне хребта Лакура, вблизи истока речки Макитта, «сухую речку» – глубокую борозду, которая оканчивается большой ямой, заваленной землею. В настоящее время, по их словам, и борозда и яма поросли молодым леском.

На среднем течении р. Аваркитта в момент катастрофы стоял чум детей умершего тунгуса Подыги: Чекарена, Чучанчи и Налеги. Встреченные на Стрелке р. Чуни Чекарен и Чучанча рассказывали, что они были разбужены сильным грохотом. Повсюду слышались удары, сотрясение земли, сильный треск и шум. Страшная буря, от которой трудно было удержаться на ногах, вблизи их чума валила лес. Вдали, по направлению на север, было видно какое-то облако; после они убедились, что это был дым.

Тунгус Андрей Онкоуль, живущий ныне в вершине р. Таймуры, рассказывал, что к северу от хребта Лакура, между реками Кимчу и Хушма, приблизительно на половине, он видел глубокую яму больших размеров, о которой раньше тунгусы ничего не знали. Эта яма также поросла молодым леском.

Целая группа тунгусов сообщила, что в долине р. Чамбе, немного пониже устья р. Хушмы, неожиданно налетевшим откуда-то огнём – спалило сразу 200 оленей у тунгуса из рода Куркагырь Степана Ильича Онкоуль. У него же повалило и совершенно уничтожило лабаз, наполненный турсуками с мукой и домашним скарбом.

Рассказы тунгусов о каком-либо событии вообще требуют всегда большой проверки, а тем более о чем-то сверхъестественном, а в данном случае даже о катастрофе, когда многие из них лишались сознания и были контужены сильным сотрясением воздуха.

Поэтому, пользуясь, случаем сбора на съезде 60 тунгусов, происходившем с 1 по 4 июня 1926 года на Стрелке р. Чуни, мною был произведён официальный опрос всех присутствующих. Этот опрос и даёт чрезвычайно ценные сведения.

Слышались заявления: «палил лес»; «кончал лабазы»; «кончал оленей»; «портил людей» (контузия); «кончал собак»; «валил тайгу»; «лес падал вершинами Нербогачён-ду» (т.е. к Ербогачёну, на северо-восток); «одна большая яма была обнаружена далеко от речки Дилюшмы к северо-востоку, не доходя до вершины южной Чуни, если идти от Дилюшмы»; «принёс с собою болезнь на оленей, особенно царапку (чесотку), чего до появления огня не было».

Рассказы Лючеткана, Акулины, Василия Охчена, Андрея Онкоуля, Чучанчи и Чекарена были подтверждены всеми.

Любопытно отметить, что все они охотно отвечали на вопросы и сами рассказывали о всех подробностях постигшего их несчастья и вместе с тем выразили готовность показать любое место, связанное с падением метеорита. На просьбу начертить карту района катастрофы, они согласились охотно.

Чертил кроки Лючеткан (на съезде) цветными карандашами, а целая группа тунгусов тут же вносила свои коррективы.

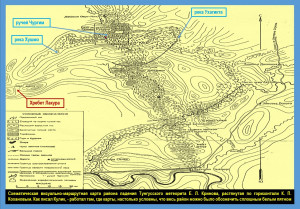

Суммируя все рассказы тунгусов о падении метеорита и, сопоставляя их с рельефом местности, по которой мне пришлось проехать через хребты от Подкаменной Тунгуски до р. Чуни (стрелка) и, наконец, по самой Чуне вниз до устья, можно вывести некоторые предположения о направлении падения (см. прилагаемую схематическую карту, перечерченную с тунгусских схем).

9.

Лес повален по направлению на северо-восток, начиная от северо-восточного склона хребта Лакура, затем по долине р. Чамбе и, наконец, захвачено нижнее течение притоков ее: Хушмы, Укогиткона и Дилюшмы.

На вершине хребта Лакура, ближе к северо-восточному склону, находится глубокая борозда («сухая речка») и в конце её яма. Если принять во внимание две других ямы, о которых говорят тунгусы, то напрашивается такое предположение.

Метеорит летел под незначительным углом по отношению к поверхности земли. Ударившись о вершину хребта Лакура, он сделал глубокую борозду и разорвался на части, одна из которых упала в вершине речки Макитта, другая – к северу от хребта Лакура и третья между р. Дилюшма и вершиной южной Чуни.

Если остановиться на этом предположении, то участок поваленного леса можно объяснить сильным инертным движением воздуха, получившимся от внезапной остановки на хребте Лакура громадного летевшего тела…

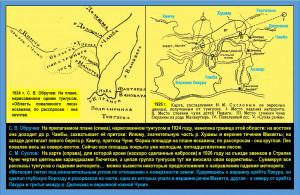

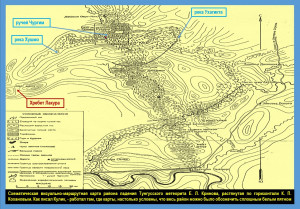

На коллаже выше по тексту Константином Кохановым размещены рисунки области поваленного леса северо-западнее фактории Ванавара. Первый рисунок для С. В. Обручева сделал один эвенк на фактории Ванавара (рисунок слева) и второй рисунок для И. М. Суслова сделан Лючетканом на съезде эвенков на фактории Стрелка Чуни, при участии почти всех эвенков, с учётом всех ими сделанных уточнений.

Вспомним уже рассказанное Константином Кохановым выше, что сказал о рисунке со схемой области поваленного леса С. В. Обручев:

На прилагаемом плане (слева), нарисованном тунгусом в 1924 году, нанесена граница этой области: на востоке она доходит до р. Чамбы, захватывает её притоки: Илюму, значительную часть р. Хушмы и верхнее течение Макикты; на западе достигает левого берега р. Кимчу, притока Чуни. Форма площади на плане искажена; по расспросам – она круглая. Лес повален весь на северо-восток. Сейчас вся площадь покрыта уже молодым, пятнадцатилетним лесом.

И если сравнивать рисунок со схемой местности области поваленного леса С. В. Обручева с рисунком И. М. Суслова, то убеждаемся, что у Суслова, при всех его возможностях при наличии властных полномочий, всё-таки схема области поваленного леса оказалась менее точной, хотя содержала, казалось бы более подробные сведения, правда основанные больше на плодах воображения, слухах и хвастовства, кто больше всего пострадал от падения Тунгусского метеорита и потерял сколько тысяч оленей, хотя никогда не имел их больше двух сотен.

И неудивительно, что И. М. Суслов, «проезжая по дороге, помеченной на схеме, через р. Дилюшма и Укогиткон, я поваленного леса не видел; по-видимому, до этого места инертное движение воздуха не дошло.

Что же касается двух других ям, находящихся вдали от Лакуры, то можно предположить, что при разрыве метеорита эти две части вследствие сильного толчка взвились вверх и, описав крутую траекторию, упали один к северу от (хребта) Лакура между р.р. Кимчу и Хушма, а второй – между р.р. Дилюшма и Южная Чуня. Поваленного леса вблизи этих частей тунгусы не замечали.

Если сопоставить эти предположения с выводами А. В. Вознесенского («Мироведение», №1, август 1925 г., стр.34), наметившего сейсмографический толчок, происшедший от падения метеорита 17 июня (ст. стиль) 1908 года, с центром сотрясения в широте 60°16′ и долготе 103°06′, т.е. вблизи истоков Северной и Южной Чуни, то предположения, основанные на показаниях тунгусов, весьма незначительно расходятся с этими выводами.

Астрономических пунктов на Чуне не было, что даёт основание сомневаться в правильности на карте всей вершины Чуни. Маршрутная съёмка всей Чуни, сделанная мною летом 1926 года, показала расстояние от слияния Северной и Южной Чуни (стрелка) до устья Чуни, равное 697 км. Северная же и Южная Чуни, по которым были сделаны заезды, непохожи на тот рисунок, которым они представлены на стовёрстной карте.

Таким образом, вполне возможно, что центр сотрясения в широте 60°16′ и долготе 103°06′ совпадает с вершиной хребта Лакура, находящейся приблизительно в 60-70 км от устья р. Анавар по направлению на ССЗ.

Проверить рассказы тунгусов на месте не удалось, так как границы поваленного леса и места нахождения ям выяснились лишь 1 – 4 июня, когда проезд на оленях, которых было очень мало, оказался бы очень затруднительным, к тому же нужно было спешить спускаться по Чуне, пользуясь высоким горизонтом воды.

(Почти таким же образом рассуждал и С. В. Обручев, когда принял решение не посещать указанную ему эвенками на схеме «область поваленного леса – лето кончалось, а плыть нужно было до устья Подкаменной Тунгуски и потратить десять дней на посещение бурелома, для него была непозволительная роскошь).

Не вдаваясь в оценку этого интересного метеорита, ибо это достаточно сделано упомянутыми авторами, следует отметить, что с поисками его надо поспешить, так как тунгусы-очевидцы происшедшей у них катастрофы иногда откочёвывают окончательно в другие районы; некоторые из них уже умерли; лес, выросший на месте пожарища и на ямах, с каждым годом будет усложнять поиски.

Материалов же для розысков этого метеорита есть достаточно. Организация экспедиции трудностей представлять не будет, так как зимняя дорога от Кежмы до р. Анавар хорошая:

- от р. Анавар до Стрелки Чуни в 1925 году Госторгом сделана также хорошая дорога с постройкой на ней четырех избушек (зимовьев).

- на Стрелке р. Чуни находится фактория Госторга, где экспедиция может всегда получить помещение и в достаточном количестве продукты.

- на устье р. Анавар также есть фактория.

- небольшое количество оленей можно получить на р. Чуне через тунгусские родовые Советы, их там два.

- факторией «Стрелка» управляет А. К. Кокорин, который в течение 25 лет заведовал метеорологическими станциями в Каменке и Кежме. Через него всегда, без особых препятствий, возможно, получить проводников из тунгусов.

17 ноября 1926 года г. Красноярск (Опубликовано: журнал «Мироведение», том 16, №1-4, стр.13-18, М.-Л., 1927).

Конечно такая статья И. М. Суслова, можно сказать с гарантией, что «организация экспедиции трудностей представлять не будет» и то, что «с поисками метеорита надо поспешить», сыграла решающую роль, и Президиум Академии Наук СССР разрешает проведение экспедиции, выделяя для неё необходимые средства.

Первая Тунгусская экспедиция под руководством Л.А. Кулика была разрешена Президиумом Академии наук СССР, и в феврале 1927 г. Л.А. Кулик со своим помощником Гюлихом выехал из Ленинграда.

По дороге к месту работ Л. А. Кулик сделал остановку в Красноярске для встречи с И. М. Сусловым и получил полную информацию по целому ряду вопросов, связанных с предстоящей экспедицией: о подходах к месту падения, расстоянии между населенными пунктами по намеченному пути, стоимости проезда, снабжения продовольствием в пути и на месте работ.

В порядке действенной помощи Л. А. Кулику И. М. Сусловым были даны рекомендательные письма, адресованные местным родовым Советам, заведующему Ванаварской конторой Госторга, а также переводчику Лючеткану.

В дополнение к рекомендательным письмам, И. М. Суслов в письменном виде, дал ещё (для памяти) Л. К. Кулику «Дружеских советы» из 16 пунктов в том числе и такие:

- Если Вам и Гюлиху придется двигаться пешком в центр бурелома, то закажите Лючеткану срочно изготовить две пары тунгусских (широких) лыж и две лёгких нарточки для багажа. Срок такой работы – пять дней;