Несколько слов о вновь публикуемой статье Константина Коханова «Тайна гибели Юрия Гагарина – версии и догадки», которая уже была опубликована 04.02.2012 в разделе «Жизнь» на новостном сайте СМИ2 (теперь входящему в рекомендательную социальную сеть «Мир Тесен», которая игнорирует авторские права и практически присваивает себе чужую интеллектуальную собственность). На этом сайте, в разделе «лучшее», сохранилось, из почти 300-х, опубликованных там статей Константина Коханова, больше десятка статей без указания его фамилии. Хотя его статьи о Юрии Гагарине там уже нет, но зато остался стихотворный фельетон «СМЕРТЬ ЮРИЯ ГАГАРИНА ПО ДВУМ ВЕРСИЯМ КОСМОНАВТА ЛЕОНОВА», опубликованный 02.04.2013 в 14:11 (https://mt-smi.ru/blog/43135476129/«Smert-YUriya-Gagarina-po-dvum-versiyam-kosmonavta-Leonova»).

Ввиду того что после публикации статьи на сайте СМИ2 прошло уже 6 лет, и то о чём говорилось в ней в будущем времени, стало уже прошлым, то в текст статьи автором добавлены комментарии, чтобы у читателя не возникало вопросов, зачем говорить о том, что всем, кто интересуется жизнью космонавтов, уже всё хорошо известно. Ко всему прочему пришлось добавить, как это не покажется смешным, «Предисловие к её Предисловию:

«Предпредисловие» к статье Константина Коханова

«Тайна гибели Юрия Гагарина – версии и догадки»

Казалось бы, уже рассмотрены все версии связанные с трагической гибелью первого космонавта, но всё равно космонавт Алексей Леонов продолжает утверждать, что он точно знает, почему погиб Юрий Гагарин и даже знает фамилию лётчика, ставшего виновником его гибели.

И вот опять в газетах и журналах снова печатается то, о чём уже космонавт Алексей Леонов говорил неоднократно, как, например, и в журнале «Тайны ХХ века», №18, май, 2018, стр.16, в заметке: «Почему погиб Гагарин?»:

«Со дня трагической смерти первого человека, покорившего космос, прошло уже много времени. Но подробности его смерти до сих пор окутаны тайной. Не так давно космонавт Алексей Леонов получил доступ к секретным материалам комиссии, которая расследовала гибель первого космонавта планеты. Напомним, что Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области в результате авиационной катастрофы. Вывод комиссии: «В результате изменившейся воздушной обстановки в полёте экипаж совершил резкий манёвр и, пикируя, почти вертикально вышел из облачного слоя. Самолёт столкнулся с землёй. Несмотря на попытки лётчиков вывести машину в горизонтальное положение, весь экипаж погиб». Все остальные материалы, собранные комиссией и составившие 29 томов, были засекречены. И вот тайна раскрыта. «Изменившейся воздушной обстановкой» оказался истребитель Су-15, взлетевший с подмосковного аэродрома Жуковский и несанкционированно находившейся в воздухе во время тренировочного полёта самолёта, управляемого экипажем Юрия Гагарина. Пилот этого самолёта совершил неосторожный манёвр, который привёл к срыву в штопор самолёт первого космонавта».

Самое интересное то, о чём говорит Алексей Леонов в 2018 году, он уже рассказывал журналистам и в 2013 году, и на много лет раньше. Так в газете «Культура» (№10/7858, от 22-28 марта 2013) была опубликована статья (интервью с космонавтом) корреспондента Елены Федоренко: “Алексей Леонов: «За правду о гибели Юры я боролся четверть века»”:

«27 марта исполнится 45 лет со дня гибели первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Версий трагедии было немало, некоторые из них бросали тень на экипаж и профессионалов, готовивших полет. Алексей Леонов, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, первый человек, вышедший в открытый космос, не мог смириться со слухами, порочившими память его друзей. Он добился снятия грифа секретности с дела об авиационной катастрофе, в которой погибли Юрий Гагарин и летчик-испытатель Владимир Серегин…

Из взятого у космонавта интервью:

культура: Существует много версий гибели Гагарина, от встречи с НЛО до нетрезвого состояния членов экипажа, от неисправности самолета до халатности диспетчеров. Что произошло на самом деле?

Леонов: На сегодняшний день получено разрешение рассказать, как все произошло. Причина гибели – разгильдяйство, распутство и неуправляемость в нашей стране. В районе испытательных полетов рядом с гагаринским «МиГом» пролетел несанкционированный самолет-нарушитель. Скорость, на которой летел Гагарин в горизонте – 750 км, нарушитель прошёл на расстоянии всего 10-15 метров со скоростью – 1170-1200 км, практически со скоростью звука. Возмущенный воздушный поток перевернул машину, самолёт попал в глубокую спираль, а на нем были баки по 260 литров. Ведущий испытатель этого самолета Владимир Серегин сам написал в инструкции: «Запрещено летать на высший и сложный пилотаж», и экипаж этого не планировал. Существовало конкретное задание: сделать несколько виражей с углом 15 и 30 градусов, пикирование, кабрирование, без пилотажа на больших углах. На высоте 4200 метров Юрий доложил: «Я, 625-й, задание в РИПе (район испытания полетов) закончил, иду на рубеж (рубеж – это линия снижения)». Доклад оказался последним. Через 55 секунд – мы точно знаем время, поскольку оно отпечаталось на бортовых часах – самолет был уже в земле. У меня есть фотографии места трагедии (Алексей Архипович показывает фото). Смотрите, если бы самолет падал носом, то сбил бы два-три дерева, а здесь, видите, сколько срезано верхушек…

культура: Значит, пилоты пытались вывести самолет?

Леонов: Фото с деревьями – это документ, подтверждающий, что экипаж до последнего мгновения оставался активным.

культура: Почему правду так долго не раскрывали?

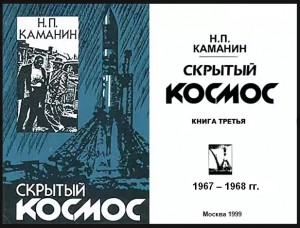

Леонов: Дело было закрыто. Государственная машина берегла общественный покой. И генерал Каманин, и конструктор Туполев знали, что произошло, но просили не поднимать этого вопроса: погибших не вернешь. За правду я боролся в одиночку, обращался к президенту. Недавно объявлено, что катастрофа произошла по вине несанкционированного самолета. Фамилия летчика будет названа позже.

культура: Она засекречена?

Леонов: По человеческим факторам решено ее не называть — он тяжело болен, ему уже далеко за восемьдесят.

культура: Известный человек?

Леонов: Очень известный. Хороший летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Подходил ко мне…

культура: Кто виноват: сам летчик или те, кто его отправлял?

Леонов: Конечно, лётчик. Он должен был пилотировать выше 10000 м, но, однако, спустился под облака, на высоту около 400 метров, включил форсаж, и со сверхзвуковой скоростью поднялся вверх, пройдя рядом с гагаринским «МиГом». Позже он признался генералу Запольскому: «Я почувствовал, что что-то произошло».

культура: Какие факты, кроме фотографий, подтверждают эту версию?

Леонов: Когда Академия Жуковского ещё была серьёзным научным центром с мощным вычислительным комплексом, мы с доктором наук Сергеем Михайловичем Белоцерковским «проиграли» все варианты прохода самолёта из одной точки в другую за 55 секунд. Единственное, что соответствовало этому времени, – глубокая спираль, в которую вогнал «МиГ» пролетевший самолет.

Я находился в 13 км от места падения и слышал два хлопка: первый – сам взрыв, второй – характерный для преодоления самолетом звукового барьера, когда нарушитель, резко набрав скорость, пошел вверх. Их разделяли 1,5 секунды. Слышал не только я, о чем и написал в документах еще в 1968 году. В начале 1990-х вдруг начался всплеск интереса к полёту Гагарина, публиковались безобразные фантазии о том, что летчики были пьяны, что они занимались охотой…

Прошло более двух десятилетий, и нам разрешили посмотреть документы комиссии. Мой отчёт оказался переписанным – рука не моя, график временного расстояния между взрывом и сверхзвуком увеличен в десять раз. В тот момент я поклялся, что приложу все усилия, чтобы истина стала известна. Сейчас время наступило. Я 25 лет боролся, развенчивая неправду…».

И что же старается и на этот раз (в 2018 году) сказать Алексей Леонов из того, что мы не знали до сих пор, только то, что причиной гибели Юрия Гагарина стала «Изменившаяся воздушная обстановка»:

«…И вот тайна (гибели Юрия Гагарина) раскрыта. «Изменившейся воздушной обстановкой» оказался истребитель Су-15, взлетевший с подмосковного аэродрома Жуковский и несанкционированно находившейся в воздухе во время тренировочного полёта самолёта, управляемого экипажем Юрия Гагарина. Пилот этого самолёта совершил неосторожный манёвр, который привёл к срыву в штопор самолёт первого космонавта…».

Не знаю, за кого принимает космонавт Алексей Леонов граждан России и даже всего бывшего СССР, кто ещё помнит не по рассказам события 1957-1968 годов, а не судит о них сквозь призму подвигов, процветающих в роли свадебных генералов в банковской сфере космонавтов. Наряду с Алексеем Леоновым на этом поприще процветал даже более харизматичный его «товарищ» – Георгий Гречко. Если судить по определению харизматичности личности в государственном масштабе, то это всем известный заслуживающий доверия человек, с которым легко найти общий язык и которого всегда приятно послушать, порою даже не осознавая, что он несёт полную чушь или, проще говоря, врёт.

Что нам известно об этих двух космонавтах, кроме того, что они дважды герои Советского Союза, о том, какими «героями» они стали на земле, и какую, затем, принесли пользу людям. Если сказать об этом по большому счёту то, пользы никакой, так как они заботились только о своём личном благосостоянии, прикрываясь интересом к науке и искусству.

Чтобы не быть голословным приведу несколько публикаций о том, чем занимались эти два известных космонавта, после развала СССР:

Анатолий Апостолов: «УШЛА УЛЫБКА ИНТЕЛЛЕКТА. Памяти Георгия Гречко (1931-2017)»

«…В России и за её пределами с помощью «чекистов в отставке» стали как грибы расти коммерческие ООО-банки, среди которых самым «крутым» являлся банк «Менатеп».

Во главе такого сомнительного сорта банков стояли люди с весьма нехорошей репутацией. А посему многим «солидным» банкам для привлечения вкладчиков-инвесторов требовались весьма солидные и знаковые имена эпохи. И таким именами в эпоху криминальной революции и великой Смуты могли быть только герои-космонавты.

Так, например, космонавт Алексей Леонов с 1992 по 2000 год являлся бессменным президентом фонда «Альфа-капитал», а с 2000 года стал вице-президентом «Альфа-банка», седьмого по могуществу банка в России, который известен на всю страну и за её пределами своей «культурной благотворительностью». А космонавт Георгий Гречко до последнего дня являлся всего лишь вице-президентом ОТП Банка, который якобы подкосили «плохие кредиты». Так ли это было на самом деле, покажет время. Но уже в кризис 2008 года сквозь открытую, широкую улыбку Георгия Гречко просвечивала лёгкая печаль, плохо скрываемая грустинка. Что-то удручало космонавта-оптимиста в последние годы жизни. Уже тогда между этими двумя славными космонавтами по меркам современного монетаризма и гедонизма всегда пролегала «дистанция огромного размера» и творческая элита Москвы-блудницы это тонко чувствовала.

Алексей Леонов удачно вписался в новую жизнь новой России, а Георгий Гречко не совсем. В глазах новых «хозяев жизни» он оставался одним из многих морально устаревших идеальных героев советского времени, одним из ярких героев «реального коммунизма» (А.А. Зиновьев). Гречко ограничил себя на всю оставшуюся жизнь кругом своих интересов и научными изысканиями, Леонов плавно вошёл в финансово-политическую элиту страны и стал одним из успешных героев «нового времени»…» («День Литературы» – газета русских писателей от 11.04.2017) http://denlit.ru/index.php?view=articles&articles_id=2416

Дополняет характеристику космонавта Алексея Леонова «Независимый политический вестник Скандалы.ру», в статье «АЛЬФА-РЕНОВА» от 19.12.2002:

«…В период чековой приватизации активно действовал чековый инвестиционный фонд (ЧИФ) « Альфа-капитал ». В отличие от большинства своих «собратьев» он сохранился (в качестве ПИФа — паевого инвестиционного фонда). Показательно , что для привлечения вкладчиков « Альфа-капитал » использовал имидж космонавта Алексея Леонова , занимавшего пост президента фонда. Выбор был сделан точно – Леонов – «живая легенда» российской космонавтики, первый человек, вышедший в открытый космос. К подобным пиаровским приемам прибегала не только «Альфа», но она оказалась, чуть ли не единственной, кто после окончания приватизационного бума сохранил заслуженного генерала в своей структуре: Леонов занимает почетные посты президента ПИФ « Альфа-капитал » и вице-президента Альфа-банка…»

http://scandaly.ru/2002/12/19/al-fa-renova/

А о роде своей «деятельности» в амплуа «банкира», своими впечатлениями успел задолго до смерти поделиться, сам космонавт Георгий Гречко:

Георгий Гречко: У ОТП Банка в России космические перспективы!

День космонавтики – его профессиональный праздник. Лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, Георгий Гречко провёл на орбите без малого 135 дней, совершив три полёта и один выход в открытый космос. В мае этого года ему исполнится 77 лет, но он и не думает «уходить в запас». Он ведёт активную общественную деятельность, продолжает заниматься наукой, интересуется человеческой деятельностью времён неолита. И – принимает активное участие в работе ОТП Банка, уже много лет являясь членом Совета директоров. Несмотря на график, расписанный поминутно (только что вернулся из Шотландии, а завтра уже летит в Пензу), Георгий Михайлович согласился дать интервью корреспонденту газеты «Наш вклад» Денису Глазырину:

«…Уже десять лет ваша жизнь связана с нашим банком. Как это произошло?

Я начинал работу в банке ещё в 1997 году, когда меня, наряду с другими узнаваемыми и авторитетными людьми, пригласили войти в Совет директоров Инвестсбербанка. Там был писатель, фронтовой разведчик Владимир Карпов. Был потрясающий академик, экономист Николай Петраков. Там был очень большой профессионал и интересной судьбы человек Яков Месенжник. Да, мы не были профессиональными экономистами и банкирами (кроме, конечно, Николая Яковлевича Петракова – действительно блестящего учёного), но когда у банка возникали сложности в работе, мы ехали на разные встречи вместе с профессионалами, и это помогало. Одним словом, как Гагарин был лицом Советского Союза, так и мы были лицом банка – а это необходимо в российских условиях. Но и не только в этом была наша польза. Помню, года полтора назад мы сидели на Совете директоров, я предложил банку заняться золотом – хотя он этим никогда не занимался. Эту идею поддержали, и как показало время, это было стратегически правильное решение.

Банк меняется буквально на глазах. Вам по-прежнему интересно в нём работать?

Безусловно. Сейчас в банке происходит очень много позитивных изменений. Мы стали частью крупного банка, известного во всей Восточной Европе, у которого изначально очень большие возможности. Теперь самое главное – их реализовать. Конечно, сейчас вместе с новым именем в наш банк пришли новые идеи и технологии, которые хорошо обкатаны на Западе. Но мне кажется, что их применять следует обязательно с учётом российской специфики – у России ведь «особенная стать». Вот вам пример. Дом, в котором я сейчас живу, говорят, наш советский архитектор подсмотрел где-то на Кубе и перенёс этот проект на российскую почву. И что из этой затеи вышло? Теперь у нас в квартирах холодно, постоянные сквозняки, в дождь течёт вода сквозь крышу. Нельзя было так буквально копировать кубинский проект! Так и в банковской работе. Нужно беречь людей, доверять российским специалистам, у которых кроме знаний, есть чутьё, нужно избегать излишней регламентированности в работе, давать специалистам на местах больший простор для инициативы. И тогда ОТП Банк в России ждут поистине космические перспективы!»

(Опубликовано в корпоративной газете «Наш вклад», № 4 (32), апрель 2008 г.)

http://www.domovladelets.ru/archive/article-180/

С кем можно сравнить этих известных космонавтов, ставших лицами известных банков, так только с Лёней Голубковым, когда-то бывшим лицом АО «МММ», позиционирующего себя «народным банком», существовавшего по принципам банковской системы и получавшего деньги от населения для «инвестирования» их в различные проекты, которые приносили прибыль и проценты вкладчикам. На самом же деле АО «МММ» являлась примером работы классической финансовой пирамиды – когда деньги новых вкладчиков шли на погашение долгов перед «старыми» вкладчиками.

Но больше их деятельность отражается, как в зеркале, в работе банка «Чара», где приманкой для вкладчиков стали высокие проценты по депозитам сперва 20% в месяц, а затем и все 30%. На рекламу денег не было. Начинающие банкиры заменили ее личными связями с элитой российской культуры. У элиты были точно такие же кубышки, как и у простых пенсионеров, и точно так же болела голова, как уберечь свои деньги от гиперинфляции. Вкладчиками банка были режиссер Петр Тодоровский, шахматист Анатолий Карпов и певица Алла Пугачева, а Михаил Жванецкий в офисе банка для сотрудников даже устраивал импровизированные концерты. Вести о таких дорогих гостях разлетались по Москве моментально. У офисов «Чары» выстроились очереди из жаждущих отдать свои деньги. Особенно усердствовали в этом желании работники киноиндустрии, телевидения и научные сотрудники. А «Чару» вскоре прозвали «интеллигентским банком».

Всего за год и два месяца, пока банк принимал вклады, вкладчиков у «Чары» набралось 83 тыс. человек. А еще владелец банка Чара Владимир Рачук очень любил кино. На фильм Андрона Михалкова-Кончаловского «Курочка Ряба» Рачук обещал выделить 500 млн. руб., но в 1994 г. дал лишь 200 млн. Вместо остальных щедрый и справедливый Рачук подписал Кончаловскому письмо, в котором отказывался требовать возврата уже выделенных денег. То-то вкладчики потом радовались, когда фильм смотрели.

Также на деньги «Чары» была доснята киноэпопея «Ермак» режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова. Съемки начались еще в конце 1980-х гг. и были годы спустя завершены лишь благодаря $300 тыс. чаровских вкладчиков. Взамен банк получил по договору 45-процентную долю в мифических «доходах от проката фильма».

А летом 1994 г., за три месяца до фактического краха Чара-банка, 200 млн. руб. на съемки своего фильма «Орел или решка» от Рачука получил Георгий Данелия.

Теперь упоминания об участии «Чары» в кинопроизводстве можно встретить разве что в титрах. Но по крайней мере, за одно вкладчики могут быть спокойны – именно их деньги позволили творить талантливым режиссерам. В отличие от простых вкладчиков, после банкротства банка Чара, знаменитым деятелям культуры даже в суд идти не пришлось – им позвонили и вежливо попросили прийти за своими деньгами. Бывший вкладчик «Чары» народный артист России Эммануил Виторган вспоминал: «Мне-то еще повезло. Сумма была маленькая, и мне ее выдали обратно». Так же в «особом порядке», например, получил свои деньги из «Чары» и режиссер Никита Михалков.

(Подробнее в статье «ЗаЧАРАванный вкладчик – После ликвидации банка вкладчики получили по 1,5 копейки на вложенный рубль», http://nbj.ru/publs/banki-i-obschestvo/2006/06/07/archive-publ-9392/index.html)

Но вернёмся к космонавту Георгию Гречко:

Презентация книги Георгия Гречко «Космонавт № 34. От Лучины до Пришельцев»

«10 апреля 2013 года, в преддверии Дня космонавтики, в московском книжном магазине «Библио-Глобус» состоялась презентация неожиданной книги лётчика-космонавта, дважды Героя СССР Георгия Михайловича Гречко «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев». Это первая книга 81-летнего Георгия Гречко и, по его собственному предположению, «скорее всего последняя»…

…Работа над книгой велась несколько лет, её издание стало возможно благодаря «ОТП Банку», лицом которого Георгий Гречко является в настоящее время…»

https://ru.wikinews.org/wiki/Космонавт_Георгий_Гречко:_Курить_я_бросил_в_одиннадцать_лет

Но и как после этого ещё раз не вспомнить Алексея Леонова:

Альфа-Банк поддержал создание фильма «Время первых»

«29 марта 2017 года в кинотеатре «Октябрь» при поддержке Альфа-Банка состоялся премьерный показ картины «Время первых» – первого масштабного российского фильма о космосе, снятого в формате 3D. В основе фильма – реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2»

… Одним из главных консультантов картины выступил дважды герой Советского союза, космонавт Алексей Леонов. Главный управляющий директор Альфа-Банка Алексей Марей подчеркнул: «Мы с удовольствием поддержали создание фильма «Время первых». Тем более что главным героем и консультантом фильма выступил дважды герой Советского союза, космонавт Алексей Архипович Леонов, который работает в Альфа-Банке практически с момента его основания и внёс неоценимый вклад в становление банка. Фильм «Время первых» вызывает сильное чувство патриотизма и гордости за прошлое и настоящее нашей страны, за выдающиеся достижения и мужество героев. Стремление к лидерству, инновационность, смелость в принятии решений – то, что роднит нас и идею этого фильма».

Действительно космонавты Гречко и Леонов внесли «неоценимый вклад в становлении своих банков», но если к Георгию Гречко этого было вполне достаточно, в качестве доплаты к его космическим подвигам, то Алексею Леонову этого показалось мало. И поэтому ему очень обидно, что он не только не первый в мире космонавт, хотя и первый, кто вышел в открытый космос, но даже в качестве самого близкого друга первого космонавта всё никак не может утвердиться. Остаётся довольствоваться тем, что понял в конце жизни Георгий Гречко, но с этим Алексей Леонов не хочет смиряться: «Одним словом, как Гагарин был лицом Советского Союза, так и мы были лицом банка – а это необходимо в российских условиях».

Жизнь всегда всех расставляет по своим местам, и выбрать место в «пантеоне славы» никто сам себе не может: Как был Юрий Гагарин лицом Советского Союза, так он и остаётся лицом России, а вот такие дважды герои Советского Союза, как Георгий Гречко и Алексей Леонов, героями России уже никогда не будут, так и останутся лицами своих банков, «в российских условиях», вызывающих только отвращение у всего русского народа.

Вопросом, «Кто убил Юрия Гагарина?», заинтересовался даже немецкий журнал «Шпигель»

В анонсе статьи на русском языке написано:

Алексей Леонов утверждает, что ему известна причина гибели Юрия Гагарина. Якобы его «столкнул» с траектории полета другой самолет, так что МиГ-15 Гагарина сразу ушел в штопор. Однако дочь Гагарина Галина заявила «Шпигелю», что Леонов лжет и лишь хочет нажиться на загадочной гибели первого космонавта. И через 50 лет эта трагедия не дает России покоя.

https://inosmi.ru/spiegel_de/

В самой же статье Der Spiegel (Германия): «Загадочная смерть Гагарина и через 50 лет не дает России покоя», в разделе «Ложь и истина» перевод о лжи Леонова выглядит помягче:

«Теперь я получил возможность назвать реальную причину катастрофы — при условии, что не буду называть имени пилота, нарушившего дисциплину и спровоцировавшего катастрофу», – объяснил Леонов.

Наше издание связалось с дочерью Юрия Гагарина Галиной и спросило, что она думает по поводу утверждений Леонова. Галина Гагарина, профессор экономики и руководитель кафедры в Российском экономическом университете имени Плеханова, обвинила Леонова во лжи. По её словам, не было опубликовано ни одного соответствующего документа, а кроме того, никто не подтвердил версию Леонова. Как бы ни были велики заслуги Леонова, они «не дают ему права выдавать собственные предположения и фантазии за истину в последней инстанции», подчеркнула дочь Гагарина. По её словам, он ведет себя «отвратительно и позорно» и хочет всего лишь заработать на этом побольше денег.

http://www.inosmi.info/der-spiegel-germaniyazagadochnaya-smert-gagarina-i-cherez-50-let-ne-daet-rossii-pokoya.html

50 лет назад в авиакатастрофе погиб герой советской космонавтики Юрий Гагарин. Другой космонавт Алексей Леонов утверждает, что знает причину его гибели — однако дочь Гагарина обвиняет его во лжи

В статье Константина Коханова «Гибель первого космонавта – версии и догадки», рассматривались две возможные «несанкционированные обстановки», но не навязывалось его личное мнение, что это действительно могло быть так:

«Тайна гибели Юрия Гагарина – версии и догадки»

Кто-то хочет раскрыть тайну гибели Юрия Гагарина, а для кого-то она не представляет никакого интереса, по сравнению с жизнью этого, до сих пор, самого известного человека планеты. Еженедельник «Аргументы недели» в своём первом номере за 2012 год (№1 [293], стр.32, от 11 января), на последней странице напечатал небольшую статью «Юрия Гагарина сделают «живым» человеком», снабжённую немного ироничным анонсом: Кинопроизводители методично обрабатывают советское прошлое страны, снимая фильмы и сериалы про известных людей той эпохи. Странно, но только сейчас дошёл черед до самого, пожалуй, известного русского в мире. До Юрия Гагарина. Конечно, за то, что предисловием своей статьи, я делаю статью безымянного автора еженедельника, меня некоторые могут осудить, но я всегда поступаю, как сам считаю нужным, а не так, чтобы кому-то понравиться и тем более угодить чьим-то изысканным вкусам.

«Юрия Гагарина сделают «живым человеком»

Продюсер Олег Капанец, отметившийся провальными «Зеркальными войнами», и постановщик массы прекрасных фильмов Павел Пархоменко («Война», «Мне не больно», «Бакенбарды») снимают по собственному сценарию фильм о судьбе первого космонавта планеты. Предварительный бюджет картины составил 10 млн. долларов. 40% поступило от Фонда кино по линии социально значимых проектов. Остальное взяли на себя частные инвесторы. Один только макет Байконура под Феодосией обошёлся уже в миллион долларов.

Ура-патриотическое жизнеописание авторы снимать не намерены. По словам продюсера, важнее показать легендарного космонавта живым человеком.

«Мы расскажем не только о судьбе самого Гагарина, но и о том времени, атмосфере, которая его окружала. О конкуренции, которая царила в первом лётном отряде, – говорит продюсер Олег Капанец. – Мы расскажем и о драме Германа Титова, и о трагедии лётчика-испытателя Григория Нелюбова, который не смирился с увольнением из отряда и бросился под поезд. Для нас очень важно, чтобы зритель понял, почему из огромного количества претендентов был выбран именно Гагарин».

В роли Гагарина, как ни странно, не Сергей Безруков, а уроженец Нижнего Тагила 25-летний выпускник ВГИКа Ярослав Жалнин.

По словам создателей фильма, актёр обладает такой же светлой энергетикой, какой славился Гагарин.

Как подчеркнул Олег Капанец, задача заработать перед ними не стоит. Но поскольку основную часть бюджета составляют деньги инвесторов, экономический провал недопустим.

Учитывая, что при нынешнем положении вещей, чтобы «выйти в ноль», потребуется заработать не меньше 20 млн. долл., оптимизму авторов можно только позавидовать.

Статья, напечатанная в еженедельнике о съёмках фильма о Юрии Гагариной оказалась малозамеченной, и была не той новостью достойной обсуждения на фоне ввиду новогодних праздников и всё ещё шумных дебатов о «честных выборах» в Государственную Думу. Даже на сайте еженедельника в Интернете http://www.argumenti.ru/talks/n322/149217 эту статью прокомментировали только четыре человека. Комментарии короткие, и я их приведу полностью:

Lubov [11/01/12 22:42] #: Хочется надеяться, что Гагарин не будет таким «живым», как Высоцкий в нашумевшем фильме. К сожалению, в последние годы «показать живым» известного человека у киношников означает предать гласности его недостатки и слабости, реальные или вымышленные. Многим неймется выставить знаменитость в неприглядном свете. Господи, хотя бы не сделали Первого космонавта пьяницей, гулякой или голубым! Ведь он национальная гордость. Впрочем, знаменитая гагаринская улыбка скажет о нём больше, чем могут сказать созд-ли фильма.

Гордей [11/01/12 23:49] #: Есть История, есть Герои, есть Люди, которых нельзя делать более «доступными», нельзя накладывать своё «психовидение», нельзя додумывать и «творить». Просто снимите биографический фильм, схожесть не обязательна. Главное, найти АКТЁРА. Хотя…, похоже, «системы Станиславского» сейчас придерживаются только американцы, точнее Голливуд. Lubov [11/01/12 22:42] #, – полностью Вас поддерживаю.

Космос [12/01/12 14:53] #: Думаю, что нужно возрождать внимание к Гагарину, к теме космоса – ведь это ещё и сильный патриотический посыл. Нужно не только снимать фильмы, но и открывать новые планетарии, возрождать старые, выпускать научно-популярные журналы по теме космоса, как для юношества, так и для взрослых.

Михаил [16/01/12 08:36] #: Будем надеяться, что на шлеме скафандра космонавта будет написано СССР, а не РФ. Хотел написать больше, но к написанному Любовым, мне пока добавить нечего. Дай бог успеха съёмочной группе и моему однофамильцу (а может и родственнику).

Теперь, когда фильм уже вышел, стоит только напомнить, что он был встречен публикой без особого восторга:

«Гагарин. Первый в космосе» – российский художественный фильм 2013 года режиссёра Павла Пархоменко.

Премьерный показ фильма состоялся в московском кинотеатре «Октябрь» 12 апреля 2013 года, затем фильм показали в управлении космических программ ООН (Вена) и на XXI фестивале «Виват кино России!» (Санкт-Петербург). В общероссийский прокат фильм вышел 6 июня 2013 года.

Сюжет:

Картина посвящена жизни Юрия Гагарина, его детству, подготовке к полету и борьбе за первенство в отряде космонавтов. Показаны отношения Юрия с женой и Королевым. В центре фильма находится его космический полет, перед и во время которого он вспоминает различные ключевые моменты своей жизни. Лейтмотивом фильма является борьба за право быть первым.

В послевоенной истории Советского Союза есть «три богатыря», определившие лицо эпохи и ставшие настоящими кумирами нациями. Разумеется, для определенной части общества это Андрей Сахаров, Мстислав Ростропович и Александр Солженицын, но для абсолютного большинства большую советскую триаду составляют Юрий Гагарин, Валерий Харламов и Владимир Высоцкий.

Гагарин – это олицетворение главного успеха страны, прорыва в космос; Харламов – это главный герой любимой и самой успешной игры страны, хоккея; Высоцкий – это поэт эпохи, который, как сказал его коллега, «в России больше, чем поэт».

Из этой большой тройки новый российский кинематограф до Гагарина добрался последним. Зритель уже видел крайне спорный фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», превратившейся в своеобразный ремейк голливудской «Маски». Видел также триумфальную «Легенду номер 17», победно прошествовавшую по кинотеатрам страны.

Наверное, если бы фильм «Гагарин. Первый в космосе» появился сразу после «Высоцкого», он собрал бы куда больше восторгов публики. Однако на фоне уровня, заданного «Легендой номер 17», требования зрителя выросли. И, по большому счету, фильм высоких ожиданий не оправдал.

http://www.aif.ru/culture/movie/44178

Планировалось, что «Гагарин. Первый в космосе» будет выпущен к 50-летию первого

полета человека в космос. Работа в целом шла более пяти лет – начиная от идеи создания

фильма, согласования сценария с семьей первого космонавта, длительных поисков

режиссера, кастингов. Режиссер Павел Пархоменко работал с ведущими российскими режиссерами как художник-постановщик и как режиссер-стажер (Хрусталев, машину!»). В день полета Гагарина ему было всего четыре года, но всеобщая атмосфера ликования запомнилась.

Олег Капанец рассказал еще об одной идее фильма. «Гагарин. Первый в космосе» – это

картина о человеке, который мечтал летать, мечтал о втором полете в космос, а из него

сделали посла мира, некий советский, узнаваемый во всем мире бренд. Кстати, в фильме не

используются документальные кадры кинохроники – создатели картины «снимали» их

самостоятельно. Написание сценария для фильма «Гагарин. Первый в космосе» заняло практически два года. Вдова Юрия Гагарина читала сценарий, принимала участие в обсуждении и в итоге получившийся сценарий учитывает все пожелания и замечания семьи первого космонавта.

https://www.vokrug.tv/product/show/gagarin_pervyi_v_kosmose/

12 апреля 2013 года, на премьере фильма в московском кинотеатре «Октябрь» Елена Гагарина, старшая дочь Юрия Гагарина, поделилась своим впечатлением от просмотра фильма «Гагарин. Первый в космосе»:

«Для всей нашей семьи решение принять участие в создании художественного фильма было непростым. Мы уже не раз получали подобные предложения, но мне впервые показалось, что попытка снять художественный фильм про моего отца увенчается успехом…. Было очень трогательно, когда актёр, играющий моего отца, очень волновался. Вы тоже непременно увидите это. Я думаю, что «Гагарин. Первый в космосе» стал фильмом, которым его создатели могут гордиться».

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гагарин._Первый_в_космосе

Переходя от этого небольшого вступления к «новым версиям» о гибели Юрия Гагарина, хочу сослаться на свою статью «Достоверность свидетельств об инцидентах в авиации» http://smi2.ru/Konstatin-Koхanov/c1007990/ (в настоящее время статья по этой ссылке недоступна, есть неотредактированный вариант этой статьи на форуме http://forums.airforce.ru/kurilka/4104-dostovernost-svidetel-stv-ob-incindentah/).

В этой статье я сделал попытку доказать, что причины возникновения инцидентов в авиации, таятся в большинстве случаев не на отказе в работе авиационной техники, в виду каких-то конструкторских недоработок, а относятся к пресловутому человеческому фактору, особенно характерному для российского менталитета, во всём полагаться на «авось».

К сожалению, все версии, которые касались причины гибели космонавта Юрия Гагарина, напоминают какой-то калейдоскоп взаимоисключающих друг друга сюжетов, в которых «очевидцы» и «те, кто что-то слышал», в основном ссылаются на «роковое стечение обстоятельств», а то и просто на какие-то дурные мистические предзнаменования. Полной картины имевших место событий в итоге не видел никто, а гриф секретности в работе тех, кто должен был уставить причину гибели первого космонавта, только мешал выявить конкретного виновника этой трагедии. Только одно явно просматривалось в работе комиссии по расследованию этой авиационной катастрофы, как всё «высокое начальство», причастное к подготовке космонавтов, было перепугано «перспективами» своей дальнейшей карьеры. Даже выявленные отдельные нарушения в части лётной подготовки отряда космонавтов, говорили о том, что это была только верхушка айсберга, а его подводная часть, ни кем не изучалась, и тем более, мало кого интересовала. Автор этой статьи, как простой солдат, казалось бы, к этой истории не мог иметь никакого отношения, но на все проблемы авиации мог всё-таки смотреть буквально снизу вверх. Правда, мог смотреть на всё только перед собой, в узком пространственном диапазоне на авиационное оборудование с бетонной полосы под фюзеляжем самолёта, на фюзеляже самолёта, внутри фюзеляжа самолёта и в кабине самолёта, а не как офицеры сверху вниз, отдавая команды солдатам в меру своей компетенции, что и как им делать. И чем было выше офицерское звание и должность начальника (командира от майора до маршала), тем меньше было видно ему, с высоты своего служебного положения, каким образом производится ремонт авиационной техники, при каких погодных условиях и где – в тёплом ангаре или рядом с взлётной полосой на сорокаградусном морозе. Поэтому статья Константина Коханова не о том, по чьей вине погиб Юрий Гагарин, а о том, почему это стало возможным. Хотя, откровенно говоря, если бы погиб полковник Серёгин даже с командиром отряда космонавтов генералом Каманиным, о них давно бы «забыли», не смотря на все их заслуги и на то, что они оба были Героями Советского Союза, как уже никто не вспоминает многих погибших простых лётчиков, по таким же «невыясненным» причинам.

Ещё понятно, когда на войне, «выходцы» из простого народа, в генеральском или в маршальском звании, говорили, что «война всё спишет», любые неоправданные людские потери, если, даже, по мнению самого известного полководца, Четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Георгия Жукова простая человеческая жизнь не представляла никакой ценности. До сих пор ещё спорят, – к нему ли относятся брошенные в пылу полемики слова, – что «солдат не зачем жалеть, они ничего не стоят, бабы их ещё нарожают, а танки нужно не только сделать, но ещё за них деньги заплатить».

Говорил ли Маршал Жуков дословно так о солдатах или нет – это не имеет теперь никакого значения, когда уже точно известно, что всё было действительно так и, в немалой степени, многочисленные, ничем не оправданные потери наших войск во время войны, можно также отнести ко всем остальным его «подвигам» и «заслугам».

И как бы этого маршала «официально» не чтили, но солдаты во время войны и после с большим уважением и теплотой относились к маршалу Константину Рокоссовскому, который намного чаще Жукова бывал в окопах, и непосредственно во время боя, смог прочувствовать, какого там было солдату, и насколько дорога была ему жизнь.

Война закончилась, но мало, что изменилось. И пусть «прошлые заслуги» ценились уже не так высоко, но отношение в армии к солдатам и к младшим офицерам, со стороны стоявшего над ними «начальства» от командира дивизии, до главнокомандующих родами войск, оставалось таким же, как в военное время и ничего не изменилось даже до сих пор.

Мной (Константином Кохановым), в вышеуказанной статье «Достоверность свидетельств об инцидентах в авиации», специально были предложены вниманию читателей рассказы штурмана Владимира Ханкиншиева, о его службе в авиации. В них отражено не только хамское и пренебрежительное отношение его дивизионного начальства, переведённого на службу в авиацию из зенитно-ракетных войск, ко всем младшим по званию лётчикам-офицерам, но также и моральные качества Главкома войск ПВО Маршала Советского Союза П.Ф.Батицкого.

Особенно то, как Главком ПВО сопоставил, поданный ему, прямо в самолёт, в дорогом сервизе обед, с хорошей подготовкой лётного состава, даже не сходя с трапа, и сразу же, вместе с этим сервизом, улетевшим инспектировать другую часть.

А рассказ о том, что делалась в авиации, для создания «удобств» Министру обороны СССР Д.Ф.Устинову, в частности, чтобы «его превосходительство», в спешно построенном деревянном туалете, могло воспользоваться импортным унитазом, просто поставленным и примороженным на бетонной плите, это вообще иллюстрация нашей повседневной жизни.

Но если такое отношение было к младшим офицерам-лётчикам, то, какое тогда могло быть отношение к простым солдатам срочной службы? С ними вообще можно было не считаться и смотреть, на них, как на бессловесное стадо, в соответствии с Уставом воинской (гарнизонной) службы, обязанное «стойко переносить все тяготы армейской службы», и данной каждым солдатом Присяги – «беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников».

В то же время эти самые начальники, взять хотя бы Главкома авиации ПВО генерал-лейтенанта А.Л.Кадомцева, считали, что всякие там армейские «уставы и ими же утвержденные положения и инструкции», их самих не касаются.

Меня на форуме (forums.airforce.ru›showthread.php?t=4104) упрекнули, что я сужу о причинах гибели А.Л.Кадомцева и о его профессионализме, как будто тогда находился, вместе с ним, в одноместном самолёте МиГ-25П:

Сергей Бурдин: «…Пожалуй, Вы «прошлись» по Кадомцеву значительно сильнее, чем Електрон Миронович (Евглевский) по Рыженкову. Но ведь Евглевский всё же был в первой кабине во время развития событий, а Вы с Кадомцевым во Владимировке вместе были?!»

Учитывая, что для Сергея Бурдина Электрон Миронович Евглевский «абсолютный авторитет», то не буду его разубеждать в этом, а просто предоставлю слово самому полковнику Евглевскому.

То о чём я уже говорил, как ни странно, подтверждается тем, что сам Евглевский рассказал о А.Д.Кадомцеве 16 августа 2008 года в незапланированной беседе за столом Александру Мелихову (участнику встречи ветеранов Московского округа ПВО в посёлке «Заря»), когда, возможно, потеряв нить рассуждений, немного отвлёкся от темы основного разговора:

«Однажды на севере я был свидетелем такой ситуации: Кадомцев садится в кабину Як-27, погода ниже минимума. И по радио происходит интересный разговор (с руководителем полётов):

- Разрешите запуск?

- Нет, запуск не разрешаю.

- Вас понял, запускаю.

- Разрешите выруливание?

- Выруливание запрещаю!

- Понял, выруливаю!

- Разрешите на полосу?

- На полосу запрещаю!

- Вас понял, выруливаю на полосу!

- Разрешите взлёт?

- Взлёт запрещаю!

- Вас понял, взлетаю!..»

А всё дело в том, что он, как опытный лётчик в должности зам. командующего авиацией ПВО, мог позволить себе «скорректировать погоду» и разрешить полёт ниже установленного минимума, а РП дать на это разрешение – нет.

Я фокусами, конечно, не любил заниматься, но пару раз таким же своим инспекторским правом тоже приходилось пользоваться…»

(http://aviaforum.ru/showthread.php?t=14155&page=126)».

Ну, вот, кажется, мы и пришли к логическому концу этого постоянного желания «скорректировать погоду», которое привело к гибели генерал-лейтенанта А.Д.Кадомцева. А заодно и чем были вызваны «путаные» объяснения катастрофы ТУ-128, сделанные Э.М.Евглевским, не без помощи того же А.Д.Кадомцева, о которых уже было рассказано в моих публикациях на этом форуме.

Поэтому, мягко говоря, считаю опубликованные свидетельства Э.М.Евглевского о катастрофе управлявшегося им самолёта Ту-128, стремлением даже гибель штурмана В.А.Рыженкова списать на плохое знание им матчасти, а не на тот «бардак» в авиации, который только прогрессирует, как неизлечимая болезнь, до настоящего времени.

Что к этому стоит добавить? Разумеется, мнение авторитетных специалистов, их неуклюжие попытки оправдать поведение во время пожара на МиГ-25П А.Л.Кадомцева, сделанные после его гибели Заслуженными военными лётчиками СССР Николаем Москвителёвым и Степаном Микояном.

В книге Н.И.Москвителёва «Линия жизни» (М., Наука, 2004), Председателя Совета Клуба заслуженных лётчиков и штурманов, Заслуженного военного летчика СССР, о гибели А.Д.Кадомцева, написано достаточно подробно:

«…Кадомцев завернул во Владимировку (Ахтубинск) по пути из командировки. Завершались совместные государственные испытания самолёта МиГ-25П, и его визит в институт был закономерен.

В это же время в Ахтубинске находились четверо наших лётчиков из авиации ПВО страны: наш инспектор Лев Иванович Русаков и трое пилотов из Саваслейки (Зубанков, Ментюков и Чаплыгин).

Они прошли специальный курс обучения и готовились первыми из войсковых лётчиков вылететь на самолёте МиГ-25П. Каждому было запланировано по 2 полёта.

Кадомцев принял решение слетать на МиГ-25П вместе с ними и один полёт Зубанкова отобрал себе.

Утверждали, что это был не первый его полёт на МиГ-25П, что он был готов к полёту и хорошо знает самолёт.

Знал он и то, что сигнализация о пожаре на МиГ-25 часто срабатывала ложно, когда пожара на самом деле не было.

И вот после взлёта Кадомцева в эфире раздался резкий женский голос: «Пожар двигателя» (при этом сообщалось, левого и правого и назывался индекс самолёта).

Можно понять состояние генерал-лейтенанта, командующего авиацией ПВО страны, который к тому же, вероятно, не подстраховался разрешением на этот полёт со стороны Главнокомандующего. А Маршал Советского Союза Павел Федорович Батицкий был крут на расправы в таких случаях.

Итак, пожар? А может быть – нет? Сколько было ложных срабатываний! Сомнения… Кадомцев спокойно передал по радио: «Что-то тут у меня девица кричит».

Потом кое-кто пытался слово «что-то» истолковывать, как некомпетентность. На самом же деле пилот уже развернулся против направления взлёта и шёл над полосой, вероятно, ожидая подтверждения пожара с земли. В это время ведущий летчик по испытаниям МиГ-25 Норайр Вагиканович Казарян подходил к зданию КДП и увидел свой подопечный летательный аппарат со шлейфом чёрного дыма.

Он бросился вверх по лестнице с криком «Катапультируйся! Катапультируйся!»

Спорным было и то, что Кадомцев не смог правильно ввести в действие катапульту, хотя конструкция (впоследствии усовершенствованная) и могла позволить такую ошибку.

В развороте над Ахтубой самолёт взорвался. Мы хоронили Кадомцева на Новодевичьем кладбище. А через год один рыбак обнаружил в воде остатки парашютной системы с фрагментами человеческого тела. Провели подзахоронение.

Целый год единственными слетавшими на МиГ-25П военными летчиками, не считая испытателей, был маршал авиации Савицкий и те четверо, что успели вылететь в Ахтубинске. Самолёт доиспытывали.

Ровно через год продолжить лётную эксплуатацию МиГ-25П в войсках совершенно случайно первым выпало мне (у Игоря Ментюкова, стоявшего рядом, не запустился двигатель). С этих полётов в Саваслейке начиналась тяжелая и славная эпопея освоения самолёта МиГ-25П».

В книге С.А.Микояна «Мы – дети войны» (М., 2006) переговоры А.Л.Кадомцева с руководителем полётов о пожаре изложены несколько полнее, и по ним уже можно сделать более правдоподобное предположение о том, что произошло на самом деле:

«…Кадомцев спокойным голосом передал: «Тут вот девушка говорит о пожаре. Что это значит?»…

… Руководитель полётов ответил:

- «Это значит, что у вас пожар!»

Кадомцев спросил по-прежнему довольно спокойным голосом:

- «Так что же мне делать?»

Руководитель полётов сразу же скомандовал:

- «Отвернуть вправо на 30 градусов и катапультироваться!» – и затем повторил слово «катапультироваться» несколько раз.

… После команды руководителя полётов он отвернул немного вправо, в сторону степи, потом почему-то начал разворачиваться влево.

Наблюдавшие увидели какую-то вспышку на самолёте, подумали, что лётчик катапультировался, но парашюта не было видно, а самолёт стал снижаться. Позже выяснилось, что он упал в реку (проток Волги).

После команды руководителя о катапультировании Кадомцев по радио ничего не передавал. Незадолго до падения самолета была какая-то попытка передачи, но разобрать даже при специальном исследовании ничего не смогли…

…Почему Кадомцев не катапультировался, так и не выяснили. Одно из записанных в акте предположений исходило из того, что Кадомцев в основном летал на самолетах ОКБ Сухого, а на них катапультирование производится ручкой, расположенной справа на поручне кресла. На МиГах примерно, на этом месте находится ручка рассоединения привязных ремней.

Если Кадомцев по ошибке потянул за эту ручку, катапультирование уже было невозможным.

Однако готовивший его к полёту (вместе с Вадимом Петровым) Норик Казарян спросил, когда Кадомцев уже сидел в кабине, помнит ли он, что держки катапультирования находятся между ног, и Кадомцев подтвердил, что он это хорошо знает…».

Теперь о главном, что относится непосредственно к теме «Достоверность свидетельств об инцидентах».

Главком авиации ПВО генерал-лейтенант А.Л.Кадомцев, это всё-таки был в первую очередь не только заслуженный лётчик, а ответственный руководитель всего комплекса находящихся в его подчинении служб и авиационных частей, которые должны были обеспечивать охрану воздушного пространства Советского Союза.

Но кроме лётчиков, и офицерского состава различных аэродромных служб, не менее важную роль, наряду с сержантами-сверхсрочниками и гражданскими служащими советской армии, для обеспечения функционирования этого комплекса, играли также солдаты срочной службы, которые занимались не только охраной военных гарнизонов и авиационной техники, но также занимались её обслуживанием и ремонтом.

И что не менее важно, не только под руководством своих командиров, но не так уж и редко, занимаясь этим самостоятельно, ввиду отсутствия своего начальства по уважительным причинам, как при нахождении в очередном отпуске, так и в случае болезни.

Казалось бы Главком авиации ПВО, как говорил в поэме «Бородино» об одном полковнике М.Ю.Лермонтов, должен был быть «слугой Царю, отцом солдатам».

И хотя обязанности «слуги» он соблюдал добросовестно, не досаждая «вельможам при царском дворе» своими просьбами, по поводу присвоения очередного звания или вручения ему внеочередных наград, но воспитание «детей» – солдат срочной службы, поручал, кому придётся. В этом деле он имел действительно особый талант, поручать первоначальную подготовку солдат перед присягой, даже не просто дуракам, а явным дебилам.

Получилось так, что с поступлением после учёбы в техникуме в институт на вечернее отделение, я получил, по принятому в 1966 году Постановлению правительства, отсрочку от службы в армии. Правда этой отсрочкой я пользовался не долго, только до конца декабря 1966 года, и к изумлению родителей и ещё больше своих коллег, в одном из работавших на оборону страны НИИ, написал заявление в райвоенкомат с просьбой призвать меня на службу в армию.

В военкомате этому настолько удивились, что даже машинально вернули мне паспорт, который я не знал куда деть, даже когда в голом виде предстал перед медицинской комиссией, после произведённой дезинфекции и санитарной обработки одежды на городском сборном пункте 11 января 1967 года.

На следующий день, 12 января 1967 года, я оказался в Горьковской области, в числе 50-ти москвичей в карантине саваслейского гарнизона. По соседству был такой же деревянный барак для примерно такого же количества призывников из Ленинграда.

Надо отметить, что зимы в Горьковской области в начале 1967 и в начале 1968 годов были очень лютыми, с морозами ниже сорока градусов, причём в течение длительного времени. Так, что, как видите, для московских и ленинградских новобранцев, тогда было выбрано самое подходящее время построений на плацу и проведения на нём строевых занятий.

О службе Константина Коханова в Советской Армии

Служба в армии подчинялась жёсткому распорядку дня, который, наверно, как и сейчас, был тогда доведён до полного идиотизма. Во главе угла всей разработанной системы внутреннего распорядка стоял доведённый до абсурда принцип, записанный в уставе, что «солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы».

С этим «принципом» в числе, примерно ста новобранцев из Москвы и Ленинграда, Константин Коханов сразу столкнулся в армии, ещё находясь в «карантине», где проводилось, окончательное медицинское освидетельствование, делались все необходимые прививки, и проводилась первоначальная воинская подготовка до принятия Присяги.

По прибытии в воинскую часть (148-й Центр боевого применения и подготовки личного состава авиации ПВО) вблизи села Саваслейка, примерно в 12 км северо-западнее города Кулебаки, 12 января 1967 года всех новобранцев постригли под машинку наголо, свели в баню, выдали обмундирование, в том числе с учётом зимнего времени, по паре кальсон.

Затем разместили в карантине, в двух стандартного типа деревянных бараках, рядом с лесом, раздельно – в одном бараке москвичей, в другом ленинградцев, так как термин «питерских» в столичном обиходе ещё не употреблялся.

Дальше пошло «прохождение» (в смысле муштры на плацу) «курса молодого бойца», который в основном сводился к обучению строевым приемам, быстрым подъёмам (подняться с постели, одеться и встать в строй пока догорает спичка), заправке постелей так, чтобы полоски на всех кроватях были на одной линии и в заучивании Устава караульной службы.

Обучением строевыми приёмами занимались два ефрейтора с Украины, так что пословица «хохол без лычки (без красной ефрейторской полоски на погонах), как бык без хвоста» – явно имело под собой давние исторические корни, и не вызывала ни у кого никаких сомнений. Это был смысл их армейской жизни – заставить новобранцев беспрекословно выполнять отдаваемые ими команды, как и всех вышестоящих командиров.

Одно обстоятельство несколько умеряло их начальствующий пыл, – это установившиеся надолго в Горьковской области сильные морозы, которые, как правило, с утра, были ниже сорока градусов, иногда приближаясь к 45-ти.

Новобранцам было смешно смотреть при отработке строевых приёмов друг на друга, на обледеневшие от дыхания от бровей до подбородка на шапках-ушанках лица своих товарищей, до тех пор, пока один из них не отморозил себе щёки. После этого строевые занятия на плацу свели до минимума и даже физзарядку стали проводить в казарме и уже под наблюдением не только старшины, но даже офицера.

Стоит отметить одну немаловажную деталь – расположения в гарнизоне деревянных бараков карантина – прямо от них, через дорогу, была баня. Прошла первая неделя, и нижнеё бельё у новобранцев стало чёрным от угольной пыли, потому что автономная паровая система отопления казармы отапливалась кочегаркой, расположенной в ней же и к тому же рядом с входной дверью, что только способствовало, чтобы сажа из кочегарки потоком холодного воздуха заносилась внутрь жилого помещения.

К большому удивлению новобранцев, после первой недели «учёбы» в карантине, их не повели в баню, объяснив тем, что пока для них, нет «окна» и придётся немного потерпеть и вообще, все они, должны понимать положения устава, где ясно сказано, что «солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения военной службы».

Последнее заявление, ничего, кроме коллективного возмущения вызвать не могло, но все, думая, что через день два в баню всё-таки поведут, получили чистое бельё и на том успокоились.

Когда же прошла вторая неделя и опять не повели в баню, мотивируя теми же причинами, терпению новобранцев пришёл конец. Они сначала пожаловались старшине, потом старшему лейтенанту, назначенному начальником карантина.

Начальник карантина, вообще, сказал, что он написал рапорт по поводу бани начальнику гарнизона, но в армии не принято напоминать начальству, когда и какое оно должно принять решение, поэтому придётся ждать, сколько нужно и вообще….

Когда новобранцам в третий раз за две недели сказали, что они «стойко… и так далее, должны терпеть», когда их поведут через дорогу в баню, они решили отказаться от обеда или попросту объявить голодовку.

В те годы в знак протеста в разных странах, кто-нибудь всегда голодал от коммунистов в тюрьмах, до борцов за свободу и демократию у стен парламентов и резиденций президентов, о чём без конца упоминала советская пресса.

Вот и новобранцы решили пойти тем же путём, но без выдвижения политических требований, а только для того, чтобы командование гарнизона выполнило своё обещание сводить их в баню.

В солдатской столовой наши два ефрейтора только усмехнулись, когда новобранцы отказались принимать пищу, и мало того, чтобы не терять с ними время на уговоры, предложили сдать котелки с супом и геркулесом обратно в раздаточное окно.

- Ничего, не хотят жрать сейчас, посмотрим, насколько их хватит! – сказал один ефрейтор другому, даже не понимая, толком, что произошло у него на глазах.

Новобранцы так и сделали, но наверно они ещё не дошли до своей казармы, как сверхсрочник старшина – заведующий солдатской столовой, доложил по телефону о произошедшем инциденте, в штаб.

Вернувшись в казарму, новобранцы сразу приняли решение, если от них будут допытываться, кто был зачинщиком этого банного протеста, и будут давить на психику, чтобы тот, кто руководил этими действиями, сделал из строя шаг вперёд, то они должны сделать этот шаг всем строем.

Так оно и получилось, и когда начальник караула объявил построение и потребовал сделать то, что солдаты перед ним уже обсудили, от неожиданности он даже отпрянул назад, когда две шеренги солдат одновременно сделали шаг вперёд.

Лицо начальника караула побагровело, и только он захотел что-то сказать, как в казарму вошёл Герой Советского Союза лётчик-истребитель полковник Иван Михайлович Березуцкий (13.11.1918-23.02.2000).

Начальник карантина крикнул, – смирно! – и уже хотел сделать, как положено рапорт, но полковник скомандовал, – вольно! – и попросил всех собраться в учебном классе.

Сначала герой-полковник начал также «с устава о том, что солдат должен…», но его кто-то из солдат перебил репликой под смех остальных новобранцев, – «и поэтому смотреть на баню через дорогу и до самого дембеля не мыться».

Полковник посмотрел на начальника карантина, дожидаясь от него ответа, но тот стоял у стены, не осмеливаясь даже присесть вместе с солдатами, растерянный и бледный, словно приговорённый военным трибуналом к расстрелу, а точнее, как перед командой, – пли! Судя по затянувшейся паузе в разговоре и выражению лица заслуженного военного аса, сбившего 18 самолётов противника, он тоже не знал, почему нельзя было сводить солдат в баню после отбоя (после 22 часов), продлив время работы бани, мотивируя это «серьёзным» нарушением Устава гарнизонной службы.

Поэтому на этот раз принять решение, что ему в такой ситуации делать, было намного сложнее, чем в воздушном бою 14 мая 1943 года, вблизи города Демянска Новгородской области направить свой истребитель Ла-5 на таран немецкого бомбардировщика и потом произвести посадку на повреждённом самолёте.

Чувствуя, что пауза тянется непростительно долго, полковник Березуцкий встал из-за преподавательского стола и сказал, – что «об этом мы поговорим позднее, а пока он пойдёт договориться, чтобы нас отвели в баню, а потом снова столовую, – после чего этот разговор о бане будет продолжен».

После бани нас сразу же отвели в столовую, но кроме одного человека из пятидесяти никто не накинулся на еду. Да и слегка подогретая пища просто не лезла в горло, но зато факт принятия пищи был налицо, и командование части могло теперь вздохнуть спокойно.

В казарме полковник Березуцкий продолжил неформальный разговор о быте в Советской Армии, вспомнил, как во время войны они молодые лётчики, после передислокации на новый аэродром, случайно узнали, что в километрах пяти, в райцентре, есть баня. При этом всё-таки подчеркнул, что они не мылись в бане, находясь в боевых условиях, не то, что мы новобранцы, тогда уже больше месяца. Командование части тоже не сразу пошло им на встречу, но всё-таки выделило две полуторки и они чуть ли не с песнями, поехали в райцентр. «А дальше, – продолжил свой рассказ полковник Березуцкий, – вот что было»:

Рассказ Героя Советского Союза лётчика-истребителя полковника И.М.Березуцкого

«Какое же нас там ждало разочарование, когда мы узнали, что именно сегодня в районной бане был женский день, и мало того там уже мылись женщины. Глядя на наши разочарованные лица, директор бани сжалился и сказал, что сейчас он что-нибудь придумает, и скрылся за дверью своего заведения.

Минут через десять он с раскрасневшимся лицом вышел к нам и сказал, что он договорился с женщинами, чтобы они освободили нам один из смежных залов, – так что добро пожаловать и с лёгким паром!

Раздевшись в предбаннике и с шумом ввалившись в моечное отделение, мы обратили внимание, что проход в женское отделение был отгорожен двумя поставленными друг на друга сиденьями для помывки. А там сквозь пар проглядывались такие бударажавшие воображение силуэты, что некоторые вместо того, чтобы наполнять шайки водой, старились ими прикрыться, чтобы не вызвать смеха со стороны сослуживцев.

Положение спасла одна юркая старушка, которая протиснулась между стеной и символическим ограждением в мужскую половину и попросила ввиду тесноты в женском отделении, пристроится у нас «скраешку».

- Да вам ли, «касатики», стеснятся старой бабки, – и, конечно же, никто ей не возразил, но и не подумал, что наше согласие, приведёт к тому, что часть женщин отодвинет ограждение, и тоже пристроится «скраешку», только теперь уже рядом с каждым из нас. Да, что там говорить дальше, – ребята мы были молодые, так, что до сих пор плохо помню, как мылись, – а всё остальное до сих пор…».

По всему было видно, что полковник эту историю рассказывал много раз и если иногда запинался, то явно не из-за того, что забыл некоторые подробности. Наоборот, он стремился не развить этот сюжет дальше таким образом, чтобы он не стал поводом для некоторых новобранцев уйти в самоволку для поиска любовных приключений в расположенном рядом с воинской частью селе Саваслейке.

Хотя самоволкам могло способствовать даже само название села, якобы в честь известного в далёком прошлом трактирщика по имени Сава. Мужики, заходившие в то время в его трактир, всегда к нему обращались с просьбой: «Сава, слей-ка пивка», и теперь если уж не пивка, так самогонки, там точно могли «слить» кому угодно.

В этот день нас в первый раз не повели на вечернюю прогулку, а «ленинградцы», которые узнали, почему их, наконец, тоже отвели в баню, даже на нас обиделись, что мы не рассказали им о своих планах по голодовке, и очень жалели, что сами до этого не смогли додуматься.

О службе Константина Коханова в Советской Армии (продолжение)

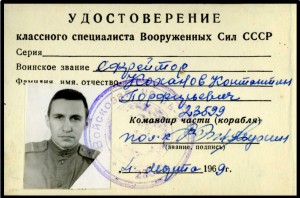

Открыв военный билет и просмотрев записи в учётно-послужной карточке, я уточнил некоторые подробности своей воинской службы и выяснил, что звание рядового получил после призыва только на следующий день 12 января 1967 года, и в карантине находился до 27 января 1967 года. Затем был переведён в Дивизион армейских мастерских (ДАРМ), где продолжил первоначальное обучение, принял 10 марта 1967 года присягу и находился за штатом этого воинского подразделения до 12 июля 1967 года, после чего был включён в штат ДАРМ в качестве механика самолётного радиолокационного оборудования.

Но самая интересная запись в военном билете – это запись о получении мной личного оружия и противогаза, указанная без числа от апреля 1967 года.

Таким образом, Константин Коханов, прослужив в армии не менее 3-х месяцев, не имел ни личного оружия, ни противогаза, и мало того, не произвёл даже ни одного выстрела на стрельбище даже из чужого карабина, и таким образом всё это время, был боеспособной единицей Советской Армии, только на бумаге….

Когда у нас говорят, что армии требуются грамотные солдаты со средним техническим и высшим образованием, то военное командование вооружёнными силами СССР, как и сейчас Российской Федерации, врёт самым бесстыдным образом. Как тогда сплошь, назначались командирами отделений в основном лица даже без среднего образования, так и сейчас сержантские звания часто присваиваются лицам, по которым тюрьма плачет.

И нет ничего удивительного в том, что никак не искореняется в армии дедовщина, потому что Главкомами родов войск у нас по-прежнему назначаются такие же «боевые» маршалы и генералы, как были тогда Главкомами авиации ПВО маршал Е.Я.Савицкий и генерал А.Л.Кадомцев.

Не мне судить какими они были «Заслуженными лётчиками», но извините, порядочными людьми я бы их никогда не назвал.

Теперь Вам наверно будет понятно, кто из трёх москвичей, два из которых были со средним техническим и один с восьмилетним образованием, которые попали в отделение радио и радиолокационного самолётного оборудования, впоследствии стал младшим сержантом и командиром этого отделения.

И не стоит этому удивляться, потому что тот, кто имел восьмилетнее образование, сразу догадался какие можно оказать в то время двум офицерам (РТО и РЛО) услуги, чтобы они подобным образом смогли его «отблагодарить». Так что предпринимательская жилка, зарождается не всегда от большого ума, а чаще от простой сермяжной хитрости, кого-нибудь отодвинуть любой ценой в сторону, как и от одного желания что-нибудь себе присвоить, а то и просто кого-нибудь обмануть.

Капитан Мозолёв попробовал эту, по сути, сделку, объяснить Константину Коханову и Юрию Костюрину, тяжёлым материальным положением матери Валентина Рожкова, но лучше бы он этого не делал, насколько эти объяснения было противно слушать, и понимать, что офицер считает их даже не дураками, а «дипломированными» идиотами…

…После перевода в разные подразделения, хотя новобранцев стали водить регулярно в баню, но отношение к их здоровью осталось прежним. Некоторые хотя и жаловались на плохое самочувствие, но эти жалобы не воспринимались всерьёз до тех пор, пока один из ленинградских новобранцев, после посещения медсанчасти не умер он сердечного приступа, даже не успев доложить старшине, что признан здоровым и годным для прохождения дальнейшей службы.

Положение осложнялось для руководства гарнизона ещё тем, что солдат умер, не приняв присяги, по сути даже не приступив к выполнению своего воинского долга, и начальник гарнизона полковник Мухин, занимавший генеральскую должность, вполне мог стать подполковником, в какой-нибудь другой менее престижной части.

Полковнику Мухину и так хронически не везло с присуждением генеральского звания. Переведённый в ПВО из морской авиации, с повышением в должности до начальника 148-го центра подготовки лётного состава в Саваслейке, он продолжал носить форму лётчика морской авиации и не мог подумать, какой гнев может вызвать у Главкома ВВС его внешний вид при посещении им этого учебного центра.

Видя, что к нему приближается для доклада в морской форме офицер, и, не обращая внимания на его доклад, Главком ВВС обратился к кому-то из тогдашнего командования ПВО с вопросом:

- А, это, что за попугай? – и вопрос с присвоением полковнику Мухину генеральского звания, сразу перестал рассматриваться и до конца службы Константина Коханова, так и не был решен, но уже по совсем другим и не зависящим от него причинам.

Поэтому ещё не очухавшееся от «банного бунта» руководство гарнизона, запаниковало настолько, что провело заново медицинское освидетельствование всего вновь прибывшего пополнения и заодно предыдущего призыва, особенно тех, кто часто жаловался на состояние своего здоровья. В результате примерно двадцать человек было комиссовано и отправлено по домам…

Но вернёмся к рассказу о военной службе Константина Коханова, чтобы понять, чем он там, собственно говоря, занимался на протяжении двух лет, четырёх месяцев и пяти дней.

Фактически его служба была такой же работой на военном аэродроме, которую выполняли там гражданские служащие, получая при этом зарплату, как на любом другом гражданском или военном предприятии, а не солдатские 3 рубля 80 копеек на личные нужды с бесплатным обмундированием и трёхразовым питанием в солдатской столовой.

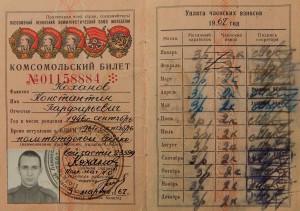

Самое интересное, что даже с солдатской «зарплаты» в 3 рубля 80 копеек, приходилось платить комсомольские взносы. В Комсомольском билете, только, когда включал его снимок, в свою статью Константин Коханов заметил ошибочную запись, перепутан месяц его рождения (октябрь) с месяцем приёма в комсомол (сентябрь).

В радиотехническом отделении ДАРМа трое московских новобранцев (Рожков, Коханов и Костюрин) сначала работали под руководством двух капитанов Каменева и Мозалёва, специалистов по радиолокационному и радиотехническому оборудованию самолётов. Но вскоре капитан Каменев был повышен в звании и уже в качестве майора был переведён на работу в учебную часть.

Так что дальнейшую службу Константин Коханов проходил под начальством только одного капитана Мозолёва. Как уже было отмечено выше, хотя Коханов и Костюрин имели среднее техническое образование, а Рожков имел за спиной только 8 классов, – это в армии, не имело никакого значения, потому что в специальном техническом образовании для обслуживания лампового радиотехнического оборудования самолётов МИГ-15, МИГ-17 и МИГ-19, не было никакой необходимости.

Для проверки оборудования самолётов были специальные стенды и технологические карты контроля его параметров. Если были какие-то отклонения, то просто заменялись определённые радиолампы, реже электролитические конденсаторы. Наиболее сложные неисправности касались разъёмных соединений, при потере или пропадании в них контактов, а также в случае обрыва проводов в местах сгибов проложенных внутри самолёта к антеннам оборудования высокочастотных экранированных кабелей.

Эти неисправности приходилось искать непосредственно на самолёте, несколько раз снимая и перепроверяя соответствующее, не желающее правильно функционировать оборудование. Так единственный за всю службу Константина Коханова, пришедший на ремонт истребитель МИГ-19, из-за подобной неисправности, «простоял» в ДАРМе целый месяц.

И только после того, как раз десять были перепроверены на стенде все блоки, два офицера Каменев и Мозолёв (в армии принято обращаться только по фамилии и поэтому Коханов теперь уже не помнит даже инициалов этих офицеров, не то, что их имён), наконец, сами обнаружили причину неисправности. Оказалось при подключении разъёма высокочастотного кабеля, проложенного от антенны радиолокационной станции самолёта к одному из блоков, в нём, в виду некачественной пайки, происходил его обрыв.

Самое интересное в отключенном состоянии этот кабель несколько раз «прозванивали» при помощи тестера и никому в голову не могло прийти, что причина неисправности была в его обрыве, непосредственно в этом разъёме. Тогда над солдатами из РТО и РЛО от души посмеялся весь дивизион, и больше не имел причин завидовать, как им казалось со стороны, лёгкой работе этого подразделения.

Если технико-эксплутационные части (ТЭЧ) полков имели капитального типа ангары, куда отбуксировались подлежащие техническому обслуживанию по тому времени современные самолёты СУ-7,9,15, ЯК-28 и ТУ-128, то уже устаревшие модели самолётов МИГ(15,17,19), обслуживались и ремонтировались на открытой площадке перед входом в мастерские ДАРМа.

По отношению к другим отделениям дивизиона, солдаты из РТО, которые всё-таки меньше проводили времени на открытом воздухе, занимаясь только снятием и установкой своей аппаратуры, выполняя основную работу на стендах в мастерской, при тех морозах за сорок градусов, что были в январе-феврале 1967 года, находились в несравнимо лучшем положении. Наглядно это выглядело так, что со стороны могло показаться смешным и нелепым:

Мороз 40 градусов майор Никулин обходит строй в коридоре помещения дивизиона и объявляет, – снаружи сильный мороз, в связи с чем, офицерам провести с солдатами два часа занятий по ремонту техники и затем, с ослаблением мороза, приступить к работе. Мороз 30 градусов, 20 градусов, 10 градусов – те же самые распоряжения, хотя ясно, что мороз в сорок градусов, за два часа, в лучшем случае опустится градусов на пять, а в худшем станет ещё сильнее. При морозе в 10 градусов, это распоряжение ничего не могло вызвать кроме улыбки, но бежать ударно трудиться, даже на десятиградусном морозе, никто не спешил.

Нужно отметить, что МИГ-19 пришёл на ремонт в ДАРМ в самый лютый мороз. Расположенное в нём радиотехническое оборудование, явно считалось для конструкторов второстепенным элементом и поэтому для его блоков отвели такие места в фюзеляже, что для того, чтобы их снять для проверки, постоянно приходилось снимать варежки. Один из таких блоков в фюзеляже под крылом был закреплён так, что один из его «барашков» крепления можно было открутить только с помощью двух пальцев. После двух оборотов рука деревенела от холода, и приходилось бежать в помещение ДАРМа, чтобы отогревать её на радиаторе парового отопления, и после того, как она начинала разгибаться, снова бежать к самолёту.

Когда Константин Коханов принёс этот блок с мороза в комнату и положил рядом со стендом, то перед тем, как приступать к его проверке, взял лист бумаги и минут за десять нарисовал приспособление, позволяющее отсоединять этот блок от самолёта. По внешнему виду оно напоминало отвёртку с «п-образной» насадкой, имеющей с двух сторон прорези для откручивания и закручивания «барашка» – причём, даже не снимая солдатских варежек, имеющих только два пальца, может быть и пригодных для стрельбы, но только не для работы.

Так Константин Коханов, ещё сам того не подозревая, стал «рационализатором» и впервые убедился, что от идеи, до её воплощения в жизнь, в Советском Союзе, такое же расстояние, как от Земли до Луны, а совсем не такое короткое, как могло тогда ему показаться, от самолёта до стола капитана Мозолёва.

Капитан Мозолёв покрутил в руках чертёж Коханова и, сказав ему, что приспособление действительно, может ускорить работу, но изготавливать его нет никакого смысла.

Константин Коханов сначала удивился, но капитан Мозолёв быстро объяснил ему, что этот МИГ-19, скорее всего последний самолёт, который пришёл на ремонт, так как Учебный центр прекратил обучение лётчиков для частей ПВО на этих самолётах, в связи с переходом на другие типы самолётов-перехватчиков, с большей скоростью и высотой подъёма.

Константин Коханову ничего не оставалось, как порвать свой чертёж и написать письмо родителям, где попросил вместо пяти рублей, которые они ему присылали ежемесячно, срочно прислать простые вязаные перчатки.

Работы на авиационной технике продолжались в ДАРМе на открытом воздухе почти до конца 1968 года, когда, наконец, установили на рабочей площадке, в качестве «ангара», трёхслойную палатку, отапливаемую калорифером, но как в насмешку над солдатами, зима 1968-1968 годов, оказалась на редкость «тёплой» с морозами, редко превышающими 20 градусов.

Но работа на авиационной технике не столько волновала командование дивизиона, сколько желание любыми средствами навести в солдатской казарме, дисциплину и порядок. С этой целью даже приняли на работу нового старшину, который так рьяно приступил к исполнению возложенных на него обязанностей, что создал видимость благополучия, но так и не искоренил причин, неумеренного потребления спиртных напитков, которые приводили к частым самовольным отлучкам.

Авиабаза Саваслейка Вид сверху. 2007 год. Внизу снимка, слева, село Саваслейка, куда часто бегали в самоволку некоторые солдаты, служившие в Дивизионе Армейских Мастерских (ДАРМ):

http://sarpust.ru/2013/12/issledovanie-seti-ae-rodromov-i-ploshhadok-s-tverdy-m-pokry-tiem-dlya-primeneniya-aviatsii-v-narodnom-hozyajstve-v-nashem-krae-chast-iii-gosudarstvenny-e-ae-rodromy-savaslejka-i-sarov/

Но и при этом старшине, пить водку и спиртосодержащие растворы стали не меньше и в самоволки бегать не прекратили, правда, попадаться стали реже и приходить на вечернюю проверку старались вовремя. Так продолжалось до 26 мая 1968 года, практически до следующего дня, когда старшина отпросился на неделю у начальника дивизиона майора Никулина, съездить навестить своего сына, тяжело заболевшего, в каком-то отдалённом гарнизоне.

В результате отсутствия старшины, убежали в самоволку сразу четыре человека. Всё бы ничего, но на этот раз один из солдат, видимо, здорово перебрал и предпринял попытку изнасиловать женщину лет пятидесяти – сторожа, строящейся тогда новой саваслейской школы. Женщина оказала сопротивление и солдат, решил оглушить её кирпичом, но удар по голове оказался смертельным.

Несколько дней, пока следователи выходили на след преступника, в казарме не прекращались разговоры, кто мог совершить это убийство, особенно нервничали те, кто в этот день был в самоволке.

Первым не выдержал Коробов, каптёрщик, друг солдата, который совершил убийство, потому что выдал ему в тот день сменную гимнастерку, а ту, что была в крови, якобы после драки его друга с деревенскими ребятами, приготовил для отправки в стирку.

Чувствуя, что ему в случае чего не отделаться лёгким испугом, он стал советоваться с товарищами по казарме, что ему делать, если его будут расспрашивать следователи – говорить или нет, что он менял гимнастёрку своего друга.

Коробова не только все посылали куда подальше, но некоторые даже шарахались от него, как черти от ладана.

Когда очередь дошла до ДАРМа и следователи начали выяснять у каждого солдата, где каждый находился в течение всего того дня и кто может это подтвердить, то быстро нашли тех, кто был в самоволке, а после разговора с Коробовом, арестовали его друга.

В результате принятых командованием гарнизона мер, все виновные в нарушении Устава гарнизонной службы были наказаны. В ДАРМе козлом отпущения сделали младшего сержанта Валентина Рожкова, который, как дежурный по казарме, зная уже на следующий день, что произошло убийство, не доложил начальнику ДАРМа майору Никулину об имевшей место, в день убийства, самоволке сразу нескольких солдат.

Рожкова сняли с должности командира отделения, но звания младшего сержанта не лишили. По рекомендации старшины Худяева Константину Коханову присвоили 22 июня 1968 года звание ефрейтор и назначили командиром отделения РТО и РЛО.

Действительно в армии, кому, как «повезёт», от срока службы до места службы, не говоря уже о том, чем там придётся заниматься.

Например, в саваслейском гарнизоне была дача маршала авиации Е.Я.Савицкого. За время службы Константина Коханова, маршал ни разу на ней не был, но зато там постоянно «нёс службу» один солдат, который сторожил эту дачу, и самым сложным для него занятием до демобилизации было периодическое выбивание пыли из висевших на стенах и лежавших на полу ковров.

Перед этими событиями в дивизионе, как громом с ясного неба для всех солдат прозвучало известие о гибели 27 марта 1968 года первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

И самое главное, в этом известии, потрясло особенно всех то, что гибель Юрия Гагарина произошла не во время старта или полёта в космос, а во время обычного учебно-тренировочного полёта на «спарке» УТИ МиГ-15. На самолёте, который практически каждый солдат в ДАРМе за время своей службы в буквальном смысле мог знать на ощупь, потому что неоднократно смывал с него старый лак перед новой покраской после очередного ремонта самолёта или по просьбе лётчика во время обычных регламентных работ.

Казалось бы, в то время в авиации, не было более надёжного и простого в управлении самолёта, к тому же той модификации, имевшей управления из двух кабин.

Говоря более понятным языком, этим учебным самолётом МиГ-15, могли управлять оба пилота, независимо друг от друга, и который, в принципе, по своим лётным характеристикам, даже с неисправным двигателем, мог совершить посадку.

Поэтому для всех было ясно, что причиной гибели Юрия Гагарина вместе с командиром учебного полка Центра подготовки лётчиков-космонавтов полковником-инженером Владимиром Серёгиным, могла быть какая-та нелепая случайность или типичная безответственность и отсутствие элементарного порядка в вопросах безопасности полётов и подготовки специалистов по техническому обслуживанию летательных аппаратов.

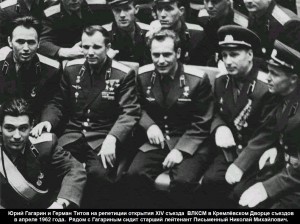

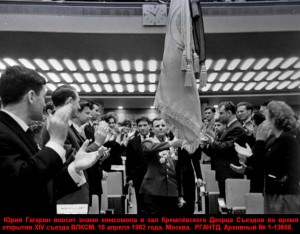

Константин Коханов только тогда вспомнил, как однажды, ещё, когда ещё учился в восьмом классе, он случайно увидел Юрия Гагарина на комсомольской конференции, который прошёл практически недалеко от места, где он сидел, конечно, не обращая на него никакого внимания:

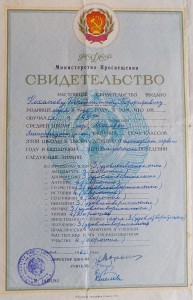

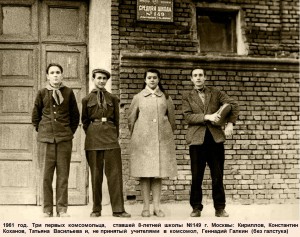

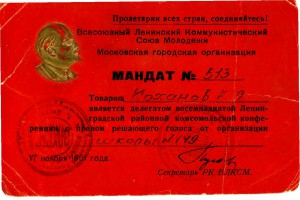

Восемнадцатая Ленинградская районная комсомольская конференция города Москвы 17-18 ноября 1961 года

24 декабря 1958 года Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», положивший начало реформе школы, продолжавшейся до середины 60-х годов.

Главной целью реформы была объявлена подготовка технически грамотных кадров для промышленности и сельского хозяйства. Вместо 7-летнего вводилось всеобщее обязательное 8-летнее образование, переход к которому полностью завершился в 1963 г. Полное среднее образование, срок которого был увеличен с 10 до 11 лет http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1654.