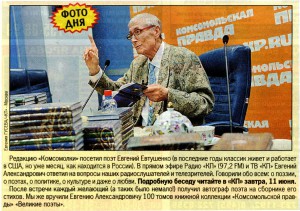

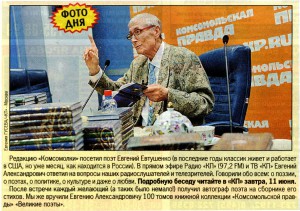

Получилось так, что Константин Коханов случайно 5.06.2014 года, натолкнулся в Интернете на объявление в сайте газеты «Комсомольская правда»:

«Позвоните в «Комсомолку» Евгению Евтушенко!»

В небольшой заметке Александра Гамова было кратко рассказано, что «Поэт ответит на ваши вопросы в прямом эфире Радио «КП» и ТВ «КП», и что «первые поэтические строки 16-летнего Евгения Евтушенко увидели свет в «Комсомольской правде» еще в 1948-м. Именно поэтому классик, который в последние годы работает в США, и решил заглянуть к нам в редакцию». Далее было рассказано, чем уже ознаменовалось очередное прибытие поэта в Россию: «Уже месяц, как Евгений Александрович находится в России, он побывал во многих городах и своими впечатлениями обязательно поделится с нашими радиослушателями и телезрителями. И, конечно же, почитает стихи. Вместе с поэтом в «Комсомолку» приедет его Муза – супруга Мария». В заключении читателям «Комсомолки» было предложено связаться с поэтом по телефону: «Звоните нам в понедельник, 9 июня 2014 года, с 14.05 до 14.55 (мск), телефон прямого эфира: 8-800-200- 97 -02».

Сказать, что Евгений Евтушенко был в юности Константина Коханова самым любимым поэтом – это ничего не сказать. После того, как прочитал в «Юности» его поэму «Братская ГЭС», а затем в журнале «Кругозор» обнаружил гибкую пластинку с кантатой Дмитрия Шостаковича на «Казнь Стеньки Разина», то целую главу из этой поэмы, он даже выучил её наизусть. А слова:

««…И сквозь рыла, ряшки, хари

целовальников, менял,

словно блики среди хмари,

Стенька ЛИЦА увидал.

Были в ЛИЦАХ даль и высь,

а в глазах, угрюмо-вольных,

словно в малых тайных Волгах,

струги Стенькины неслись.

Стоит все терпеть бесслезно,

быть на дыбе, колесе,

если рано или поздно

прорастают ЛИЦА грозно

у безликих на лице…», я запомнил на всю жизнь.

С каким трудом он помнил доставал сборники этого поэта, что даже за его первый двухтомник не пожалел почти половину своей зарплаты. Но время шло, и поэт стал ему полностью неинтересен, как только ударился в политику, а потом вообще покинул страну. Когда рухнул СССР, сборники поэта Евтушенко, вообще, обесценились, и Константин Коханов, хотя знал, что никогда не будет их перечитывать, не смог не докупить из них те, которые казалось, несколько лет назад, что уже нельзя будет купить ни в каком антикварном книжном магазине. Читая о ежегодных посещениях великим поэтом России, чтобы отпраздновать свой очередной день рождения, он иногда делал стихотворные реплики по поводу этих, в его жизни, торжественных дат. И вместо того, чтобы поговорить с поэтом по телефону о его творчестве, решил написанное ранее и в последние дни объединить в одно целое, чтобы выразить своё отношение к Евгению Евтушенко и как к поэту, и как к бывшему гражданину СССР:

Песня об одном очень известном поэте

«Людей неинтересных в мире нет»,

Сказал поэт известный, но бывает,

Что интерес к поэтам пропадает,

«Поэт в России, больше, чем поэт»,

Но лишь, когда на Родине страдает.

«Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть обязан»,

Сказал Некрасов и все разом,

Пропели это словно гимн,

И Евтушенко был таким,

Хотя, быть может, по рассказам.

В Америке почти он двадцать лет,

В России лишь наездами бывает,

И видя, что его там забывают,

Даёт в «Политехническом» концерт,

Где публика в конце его зевает.

«Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть обязан»,

Сказал Некрасов и все разом,

Пропели это словно гимн,

И Евтушенко был таким,

Хотя, быть может, по рассказам.

Не юбилей, вручить, чтоб орденок,

Но кто-то из правительства поздравит,

А пресса рядом с Пушкиным поставит,

Лавровый нахлобучивши венок

Его лишь, как покойника представит.

«Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть обязан»,

Сказал Некрасов и все разом,

Пропели это словно гимн,

И Евтушенко был таким,

Хотя, быть может, по рассказам.

Поклонники его ещё найдутся

Как мало нужно сделать, чтоб забыли,

Что был поэт читаемый взахлёб,

Какие в книжных очереди были,

Кто вспомнит, с грустью, может быть, вздохнёт.

В Америке наш классик «прозябает»,

Порой его на Родину влечёт,

Ведь память прежней славы возбуждает,

Как женщинам не свойственно ещё.

Девятый разменял уже десяток,

Как прежде он, не меньше, знаменит,

Евгений Евтушенко – буду краток,

Ему лишь в прошлом «памятник» отлит.

А был бы Гангнус, там на монументе?

Какой ответ, мы можем ожидать?

Есть вероятность – менее процента,

И шанс большой, как Галич, пострадать.

Поклонники его ещё найдутся,

Хотя поэту нечего сказать,

Он навсегда, не думает, вернуться,

И кем он стал сегодня, показать.

Поэтам своё время пережившим,

Теперь лишь позавидовать другим,

Умершим раньше них или погибшим,

Цветам над их надгробием могил.

О смерти, как поэта, Евгения Евтушенко

Ну, что сказать про Евтушенко?

Великий, в сущности, поэт!

Он ни какой-нибудь Шевченко,

Хотя не Пушкин, и не Фет.

Он был поэтом лишь советским,

А русским быть не пожелал,

Но выбрал берег не турецкий,

А жить в Америку сбежал.

Он в трудный час, с народом не был,

И просвещая Новый Свет,

Живёт Россия, как не ведал,

Но знал, что плохо из газет.

С тех пор он часто издавался,

И стал доступней сигарет,

Везде с уценкой продавался,

Как всем наскучивший поэт.

Тот Евтушенко, был кем, сгинул,

Давно на Родине отпет,

Хотя в Америке могилу,

Себе лишь выкопал поэт.

Поэтов нет страны достойных

Поэтов нет страны достойных,

Её любить, о ней писать,

Не выражаясь непристойно,

Лишь, чтоб куда-нибудь послать.

Сбежало много именитых,

Известных много отреклось,

И Евтушенко жить, чтоб сыто,

Любить Америку пришлось.

Но только он перестарался,

Себя зачем-то перевёл,

Не стал другим, как был, остался,

Лишь душу попусту извёл.

Стал жить в гробу своих привычек,

Живому трупу невдомёк,

Его, кто хочет возвеличить,

Готовит траурный венок.

Встаёт из гроба, Русь проведать,

Чтоб дать концерты, тем, кто мёртв,

И вновь в Америку уедет.

Где для покойников курорт.

Исповедь Евгения Евтушенко Соломону Волкову

Не думал, что так можно унижаться,

И Соломону Волкову подпеть,

Так сморщиться, до Бродского ужаться,

Покаместь жив, покаяться успеть.

Не так сказал, не то о нём подумал,

Когда его, сам Бродский обосрал,

Ведь всё-таки в лицо его не плюнул,

Пощёчиной руки не измарал.

Обидно, что не стал лауреатом,

До «Нобеля» лишь Бродский дотянул,

В войне «Холодной», сдавшимся солдатом,

Который сам ни разу не стрельнул.

Не как хотел, он признан за границей,

И вынужден теперь преподавать,

Не то, что в жизни может пригодиться,

Не то, что все берутся издавать.

На родине теперь полузабытый,

Приходится раз в год напоминать,

Что был поэт, как Пушкин, знаменитый,

Но жив ещё и рано, отпевать.

Выступление Евгения Евтушенко в Думе

Дожил до выступленья в Думе,

Пусть отвели лишь малый зал,

Чтоб рассказал, о чём он думал,

Хотел сказать, но не сказал.

Легко советовать оттуда …………………. (из США)

Что помнить, что не вспоминать,

Но не прощается Иуда,

И не прощается Пилат.

Как Евтушенко изоврался,

И свой талант похоронил,

За тридцать сребников продался,

Но что имел, не сохранил.

Не скажет ведь, в душе он Гангнус,

Теперь, как Гангнус, он велик,

Как Гангнус лишь, поправит галстук,

Несчастный, в сущности, старик.

Насмешкой Бродского контужен,

Всё оправдаться норовит,

России больше он не нужен,

Хотя о ней лишь говорит.

Позвоните в «Комсомолку» Евгению Евтушенко!

Конечно, можно позвонить,

А что спросить, – лишь, как здоровье?

Я не дворянского сословья,

В крови которого, злословье,

Одно желанье отомстить,

Непротивлением Толстого,

Лишь выражаясь, по-простому…

Ответ я знаю наперёд, -

Что полон сил и вдохновения,

Прочтёт строку стихотворения,

На вкус, как чёрствый бутерброд,

«Съедобный» – с точки, его зрения.

А стоит ли звонить в «Комсомолку» Евгению Евтушенко?

Звоните граждане, звоните,

Задать попробуйте вопрос,

И даже в гости позовите,

И там продолжите допрос:

Какие планы у поэта,

На двадцать лет ещё вперёд,

Вам гарантирует газета,

Ещё он столько проживёт,

Напишет десять антологий,

От древних греков до себя,

Потом сожжёт их часть, как Гоголь,

Тома от «Ё» до буквы «Я».

Что Евтушенко в жизни создал,

Давно успел сам оценить,

И лишь оправдываться поздно,

Что нечем душу исцелить.

Последние штрихи к портрету великого поэта Евгения Евтушенко, сделанные Валерией Новодворской, которая охарактеризовала его, как «поэта на договоре»:

У Евтушенко, ведь знают, не все

Одиннадцать подвигов и не во сне,

Их Новодворская все насчитала,

В поступках и в том, что она прочитала.

С нею согласны тех лет диссиденты,

Госдепа с Лубянкой, двойные агенты.

Но Евтушенко согласен ли с тем?

Быть может, расскажет, нам как-нибудь всем.

Он подвиг отметил самой Новодворской,

Ещё до своей, лучшей жизни, заморской:

Стихотворение Евтушенко о Новодворской в книге «Счастья и расплаты. Стихи 2011-2012 годов: «ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ (воспоминание о площади Маяковского 1987 года)»:

Над ней смеются все почти в России,

упражняясь в матерке,

но всё-таки трёхцветный флаг впервые

я видел в её слабенькой руке.

Поэт, воспевший паспорт молоткастый,

ты слышал там, на Маяковке, смех

над женщиной очкастой и щекастой

и хруст древка на обозренье всех?

Флаг вырывали с наслажденьем, хряском.

Надеюсь я, что ни один мой сын

не будет белым и не будет красным,

а просто человек и гражданин.

2011

Константин Коханов о гражданине Евтушенко

А гражданин, какой страны он ныне,

Да никакой, непонятый нигде,

Известный, как оплёванный мужчина,

Поэтом Бродским, полуиудей.

Он на любой вопрос ответит, какой поэту, не задать…

Слова поэта мало значат,

Не принимаются всерьёз,

И над судьбой его не плачут,

В далёкой Талсе у берёз.

Своей судьбой распорядился,

Нашёл укромный уголок,

Как будто заново родился,

Наш Евтушенко и замолк.

Теперь лишь только поучает,

Сражаться больше не зовёт,

И не за что не отвечает,

Лишь жизнью прожитой живёт.

Он на любой вопрос ответит,

Какой поэту не задать,

И разве кто-нибудь заметит,

Что новых мыслей не видать.

Осталось только повторяться,

На стадион не ходят с тем,

Чтоб рассказать, под гром оваций,

Что он, там в Талсе, насовсем.

Подборка стихотворных реплик также напечатана на сайте

Газеты «Комсомольская правда» 5.06.2014 года:

http://www.kp.ru/daily/26240/3121733/

Послесловие:

Прослушав разговор Евгения Евтушенко по телефону с читателями «Комсомольской правды», правда, не в прямом эфире, а по видеоролику на сайте газеты, Константин Коханов выразил своё впечатление о нём в стихотворной форме. Хотел его опубликовать на странице сайта, озаглавленной «Позвоните в «Комсомолку» Евгению Евтушенко!», где уже он уже ранее опубликовал десяток своих стихотворных комментариев и реплик.

Но, видимо, обсуждение той статьи было уже закрыто, и этот комментарий он опубликовал на другой странице сайта, озаглавленной «Евгений Евтушенко – в гостях у «Комсомольской правды»: «Читая стихи поэтов, мы делаем их бессмертными!» (http://www.kp.ru/radio/stenography/106852/)», от 9 июня 2014 года:

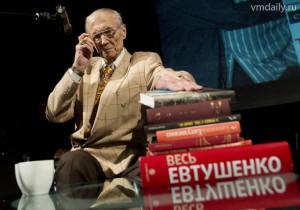

Сидел среди томов, один из ста великих…

Сидел среди томов, один из ста великих,

Былая слава продолжала тлеть,

И освещала лица у безликих,

Которым было не на что смотреть.

Как брать пример с великого поэта,

С того кем был, с того ли, кем он стал?

Быть может опрометчиво газета,

Его протёрла старый пьедестал.

Под патиной годов, не видно было трещин,

Птиц непочтительность, не ставилась в упрёк,

Когда почистили, отмыли, стал для женщин,

Моложе, ближе и понятней, как пророк.

Немалый срок был Господом отпущен,

Чтоб осознать, что можно жизнь прожить,

Без Чёрной речки, где стрелялся Пушкин,

И даже, чтоб России, не служить.

В этом комментарии Константин Коханов выделил женщин не случайно, потому что без всякой иронии он мог сказать, что почитательниц таланта «Великого Советского Поэта, среди женщин всегда было значительно больше, чем почитателей его таланта среди мужчин. Поэт хорошо понимал, что нужно говорить женщинам, познав с ними первую интимную близость в пятнадцатилетнем возрасте, особенно тем, кто потерял своих мужей во время войны или ещё раньше, во времена сталинских репрессий.

Большинству из позвонивших ему одиннадцати женщин ничего не было нужно, они припомнили только поэту, отрывки из полюбившихся им его стихотворений, выразили свою благодарность и признательность, можно сказать даже любовь, чем очень растрогали, как самого поэта, так и его супругу.

Только одна из них Людмила из Сочи захотела встретиться с Евгением Евтушенко, чтобы поцеловать ему руку. Кстати это совсем не удивило поэта и, как он выразился во время телефонного разговора с ней, – «Целовать руку мне не надо! – Хотя в последнее время таких желающих почему-то, появляется всё больше…».

И сразу повеяло какой-то плохо отрепетированной «домашней» заготовкой редакции «Комсомольской правды», особенно, когда эта «Людмила из Сочи» попросила Евгения Евтушенко, потому что она ему верит, научить её тому, «как простить обиду многолетнюю, (и) тяжелую?

По тому, как без каких-либо раздумий, Евгений Евтушенко стал отвечать на этот вопрос-просьбу, было ясно, что нечто подобное уже ему приходилось делать не раз. Самое интересное, что после этого ответа, следом за ним, его жена Мария тоже дала совет Людмиле, что ей делать – «оставить всё в прошлом, отряхнуться от этого и идти дальше».

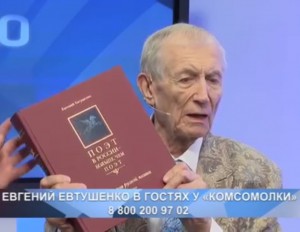

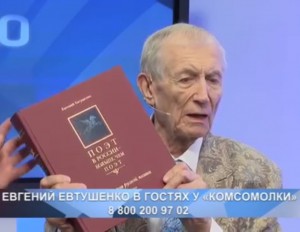

После чего, ведущий прямого эфира Александр Гамов поспешил выкатить на сцену из кустов «рояль». Правда, сначала только партитуру для этого рояля, сборник стихов Евгения Евтушенко, 34-й том из ста томного издания «Комсомольской правды «Сто великих поэтов».

На этом томе Евгений Евтушенко поставил свой автограф, и Александр Гамов пообещал отправить его Людмиле в Сочи, попросив её сообщить редакции по телефону свой домашний адрес. Затем уже дело дошло до рояля, в виде подарка Евгению Евтушенко всего ста томного издания «Ста великих поэтов», за которое Евгений Евтушенко поблагодарил Александра Гамова и пообещал, что обязательно заберёт эти книги с собой в Америку. Получился как бы своего рода обмен «Антологии русских поэтов» Евтушенко, на «Антологию всемирных поэтов», издательства «Комсомольской правды» непонятно по какому принципу там подобранных и признанных великими поэтами, такие как Демьян Бедный (том №85) и тем более Козьма Прутков (том №89) – вообще, который на самом деле являлся литературной мистификацией.

Что касается позвонивших Евгению Евтушенко мужчин, то они все были большими оригиналами. Например, интересный телефонный разговор получился у Евгения Евтушенко с орловским писателем Виктором Рассохиным, автором 30 книг и обессмертившим имя своего губернатора. Посвятив Егору Строеву, свой двухтомник с эпическим названием «Сын земли Русской», он, видимо, подражая Ивану Тургеневу, который назвал Льва Толстого «Великим писателем земли русской», и в итоге выставил губернатора на всеобщее посмешище, не иначе, как внуком или правнуком хозяина Ясной Поляны, жившего в соседней губернии.

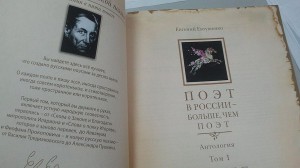

Виктор Рассохин поинтересовался у Евтушенко, получил ли он в Переделкино высланные ему книги и заодно спросил, где можно купить выпушенную поэтом «Антологию русской поэзии».

Поэт сразу оживился и не только сказал, где можно купить его книги, но и показал выпущенные два тома, оценив не столько их содержание, но и вес каждого тома, в прямом смысле этого слова, почти в два кило. И как бы, между прочим, добавил, что в третьем его томе по количеству там опубликованных стихотворений, Анна Ахматова на третьем месте после Пушкина, не уточнив, а кто всё-таки там на втором.

Второй господин, некий Константин из Владимира, был не менее оригинален, он просто попросил Евгения Евтушенко, причём не только от себя лично, а от всех жителей города Владимира, стать голубем мира, помирить нас с Украиной, так как никто другой этого сделать не может.

Хотя любому человеку сейчас ясно, что «любой голубь мира» в той ситуации, которая сейчас сложилась на Украине способен только насрать, причём на головы обеих враждующих сторон.

Но поэт от этой «голубиной миссии мира» не отказался и «пообещал, что как поэт сделает всё, что в его силах».

Непонятно зачем позвонил Георгий из Москвы, напомнив Евгению Евтушенко, где он с ним и при каких обстоятельствах встречался в Америке, и что он хотел сказать этим такого важного и нужного поэту, было ясно только им обоим.

Больше всех ввёл в недоумение, если не в состояние полной прострации Евгения Евтушенко, телефонный разговор с Александром Александровичем Юдовичем из Барнаула.

Этот господин, который, видимо, с глубокого похмелья, услышав, что поэт в 1948 году работал в геологоразведке на Алтае, решил уточнить, не знал ли поэт, работая там наверно корреспондентом, его отца, работавшего там же бухгалтером.

Правда он оговорился, что может он что-то путает, так он родился в 1956 лет, а тогда ему было 3-4 года. Чувствовалось, что Великий поэт был не силён в школе не только в литературе, но и в математике. Поэтому не смог произвести элементарные арифметические расчёты, и понять, что Юдович, говорит о том, что было в 1959 или в 1960 году и начал рассказывать, что был в то время во многих местах, в том числе и в Барнауле и даже работал одно время в экспедиции завхозом. И напрягая память, сказал, что с его отцом «…может быть, …по-моему, встречался», потому что ему в то время часто приходилось посещать разные бухгалтерии и заполнять там «всякие бухгалтерские документы».

Последним был Владимир из Москвы, который просто захотел услышать от Евгения Евтушенко, кто же всё-таки на самом деле поэты в нашей стране – смертники или пророки?

Причислять поэтов к пророкам Евгений Евтушенко не стал, а о поэтах-смертниках сказал, всё-таки не то, что хотел услышать от него Владимир, имея в виду, скорее всего, наше время:

«Вы знаете, то, что у нас были и поэты-смертники, это, к сожалению, изменить уже невозможно. Но помня о них, читая стихи, мы делаем их бессмертными. Если они живут в нас, и их стихи, прежде всего, то они становятся частью нашей совести, я бы даже сказал, национальной совестью нашего народа».

То ли поэт оговорился, так как Россия многонациональная страна, то ли имел в виду конкретный какой-то народ. Будем надеяться, что он всё же имел в виду русский народ, не в обиду другим народам России, говорящим также и на русском языке.

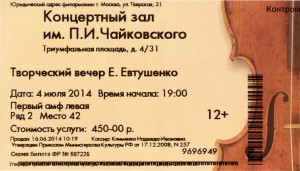

Все эти телефонные разговоры поэта Евгения Евтушенко в прямом эфире с читателями «Комсомольской правды» напоминали генеральную репетицию спектакля, который должен будет состояться в Москве 4 июля 2014 года в концертном зале имени П.И.Чайковского.

И, как сказал сам поэт об этом после прямого эфира, его выступление там будет проходить не по накатанной колее творческого вечера, а в рабочей обстановке, где он будет отчитываться именно о своей работе – «то есть читать свои стихи».

На сайте «Комсомольской правды» была воспроизведена стенограмма этих телефонных разговоров Евгения Евтушенко с читателями «Комсомольской правды» и шло их обсуждение, когда Константин Коханов, наконец, предварительно ознакомившись с похожей стенограммой непосредственно в газете №64 (26242) от 11 апреля 2014 года, решил тоже высказаться о своих впечатлениях. И не только телефонного разговора поэта с читателями в прямом эфире, но и по поводу комментариев, которые были уже опубликованы на сайте газеты «Комсомольская Правда»..

Придерживаться какой-то хронологии Константин Коханов не будет, а просто приведёт свои стихотворные высказывания и реплики, как напечатанные, так и не пропущенные модераторами сайта газеты http://www.kp.ru/daily/26242/3123605/:

В планах Евгения Евтушенко, ещё выступить 4 июля 2014 года

в Концертном зале имени П.И.Чайковского…

Звонить не стал, кто «звонит» лишь, послушал,

Поэт стихов, свой томик полистал,

Читал с надрывом, выворачивая душу,

Совсем не думая, что думать перестал.

Из прошлого прослушав отголоски,

И старческим склерозом не греша,

Лишь намекнул всей публике московской,

Что русский он поэт и в СэШэА.

Хотя в такое, мало, кто поверит,

Но Зал Чайковского, заполнен будет весь,

А кто-то только, плюнет лишь у двери,

Свой выразив к поэту интерес.

А зачем ему сейчас быть патриотом?

Действительно, он будет патриотом,

Но, как всегда, проездом лишь домой,

Быть патриотом – это не работа,

Не разгребать снег вилами зимой.

Быть патриотом можно за границей,

И лишь в России книги издавать,

Как Солженицын – можно и не бриться,

Коль перестанут бритым узнавать.

Быть патриотом, разве он обязан,

Ему есть что, в Америке терять,

Хотя в стихах, он прежний Стенька Разин,

И «не зазря», с ним будет, умирать.

Непронумерованному Гостю о Евгении Евтушенко:

«Какой он молодец! Дай Бог ему здоровья!»

Согласен с Вами, что ещё желать:

Поехать в Киев или в Приднестровье?

В Славянск не пустит, знаю, что жена.

В бомбоубежищах поэмы не читают,

Там проза жизни, кровь и только трупов смрад,

Которые, никто там больше не считает,

Когда по городу, в упор, стреляет «Град».

Я вижу лишь беспомощность Отчизны,

Заставить замолчать, хотя бы этот «Град»,

Ну, а поэту я, желаю долгой жизни,

И всё же обойтись, без киевских наград.

Реплика на упрёк в адрес русского народа одного из Гостей сайта «Комсомольской правды»:

«А что, русские переживают об украинцах? Смешно! Большей ненависти по отношению к «братскому» народу вспомнить невозможно. Но время всех рассудит, и русским ещё будет стыдно за своего президента и этого безумия, которое разыграли вокруг Украины»:

Рассудит время, Бог ли покарает,

Какая разница – бандеровцев ждёт суд,

И реквием никто им не сыграет,

Когда их в крематорий понесут.

О Евгении Евтушенко и Владимире Высоцком:

Уважаемый Георгий! По популярности и славе Высоцкий выше любого поэта. Кстати о Высоцком. О нём также, как об Евтушенко Бродский, распространяли слухи о связях с КГБ. Сдуру об этом сняли фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Приведу часть своих впечатлений об этом фильме на сайте Мегакритик (megacritic):

…Фильм об этом без намёков,

Точки все уже над «i»,

В нашем прошлом недалёком,

В КГБ поэтов скопом,

В одну кучу не гребли.

Евтушенко помогали,

При депрессии спасли,

Бабу с длинными ногами,

С поволокою глазами,

До постели донесли.

Но нашёл тот, как «разведчик»,

В дамской сумке мятый лист,

С шифрограммой, чтоб полегче,

Ноги впредь ему на плечи,

Стал забрасывать чекист.

И достигли своей цели,

Евтушенко «поумнел»,

На роскошном млея теле,

И потом, когда в постели,

Ресторанный завтрак ел.

То Высоцкому не снилось,

Был не признан, как «поэт»,

Пить со всеми приходилось,

Две жены с ним разводились,

Не носив в постель котлет.

Только лишь с Мариной Влади,

Стала жизнь его другой,

Пить бросал её лишь ради,

С ней, все с песнями, тетради,

Стали гимнами в «застой»…

Всеми правильно был понят,

Он кричал в магнитофон,

Как подлодка в море тонет,

ЯК с предсмертным хрипом стонет,

И хоронят батальон.

На погоны, как и в сердце,

Звёзды падают, он пел,

И что родом он из детства,

Коммунальное соседство,

Сам прочувствовать успел.

Галич с ним не мог сравниться,

Выслан был и стал тускнеть,

И как раненная птица,

За границей мог лишь спиться,

Помешала только смерть.

Бардов смелых приструнили,

Путь закрыли за кордон,

А Высоцкого простили,

За границу отпустили,

Знали, что вернётся он.

Был он нужен и полезен,

В общем, сам то, понимал,

И к нему в постель не лезли,

И никто его в подъезде,

Красной книжкой не пугал.

Был он лучше всех «глушилок»,

Что вокруг стоят страны,

Ведь Андропов мыслил шире,

Знал о нас, что судят в мире,

Как о слугах Сатаны.

Ну, а тут вам, кукиш в рыло,

Солженицын ваш говно,

Человек поёт, что было,

И о тех, кого сгубила,

Честь с достоинством давно…

Подумав, что вряд ли кто не поленится заглянуть на сайт «Мегакритика», чтобы прочитать там полностью его второй комментарий, и тем более увидеть там ещё и первый, Константин Коханов решил, что может быть напечатают на сайте «Комсомольской правды» и исключённые им части, а также опубликуют и первый, сделанный им отзыв о фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», на спецпросмотре которого даже Владимир Путин прослезился».

Но в комментарии должно было быть только 2000 знаков, и в этот регламент Константин Коханов не смог уложиться. Пришлось сокращать текст, исключив первый отзыв об этом фильме. Правда, всё равно эта его очередная реплика не была напечатана. Может потому, что она не имела прямого отношения к Евгению Евтушенко, а может потому, что у редакции «Комсомольской правды» мнение о Театре на Таганке, было диаметрально противоположным и по её мнению там действительно ковались кадры новых декабристов, а не тех, кто потом радовался развалу СССР:

Возвращаясь к фильму, Константин Коханов продолжил комментарий к реплике «Высоцкий» – полная версия подлости:

Думал, что судил предвзято,

Фильм «Высоцкий» просмотрев,

В полной версии без мата,

Не как первый фильм когда-то,

Возмущаясь, озверев….

О той, не полной версии фильма, в «Мегакритике» он выразился, можно сказать только иронично, подумав, что с дураков взять, для которых, самое главное деньги, пусть даже заработанные на чужом горе или смерти близкого им человека:

«Пусть, всем будет хорошо»

И воздастся по заслугам,

То, что было, то прошло,

И не важно, кто был другом.

Так Высоцкий знаменит,

Что «друзья» все не в накладе,

Им его не заменить,

Могут лишь ему нагадить.

То, что он не идеал,

Мы «узнали» лишь из фильма,

Как «друзей» он не предал,

И любить умел, как сильно.

Не своих законных жён,

А всех тех, кто попадатлив,

Проще той, за рубежом,

Аппетитнее без платьев.

Нам одну лишь показали,

Как в постель они легли,

И рыдали люди в зале,

Смех скрывая, как могли.

Просто память испохабить,

Ведь для красного словца,

Сын всех нас, чтоб позабавить,

Плюнул в мёртвого отца.

Посмотрев полную версию фильма, Константин Коханов понял, что там целенаправленно, определённая категория сомнительных лиц, старается навязать всем поклонникам творчества Высоцкого мнение о том, что всё поэтическое творчество Владимира Высоцкого достигло пика народной любви, лишь только под воздействием алкоголя и наркотиков. Поэтому, вторично высказываясь о фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», он выразил уже своё личное мнение на понятном любому порядочному человеку, русском языке:

…Сам сказал, хотя в «Гайдпарке»,

То же в реплике одной,

О Высоцком в перепалке,

В КГБ, что он был в папке,

В списке, «уткой подсадной».

Пас его Худрук с «Таганки»…,

Даже Запад понимал,

Был театр слугой Лубянки,

В сапогах его портянки,

В общем, просто, филиал….

И уже о причине болезни и смерти Владимира Высоцкого то, о чём умалчивалось в фильме, чтобы не возникало неудобных для создателей фильма вопросов со стороны зрителей, он сделал небольшое дополнение, по поводу сюжета этого фильма:

… Не секрет, был наркоманом,

Посадили на иглу,

Что могло по чьим-то планам,

Этим методом поганым,

С пьянством справиться ему.

И сгорел певец до срока,

Может Бог так захотел,

Чтоб он в души влез глубоко,

Всем кому так одиноко,

Каждой что-нибудь допел.

Фильм внушает отвращенье,

Не Высоцкий, в фильме, клон,

Нет «друзьям» его прощенья,

Запоздалое их мщенье,

Просто подлости поклон.

К счастью для Евгения Евтушенко, о нём ещё не сняли художественного фильма, но думаю его нынешние поклонники, постараются, представить его и не в таком неприглядном виде, как Владимира Высоцкого, в посвященном ему фильме.

Реплика на мнение Константина Коханова о творчестве Владимира Высоцкого и Евгения Евтушенко:

«Пати» 12.06.2014, 9:28. 2755: Браво!

А Евтушенко не любила никогда. Недушевные его стихи. Текста много, а в душу не западают. Прочитала как-то еще давно-давно (при СССР), что Евтушенко ЗАХОТЕЛ стать поэтом. Тетрадь у него была, где собраны были рифмы. Я потом сама для себя сделал вывод: почему меня его стихи не трогают — потому что для него — это ремесло, работа, производство, а не Божье снисхождение. Он НАУЧИЛСЯ писать стихи, стал профи в своем деле — этого на отнять. Но искры Божьей, как у Высоцкого или Есенина — у него нет. Это точно. А Высоцкий — наше всё!

Ответ Константина Коханова:

Уважаемая Пати, спасибо, что вы обратили на меня внимание, хотя бы в пронумерованном виде (забыл указать свою фамилию и ему автоматически был присвоен номер Гостя сайта), будьте выше Интернета и не стесняйтесь своего настоящего имени:

Считаю, что насчёт Евтушенко Вы не правы, само по себе ремесло, хорошая работа, тоже вызывает положительные эмоции, но отнюдь не разнообразные чувства, как настоящая поэзия. И всё-таки Евгений Евтушенко имеет многочисленных поклонников, не оттого, что он удачно складывает рифмы или правильно, чередует ударные и безударные слоги, а потому что находит нужные слова, где, казалось бы, любые слова неуместны или ничего не значат в нашей повседневной жизни. Простота и ненавязчивость рассуждений, вот в чём основное достоинство поэзии Евтушенко, особенно в его первых поэтических произведениях, сделали его популярным не только среди взыскательной интеллигенции, но и среди простого народа, который тогда верил, что через двадцать лет действительно будет построен коммунизм, а не то, что мы сейчас видим. И мало что с тех пор изменилось в самой жизни, остались те же жизненные проблемы, о которых ещё в те годы писал Евгений Евтушенко:

«Со мною вот что происходит:

ко мне мой старый друг не ходит,

а ходят в мелкой суете

разнообразные не те…»

Ответ Константина Коханова на реплику Гостя №1342:

Вы такой же рифмоплёт, как и они. Гордиться нечем. Настоящие поэты-классики на такие темы не писали.

Да «классик» я, не настоящий,

Причём, к тому же не поэт,

А рядом с музами стоящий,

К ним шедший странник много лет.

И снисходительные музы,

Мне говорили, – не пиши,

Не в каждом гордиев есть узел,

На связке тела и души.

Не каждой вырваться наружу,

И что захочешь говорить…

А Вы «товарищ», сели в лужу,

Сказав, как классикам творить:

Вы их все темы изучили?

Весь перерыли Интернет?

Но круг поэтам очертили,

Где Евтушенко места нет.

Ответ Константина Коханова на реплики Гостей сайта:

Гость «Вот уж нет!»:

Высоцкий был не лучше Евтушенко. Тоже песни на потребу. И там и здесь – бездуховность, ни красоты, ни честности;

Гость №1342:

Популярность и слава — сомнительная похвала. Первые признаки масскультуры.

Раз, два, три, четыре,

Цифры две перескочили,

Бредит снова старый Гость,

Евтушенко вызвал злость.

И Высоцкий не по нраву,

Ему вторит «Вот уж нет»,

Кто-то с прозвищем нелепым,

Цену, знающий поэтам,

Тоже, видимо, эстет.

Реплика (Гостя) Хи-хи!

Чтобы понять классиков, не нужно перерывать Интернет. Классику нужно всю жизнь постигать. Можно так и не постичь. Писатель интересен своим мировоззрением, это самое у него главное. А у Евтушенко и у Высоцкого нет глубин, которые надо постигать, как Евангелие, они создатели стиха на тему, на потребу, на злобу дня. Кому сейчас нужна его «Братская ГЭС»? Он поэт «нижних этажей».

«Хи-хи» у нас, «архангел» или клоун?

Прочёл у классиков по несколько страниц,

Как конь бежать, везде уже подкован,

Почти Пегас, но только без яиц.

Высоцкий с Евтушенко не поэты,

Не классика ему – для «нижних этажей»,

Для тех кому, их песни все пропеты,

Не для его коллег, «чердачных сторожей».

Постиг «Хи-хи» Евангелий премудрость,

И на «хрущёвке» крыше, к звёздам не полез,

И если бы не пьянства беспробудность,

Искать шестой этаж, не спутал бы подъезд.

О Евгении Евтушенко:

Реплика на высказывания Гостя №5338:

Да сволочь он!

Правда, непонятно в чей адрес это было сказано, то ли Евгения Евтушенко, то ли Константина Коханова:

Я думал, что полемика закончилась,

Продолжу, пусть для Вас я, графоман:

Да, что Вы, на поэта, так ополчились,

Чего плохого, лично сделал Вам?

У дома к Вам, в карман, залез парковочный,

С женой от Вас, ушедшей, переспал,

А может в тот, период перестроечный,

На всё лишь плюнув, в Вас тогда попал?

За «подвиги», его хвалить, не думаю,

И книг его, мной купленных, порвать,

Хотя и пыли с них, уже не сдуну я,

Но в них стихов, не стану, забывать.

Знаю это точно, не получится,

Жизнь забыть, во всей её «красе»:

Можно было спиться или ссучиться?

Можно, – но озлобились не все.

Книги были в жизни той отдушиной,

Форточкой, распахнутым окном,

Не было поэтов выше Пушкина,

Были, кто напомнили о нём.

Ответ на реплику (Гостя) «Служил»:

«Служил Гаврила графоманом, Гаврила рифмы рифмовал»

Служил Гаврила графоманом,

Гаврила рифмы рифмовал,

А «КТО-ТО» лишь считал баранов,

Но утром рано не вставал.

Ворчал лишь только с недосыпа,

На тех, кто сверху в ванной пел,

Потом «с рогами ел копыта»,

И на работу не успел.

Но Евтушенко, как поэта,

Другим позволил оскорблять,

А «Графоман», смотря на это,

Не стал молчать, как «ЭТА» блядь.

Видя странную модерацию комментариев, поощряющую в основном негативную критику Евгения Евтушенко и даже откровенный цинизм и клевету, Константин Коханов решил обратиться к администрации сайта, хотя прекрасно понимал, что его послание не будет опубликовано:

Модераторам сайта «Комсомольской правды»:

Без-номер-ные «междометия»,

И предложения «слова»,

Наверно, все уже заметили,

Лишь модераторов «права».

Поржать над кем-то, поехидничать,

И оживить хоть чем-то сайт,

А на такую предприимчивость,

Как видно всем уже нассать.

Что ж господа, моё почтение,

Ведь Евтушенко не прочтёт,

Для Вас имеет, что значение,

И жизни новой не начнёт.

Плевать ему на оскорбления,

Ведь, как его не обозвать,

Не та пусть слава, но забвения,

Ему при жизни не познать.

Понимая что опредёлённых лиц без имени, а только, как на зоне пронумерованных, с нетрадиционной ориентацией в литературе, его стихотворные реплики сильно раздражают, то об их компетенции Константин Коханов решил написать, удобной для их восприятия, «прозой»:

Осведомителям сайта «Комсомольской правды»:

Отвечу прозой, рифмы вытянув, в одну понятную строку, Вам тут всем умникам без имени, всё повидавшим в том веку: «Судить Вам всех по сказкам бабушек, ведь было некогда отцам, – сказать, не вышло с Вами кабы што, не снилось, что и подлецам».

Ответ на реплику (Гостя – «Эта сушеная мумия»):

«Эта сушёная мумия» похожа своей шкурой на шкуру столетней черепахи

На кого похож Евгений Евтушенко, не Вам судить – посмотрите на себя в зеркало и ужаснитесь:

Как будто старость, Вас не высушит,

И не согнёт радикулит,

Что говорит он, Вы не слышите,

А только тех, кто здесь скулит:

Про все его теперь наклонности…

Ну, что поделать, он такой,

И лишь, как Вы, не склонный к подлости,

Лезть в душу грязную рукой.

Пусть брань поэтов поощряется.

Как жёлтой прессе без неё,

Что Евтушенко не прощается? –

Его лишь прошлого бельё,

И кем-то в Талсе, местожительство,

Что он в Рязани не живёт,

А семьи нашего правительства,

Где греют жопы и живот?

Где дети их, от «дури» лечатся,

Чтоб ни за что не отвечать,

Служить на благо человечества,

Лишь не на Родине, начать?

Судя по всему, кому-то из модераторов сайта «Комсомольской правды», из тех, кто видимо не читал моего мнения о них, всё равно захотел вылить ложку дёгтя на мировоззрение поэта в обычной манере, свойственного только репейнику – цепляться за любую штанину или юбку, тем более в «аляпистом пиджаке»:

Ротмистр фон Лямке (16.06.2014, 10:37):

Все никак не определится со своим «украинством» и «еврейством». Застарелое раздвоение личности этого смешного человечка в аляпистом пиджаке.

Опять Константину Коханову пришлось отвечать, прекрасно понимая, что подобных высказываний на сайте «Комсомольской правды», модераторы стараются избегать:

Поручик фон Пшенко,

С ротмистром Лямке,

Читать Евтушенко,

Не будут по пьянке.

Станицы, горят,

Украина в огне,

Они говорят,

Что поэт лишь в говне.

Они лишь себя,

Патриотами мнят,

Коней же седлать,

Как в Гражданскую, бздят.

Определились,

В корнях своих древних,

Как обрусились,

В российских деревнях.

На этом Константин Коханов решил дальше от комментариев воздержаться, решив, пусть последнее слово останется за штатными подпевалами жёлтой прессы, а то уже и так его посчитали, кто бы мог подумать, что кем:

Коханов это ты, (16.06.2014, 10:05), Ивтушенка конспирированный?,

Единственно было жалко, что не были опубликован мой ответ в адрес высказываний Евтушенко следующих гостей:

Гость №3323 (11.06.2014, 20:17):

Должны радоваться, что этот великий поэт жив, а не упрекать его, не называть предателем. Каждый человек, став взрослым, покидает родное «гнездо», отчий дом, родителей. Почему-то не называют предателем человека, уехавшего из Саратова в Москву…Родина – она в сердце всегда, а не в конкретном географическом местонахождении. Он – патриот, замечательный поэт, на стихах которого выросло не одно поколение. Здоровья ему и долгих лет жизни!

Гость №4739 (11.06.2014, 20:46):

Он не великий поэт, и стихи его давно не поэзия. Жаль, что не все это понимают и до сих пор верят в искренность и талант Е.Е. Неужели вам нравятся те вирши, что здесь напечатаны? Искренне соболезную вашему вкусу.

Реплика Константина Коханова Гостям №3323 и №4739:

Я ещё вчера ответил Вам, но модераторам видимо что-то в моём ответе не понравилось, хотя каких-либо обвинений или претензий в адрес Евгения Евтушенко у меня не было. Сейчас многие себя продают за рубежом и даже этим гордятся, что они там востребованы, хотя многие работают там по контрактам и при первой возможности, конечно, вернутся и ни о каком втором гражданстве не помышляют. Евгений Евтушенко сделал свой выбор в пользу Америки, и не только постоянно там живёт, но фактически служит в этой стране, работая преподавателем в университете.

Хотя, если бы он действительно был патриотом своей страны, то мог бы также преподавать в каком-нибудь провинциальном российском университете и заниматься составлением своих антологий о русской поэзии не менее плодотворно, чем он это делает сейчас за океаном.

То, что на его стихах выросло не одно поколение – это, конечно, сильно преувеличено. Уже почти два последних поколения в России плохо представляют творчество Евгения Евтушенко, а представители последнего, судят о нём по оценкам сделанным не лучшими литературоведами, противопоставляющие его Иосифу Бродскому, который ему в подмётки не годится, не смотря на то, что он Нобелевский лауреат.

Судить же о творчестве Евгения Евтушенко, по тем «виршам», которые здесь приведены вообще глупо, потому что в стенограмме даже отсутствует прочитанное им, между телефонными разговорами, большое стихотворение «Воспоминание из прошлого века или футбольный матч СССР-ФРГ -1955 год». Прослушайте его снова, а лучше внимательно перечитайте. А начинается оно так:

Вдруг вспомнились

трупы по снежным полям,

бомбежки и взорванные кариатиды.

Матч с немцами. Кассы ломают. Бедлам.

Простившие родине все их обиды,

катили болеть за неё инвалиды —

войною разрезанные пополам,

ещё не сосланные на Валаам,

историей выброшенные в хлам —

и мрачно цедили: «У, фрицы! У, гниды!

За нами Москва! Проиграть —

это срам!»…

На всякий случай из первоначальной реплики, на высказывания этих господ, убрал явно не понравившуюся модераторам часть своего ответа, сохранив его смысл. Поэтому привожу также исключённая часть первоначального ответа:

В 2009 году в США в преддверии решающего матча Россия-ФРГ за выход в финальную часть Чемпионата мира Евгений Евтушенко написал стихотворение «Воспоминание из прошлого века или футбольный матч СССР-ФРГ -1955 год», которое он прочитал во время телефонных разговоров со своими поклонниками в редакции «Комсомольской правды». В приведённой выше стенограмме разговора это стихотворение не было приведено. Напомню его начало:

Вдруг вспомнились

трупы по снежным полям,

бомбежки и взорванные кариатиды.

Матч с немцами. Кассы ломают. Бедлам.

Простившие родине все их обиды,

катили болеть за неё инвалиды —

войною разрезанные пополам,

ещё не сосланные на Валаам,

историей выброшенные в хлам —

и мрачно цедили: «У, фрицы! У, гниды!

За нами Москва! Проиграть —

это срам!».

Хрущев, ожидавший в Москву Аденауэра,

в тоске озирался по сторонам:

«Такое нам не распихать по углам…

Эх, мне бы сейчас

фронтовые сто грамм!».

Незримые струпья от ран отдирая,

катили с медалями и орденами,

обрубки войны к стадиону «Динамо» —

в единственный действующий храм,

тогда заменявший религию нам.

Катили и прямо, и наискосок,

как бюсты героев,

кому не пристало

на досках подшипниковых пьедесталов

прихлебывать, скажем, березовый сок…»

Поэтому судить о поэзии Евгения Евтушенко нужно не по приведённым фрагментам его стихотворений, а хотя бы прочитав его поэму «Братская ГЭС», не говоря уже о том, что у него есть много замечательных ранних стихотворений, сделавшего его одним из самых популярных поэтов Советского Союза. К сожалению, я теперь могу воспринимать Евгения Евтушенко, лишь только, как русскоязычного поэта, а не как гражданина России.

В заключение первой главы книги, остаётся только поговорить о патриотизме:

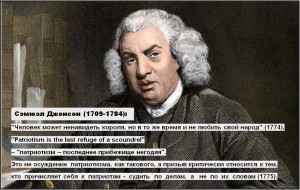

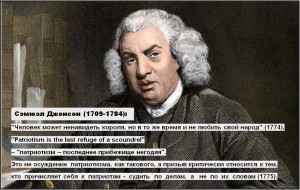

Автор выражения «Patriotism is the last refuge of a scoundrel» («Патриотизм последнее спасение/может оправдать/ негодяя») – английский историк литературы Сэмюэл Джонсон (1709-1784), этой фразой хотел подчеркнуть благородство патриотизма.

В статье «Патриот» (1774), которая имела подзаголовок «Обращение к избирателям Великобритании», Джонсон призывал своих читателей выбрать в английский парламент достойных людей, истинных защитников интересов своей страны, ибо «…ни один человек не может заслужить место в парламенте, если он не является патриотом. Никто другой не защитит наших прав, никто другой не заслужит нашего доверия».

А патриот – это тот, «чья общественная деятельность определяется лишь одним-единственным мотивом — любовью к своей стране, тот, кто, представляя нас в парламенте, руководствуется в каждом случае не личными побуждениями и опасениями, не личной добротой или обидой, а общими интересами».

Таким образом, если не выдирать слова из общего контекста, смысл авторской фразы заключался в том, что «патриотизм может оправдать даже негодяя», для которого не все пропало, если в нём ещё живо чувство патриотизма, подчиняясь которому он может совершить благое дело, благородный поступок на войне или в мирной жизни.

Патриотизм – последний шанс морально возродиться, оправдать свою жизнь.

Но в переводе отлучённого от церкви графа Льва Толстого, страдающего тяжёлой формой пацифизма, эта фраза приобрела противоположный смысл, что именно «патриотизм – последнее прибежище негодяя». Дальше или ниже пасть, видимо, считал граф Толстой, негодяю некуда, и опуститься тоже.

Именно эту толстовскую фразу с удовольствием повторяет творческая интеллигенция, которая давно не может найти общего языка с русским народом, ориентируясь на западные или, как она говорит на общечеловеческие ценности, иногда даже забывая, что много из этих теперь западных «ценностей» давно противоречат даже христианской морали.

Наглядным примером негодяя, которому последним прибежищем стал патриотизм, является герой романа Жюля Верна «Флаг родины» изобретатель Тома Рок, создавший самое разрушительное в мире оружие, состоящее из взрывчатого вещества заключённого в прибор, судя по всему, некое подобие современной баллистической ракеты.

В романе рассказывается, как страдающий патологической жадностью изобретатель пытается продать изобретённое оружие разным государствам, требуя за него астрономические сумму, но правительства всех стран отказывают ему, кроме Соединенных Штатов Америки. Правда, не сойдясь с ним в приемлемой цене, правительство США, сочло изобретателя психически ненормальным, и поместило его в психиатрическую больницу, надеясь, что там изобретатель «выздоровеет», или точнее согласится с той ценой, которую назначит за его изобретение само правительство США.

Может всё бы так и случилось, но из больницы изобретателя похищает главарь пиратов Кер Каррадже, чтобы воспользоваться его изобретением и стать неуязвимым на море для кораблей любого государства. На такое изобретение пираты не пожалели своих сокровищ и Тома Рок, не задумываясь о последствиях, изготовил для них своё самое мощное в мире оружие. Когда об этом всему миру стало известно, то несколько государств объединились, чтобы покончить раз и навсегда с этими, сделавшими вызов всему миру беспощадными пиратами. Дальнейшие события в романе Жюля, Верна, описаны с двух ракурсов, как со стороны эскадры, так и со стороны острова Бек Кап.

Жюль Верн, «Флаг родины»:

«По соглашению, заключенному между морскими державами, было решено послать к Бермудским островам пять военных кораблей. Так как в глубине скалистого массива Бэк-Капа существовала обширная пещера, следовало пробить её своды, как стены бастиона, огнем мощной современной артиллерии.

Соединившись в Чесапикском заливе, в штате Виргиния, корабли эскадры взяли курс на Бермудские острова, куда и прибыли вечером семнадцатого ноября.

На следующий день крейсер, получивший приказ идти в атаку первым, двинулся вперед. Он был еще на расстоянии четырех-пяти миль от островка, когда три снаряда, пущенные с берега, перелетели за его корму, а затем, описав полукруг, вернулись обратно и разорвались в пятидесяти метрах от корабля, который затонул в течение нескольких секунд.

Действие этого взрыва, сопровождавшегося чудовищным сотрясением воздуха, воды, суши, было мгновенным; таких результатов еще не удавалось добиться ни с одним взрывчатым веществом. Четыре корабля, оставшиеся позади, ощутили, несмотря на расстояние, толчок огромной силы.

Незадолго до этого, в двадцать пять минут восьмого Кер Каррадже, инженер Серке, капитан Спаде вышли на мыс и наблюдали оттуда за северо-западной частью горизонта. Сзади них стояло шесть установок для самодвижущихся снарядов. Под действием воспламенителя снаряды вылетят из своих гнезд, опишут длинную кривую и разорвутся, вызвав чудовищное сотрясение воздуха.

Тридцать пять минут восьмого… несколько дымков поднимаются над кораблями; они собираются приблизиться к островку Бэк-Кап, где их ждет верная гибель…

…В эту же минуту Серке отходит от Кера Каррадже и, оставив его с капитаном Спаде, направляется к отверстию туннеля, очевидно, для того, чтобы вызвать Тома Рока…

… Тома Рок в сопровождении инженера Серке, выходит из туннеля, и направляются с ним к той установке для снарядов, которая наведена на головной корабль.

Там ждут их Кер Каррадже и капитан Спаде.

…Тома Рок совершенно спокоен. Он знает, что ему делать. Ни малейшее сомнение не закрадывается в душу этого несчастного, ослепленного ненавистью человека!

В его руке блестит стеклянная трубочка, наполненная жидкостью воспламенителя.

Изобретатель вглядывается в ближайший корабль, находящийся милях в пяти от берега.

Это крейсер средней величины водоизмещением не более двух с половиной тысяч тонн.

Флаг спущен; но, судя по конструкции, корабль принадлежит нации, к которой ни один француз не питает особой симпатии. Четыре остальных корабля идут сзади.

Крейсер, видимо, получил приказ первым атаковать островок…

… Пока инженер Серке внимательно следит за ходом крейсера, Тома Рок становится возле установки фульгуратора. Все три снаряда начинены взрывчатым веществом, которое под действием воспламенителя сообщает им огромную движущую силу, но без вращения, присущего гироскопическим ядрам Тюрпена. Впрочем, достаточно снарядам Рока разорваться в нескольких сотнях метров от корабля, чтобы мгновенно поразить его.

Время настало.

– Тома Рок! – кричит инженер Серке.

Он указывает изобретателю на крейсер. Тот медленно направляется к северо-западному мысу, до которого осталось каких-нибудь четыре-пять миль…

Тома Рок кивает в знак согласия, показывая жестом, чтобы его оставили одного перед установкой фульгуратора.

Кер Каррадже, капитан Спаде и другие отходят шагов на пятьдесят.

Тогда Тома Рок откупоривает стеклянную трубочку, которую держит в правой руке, и наливает по нескольку капель жидкости в отверстие каждого снаряда.

Проходят сорок пять секунд – время, необходимое для завершения реакции…

… Раздается оглушительный свист, и все три снаряда, описывая сильно вытянутую кривую метрах в ста над поверхностью воды, перелетают за корму крейсера…и…

подобно дискообразным гранатам майора артиллерии Шапеля или австралийским бумерангам, снаряды Рока сами возвращаются обратно.

Почти тотчас же раздается чудовищный взрыв, можно подумать, что на воздух взлетел целый склад мелинита или динамита. Сотрясение воздушных масс ощущается даже на островке Бэк-Кап, почва и та ходуном ходит под ногами…

…Крейсер исчез! Разнесенный в щепы, он пошел ко дну. Это похоже на действие снаряда Залинского, только сила взрыва «фульгуратора Рок» в сотни раз больше.

Что за дикие вопли радости испускают бандиты, выбегая на мыс! Кер Каррадже, инженер Серке, капитан Спаде застывают на месте, словно не веря собственным глазам!

Тома Рок стоит тут же, скрестив руки; глаза его мечут молнии, лицо сияет торжеством…

…Почти тотчас же чёрный густой дым заволакивает горизонт, но северо-западный ветер относит его в сторону и ясно видно, что все четыре корабля снялись с места.

Один из них опережает остальных, он идёт полным ходом, спеша приблизиться к островку, чтобы открыть огонь из крупнокалиберных орудий…

…Этот корабль, который растет, увеличивается на глазах, – крейсер, приблизительно такого же водоизмещения, как и первое судно. На его гафеле нет флага, и нельзя определить, какой стране он принадлежит. По-видимому, крейсер идёт на всех парах, чтобы пересечь поражаемую зону, прежде чем с островка снова откроют огонь. Но ему не избежать разрушительной силы снарядов Рока, ведь они могут поразить его и с кормы…

Тома Рок стоит перед второй установкой фульгуратора; крейсер приближается к тому месту, где нашёл гибель его предшественник, скоро и он тоже погрузится в морскую пучину.

Ничто не нарушает окружающей тишины, лишь лёгкий ветерок дует с моря.

Внезапно на борту крейсера раздается барабанный бой… трубят горны. Их медный голос доносится до Тома Рока.

Он узнаёт этот голос, так звучат горны его родины… Боже правый!.. К берегу приближается французский корабль, опережая остальные, и он французский изобретатель сейчас потопит его!..

…Горны звучат ещё громче, салютуя флагу… Его полотнище взвивается, полощется на ветру…

… Это трехцветное знамя, его цвета – синий, белый, красный – ярко выделяются на фоне неба…

…Узнав французский флаг, Тома Рок останавливается, как громом пораженный!.. По мере того как флаг поднимается, рука изобретателя опускается… Он пятится… Прикрывает глаза рукой, словно для того, чтобы не видеть трехцветного полотнища…

А это значит, что любовь к родине ещё не угасла в его озлобленном сердце, раз оно забилось при виде родного флага!..

…И потрясенный до глубины души при виде трехцветного флага, осознав, наконец, что он собирается совершить преступление против собственной родины, Тома Рок бросился в пещеру и добежал до склада, где хранилось огромное количество взрывчатого вещества. Затем, прежде чем пираты успели ему помешать, он вызвал чудовищный взрыв, уничтоживший островок Бэк-Кап.

Так погибли Кер Каррадже, его шайка и Тома Рок, унесший в могилу тайну своего изобретения!

Отрывок текста из романа «Флаг родины» и предисловие о патриотизме из статьи Кирилла Мямлина «Тонкости перевода, как прибежище негодяев» (http://communitarian.ru/novosti/kultura/tonkosti_perevoda%2C_kak_pribezhische_negodyaev/) отредактированы автором. В конце статьи исправлена ошибка (анафемы Толстому не было) и сделано дополнение; в романе – исключены второстепенные детали и некоторые персонажи, от лица которых вёлся рассказ в этой поистине человеческой драме.

Постскриптум: 4 июля 2014 года. «Рабочий» отчёт в стихах Евгения Евтушенко.

Там, где Зал Чайковского, прямо на фасаде

Справа Евтушенко, красуется портрет.

Смотрит Маяковский, ему, зайти бы надо,

Но нет ему билета, как и мне в партер.

Все места приличные, куплены и в броне,

В амфитеатрах там же, тоже лишь с боков,

Но есть билет приличный, у кассира вроде,

Может быть «последний», сотням дураков.

Там место мне указано, с видом на поэта,

И ничего, что в профиль, мне не до обид,

Это не в редакцию, позвонить газеты,

Здесь он, что-то новое, скажет, может быть.

Говорит, – с отчётом, он выступит, с рабочим,

Обо всём написанном, в песнях, что напел…

А, что он Америку, покидать не хочет?

Ведь там ещё, он многого, сделать успел:

Мальчиков устроить, нужно посолиднее,

Чтоб в Россию ездили, внуков попугать,

Мало удовольствий, зимы очень длинные,

И в рулетку русскую, есть с кем поиграть.

Опубликовано также на сайте «Комсомольской правды» 21.06.2014:

http://www.kp.ru/radio/stenography/106852/